| 1990年 「New Moon」 (1990/6/21発売) の頃 | |

|---|---|

| きかせてあげたい NHKみんなのうた Various Artists (1990) アポロン音楽工業 | |

|

1. コロは屋根のうえ [作詞作曲 大貫妙子] CD2-2曲目 古川葉子: Vocal 1990年5月21日発売 1. Koro Wa Yane No Ue (Koro's On The Roof) [Words & Music: Taeko Onuki] CD2-2nd track by Yoko Furukawa from the album of various artists "Kikaseteagetai NHK Minnna N Uta" (I Want You To Listen NHK Everybody's Songs)" May 21, 1990 |

| 「コロは屋根のうえ」は、「みずうみ」1983、「メトロポリタン美術館」1984に続く大貫さん三作目の「NHKみんなのうた」で、初回放送は1986年12月〜1987年1月。大貫さんが歌ったオリジナル録音は、1991年6月に発売されたベスト・アルバム「Pure

Drops」に収められている。子供向けの歌でありながら、大人も楽しめるファンタスティックな歌詞とメロディーを持った曲だ。当時「NHKみんなのうた」曲集が多くのレコード会社から発売されたが、契約の関係でオリジナル録音を使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが通例だった。以前はミュージック・テープを販売していたアポロン音楽工業が制作した本作CDでは古川葉子が歌っている。 彼女は、同社から発売された他の「NHKみんなのうた選集」アルバムの多くで、いろんな曲を歌っている。それ意外は彼女に関する資料がないことから、一定分野に特化したアポロンの専属歌手だったようだ。 編曲者のクレジットはないが、ほぼオリジナル通りの伴奏(キーも同じ)なので、同一譜面を使っているものと思われる。 なお本曲が収めらた2枚組CDのCD2-17曲目には1988年初出の井上美哉子による「メトロポリタン美術館」も収められている。この手の録音は、別のアルバムに使い回されることが普通なので、本曲についても本CDよりも以前の収録アルバムがあるかもしれない。 [2024年9月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第1集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし」 歌:大貫妙子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)歌 大貫妙子 2. イメージ曲「ピーターラビットのおはなし」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 溝口肇) 3. 朗読 「ピーターラビットのお話」朗読:五十嵐淳子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ベンジャミン バニーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 中西俊博) 5. 朗読 「ベンジャミン バニーのおはなし」朗読:森本レオ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ)) 6. イメージ曲「フロプシーのこどもたち」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 溝口肇) 7. 朗読 「フロプシーのこどもたち」朗読:渡辺美佐子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 大貫妙子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8) Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 菅野洋子: Piano (6) 古川昌義: Guitar (2,4,6) 斎藤誠: Bass (2) 渡辺等: Bass (6) 山川恵子: Harp (2) 悌郁夫: Marimba (2), Percussion (6) 溝口肇: Chello (2,6,8) 中西俊博: Violin (4) 桑野聖: Violin (4) 十亀有子: Flute (2) 一戸敦、須賀昭雄: Flute (4) 山根公男: Clarinet (2) 正司和夫: Oboe (2) 大沢昌生: Fagott (2) 五十嵐淳子、森本レオ、渡辺美佐子: 朗読 吉田新一 (英文学者): 寄稿 「耳で文を聞き、目で絵を読み、想像力を使っておはなしを楽しむ絵本」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 お断り: 1.は大貫さんが自分の曲を歌っているので、本ディスコグラフィーでは「Various シングル・コンピレーション」の部に掲載すべきなのですが、作品の構成上「Composer」の部に記載することにしました。 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第1集」 1990年6月27日発売 CD 「ピーターラビットのSong Book」 1993年8月25日発売 Book 「The Tale Of Peter Rabbit」 英語版 初版は1902年出版 Book 「The Tale Of Benjamin Bunny」 英語版 初版は1904年出版 Book 「The Tale Of The Flopsy Bunnies」 英語版 初版は1909年出版 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi" (Main Theme "Peter Rabbit And Me") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Taeko Onuki 2. Image Kyoku "Peter Rabbit No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Peter Rabbit") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Hajime Mizoguchi] 3. Rodoku "Peter Rabbit No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Peter Rabbit") Reader: Jyunko Igarashi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Benjamin Bunny No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Banjamin Bunny") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Toshihiro Nakanishi] 5. Rodoku "Benjamin Bunny No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Benjamin Bunny") Reader: Leo Morimoto [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Flopsy No Kodomo Tachi" (Image Song "The Tale Of The Flopsy Bunnies") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Hajime Mizoguchi] 7. Rodoku "Flopsy No Kodomotachi" (Recitation "The Tale Of The Flopsy Bunnies") Reader: Misako Watanabe [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watashi〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

| ベアトリス・ポッター(1866-1943)はロンドンの富裕家庭に生まれ、学校に行かずに家庭教師から教育を受けた。友人がいない孤独な環境に育ち、様々な動物をペットとして飼育・観察し、スケッチをする日々を送った。日記をつけ、親族にクリスマスカードを送ったり、家庭教師の子供等にお話しとスケッチを記した手紙を送っているうちに周りから認められるようになり、35歳の1901年に子供の頃から避暑地として過ごした湖水地方を舞台とした童話「ピーターラビットのおはなし」を自費出版し、好評を受けて翌1902年フレデリック・ウォーン社から商業出版されベストセラーとなった。以降ウォーン社から年に2冊出版されるようになり、その収入で1905年湖水地方のヒル・トップ農場を購入して自立し、親の束縛から解放されて当地に住みながら、その後も印税収入で土地や建物を買い増し、1913年(46歳)にその関係で知り合った弁護士と結婚した。その後は創作活動は少なくなり、農場経営や自然保護運動に力を注ぐようになる。前者ではハードウィック種という羊の保護・育成活動、後者では自然・建物の保護活動をナショナル・トラストへの参加などで功績を残し、死後に湖水地方の建物・土地はナショナル・トラストに寄贈された。自然・動物を愛し、優れた文学作品を残しただけでなく、農業または牧業の実践者としても功績をあげたという点で、日本の宮沢賢治との共通点が認められる。なお日本語翻訳の出版は意外に遅く、1971年の石井桃子(1907-2008)

訳・福音館書店出版が初めてである。私は彼女の作品が大好きで、大貫さんが1982年に「ピーターラビットとわたし」を発表した頃と同時期に、英語版の絵本やウェッジウッド製のマグカップと皿を購入し、好きが高じて80年代のイギリス旅行の際に、湖水地方ニア・ソーリー村にあるポッターの屋敷ヒルトップにレンタカーで訪れた思い出がある。 1990年東芝EMIは、版元フレデリック・ウォーン社および翻訳権を持つ福音館書店の許諾と協力のもと、多くの著名音楽家・俳優の参加を得て、彼女の絵本作品の大部分を収めた7枚組の音楽・朗読CDを発売した。タイトルは「ピーターラビットとなかまたち」で、正式にはその冒頭に「CDでたのしむ」が付いている。各CDには3つの「おはなし」の朗読が収録され、オープニングとエンディングに大貫さん作の「ピーターラビットとわたし」が、各「おはなし」の前には短いイメージ曲(インストルメンタル)が配されている。しかも各集のオープニングには1982年の作品にはなかった新しい歌詞が追加され、大貫さん以外の歌手が歌うという大変凝った構成になっているのだ。なお本CDは単発および福音館書店の本とセットとの2種類で発売されたが、当時の私は日本語版の本や朗読につき食指が動かなかったため、大貫さんの音楽が面白く展開されている事を知らず、実際に聴いたのはずっと後になってからだった。ちなみに本シリーズ発売から3年後の1993年に7枚のCDから音楽部分のみを抽出して1枚のCDにまとめた「ピーターラビットのSong Book」が発売されている。以下第1集から順次紹介してゆきたい。 第1集は大貫さん自らが歌う 1「ピーターラビットとわたし.」がオープニング。大貫さんのコメントの一部「10数年前、ウェッジウッド社のティーカップが出会いのきっかけでした。その後すぐに本を買い求めました」(こういう人が多いんですよね〜)。坂本龍一編曲によるアルバム「Cliche」1982収録のオリジナルに対し、ここでは清水信之がアレンジを担当。原曲のイメージを尊重しながら、シンセサイザーの刻みを微妙に変えている。また原曲の歌詞2番3分1秒に対し、ここでは歌詞1番のみの1分45秒と短くなっている。ちなみに本バージョンは後年2009年に大貫さんが発表したコンピレーション・アルバム「Palette」に「CD Book Version」として収められた。エンディングは清水信之と溝口肇(1960- 大貫さんのピュア・アコースティック・コンサートにも参加しているチェロ奏者)による同曲のインストルメンタル。原曲のシンセによるリズムを除いたクラシカルなアレンジによるスロー・バージョンとなっている。 朗読は「ピーターラビットのおはなし(The Tale Of Peter Rabbit 1902)」、「ベンジャミン バニーのはなし (The Tale Of Benjamin Bunny 1904)」、「フロプシーのこどもたち (The Tle Of The Flopsy Bunnies 1909)」の3つで、発行年より本CDの朗読は発行順ではなく、話の内容および収録時間に基づき配置されたものであることが分かる。朗読者は俳優の五十嵐淳子(1952- 女優、中村雅俊の奥さん)、森本レオ(1943- 俳優、ナレーター)、渡辺美佐子(1932- 女優)で、いずれも朗読で定評のある人たちだ。なお各「おはなし」の前(朗読中に音楽は入らない)にはイメージ曲として、クラシックのミュージシャンやシンセサイザーなどによる1〜2分の短いインストルメンタルが付されており、第1集では歌手の森山良子(1948- 彼女については説明不要)が作曲を担当している。彼女のコメントの一部「マグカップとお皿は子供用にと揃えましたが、こんなに素敵なお話があるって知りませんでした」。本CD制作当時は、日本におけるピーターラビットの知名度は今ほど高くはなかったようだ。 「おはなし」では、「フロプシーのこどもたち」でウサギの子供たちがレタスを食べて眠ってしまうシーンが興味深い。大貫さんの「ピーターラビットとわたし」の歌詞1番にも歌われていて、これは童話の世界なんだろうなと思っていたら、実際レタスに含まれるラクチュコピコリンという成分に催眠効果があるそうだ。 私は「おはなし」の鑑賞の際は英語版の絵本を広げて、本の英語と朗読の日本語を突き合わせて、その違いを楽しんでいる。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第2集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし」 歌:沢田聖子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「こねこのトムのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「こねこのトムのおはなし」朗読:小林聡美(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「モペットちゃんのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 5. 朗読 「モペットちゃんのおはなし」朗読:高泉淳子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「キツネどんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 7. 朗読 「キツネどんのおはなし」朗読:岡田真澄(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 沢田聖子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8) Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 山川恵津子: Synthesizer (2,4) 迫田到: Synthesizer Programming (2,4) 門倉聡: Synthesizer (6) 菅原弘明: Synthesizer Programming (6) ジェイク・E・コンセプション: Clarinet (2) 中西俊博: Violin (8) 小林聡美、高泉淳子、岡田真澄: 朗読 竹宮恵子 (漫画家): 寄稿 「"ペータ・ハーゼ"とイギリスの思い出」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第2集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Tom Kitten」 英語版 初版は1907年出版 Book 「The Story Of Miss Moppet」 英語版 初版は1906年発売 Book 「The Tale Of Mr. Tod」 英語版 初版は1912年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi" (Main Theme "Peter Rabbit And Me") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Sawada Seiko 2. Image Kyoku "Koneko No Tom No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Tom Kitten") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Koneko No Tom No Ohanash" (Recitation "The Tale Of Tom Kitten") Reader: Satomi Kobayashi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Moppet Chan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of ") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 5. Rodoku "Moppet Chan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Miss Moppet") Reader: Atsuko Takaizumi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Kitsune Don No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Mr. Tod") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 7. Rodoku "Kitsune Don No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mr. Tod") Reader: Masumi Okada [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watashi〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

第2集は「こねこのトムのおはなし (The Tale Of Tom Kitten 1907)」、「モペットちゃんのおはなし (The Tale Of Miss Moppet 1906)」、「キツネどんのおはなし (The Tale Of Mr. Tod 1912)」 の3作品を収録。第1集の朗読が各10数分だったの対し、ここでは7分、3分、45分と時間にばらつきがある。文章の多寡については、文章のページに収める文字数を調整することで、同じページ数で対応することが可能であり、CDの場合は収録時間の制限の関係でこういう組み合わせになったのだろう。特に「キツネどんのおはなし」はページ内の文字がびっしりで、45分間におよぶ朗読を聴くにはかなりの体力が要る感じ。 大貫さんファンにとって面白いのは主題曲だ。「ピーターラビットとわたし」という同じタイトルであるが、第1集と歌詞が異なっていて、1982年のオリジナル・バージョンで歌われていた歌詞の第2番が相当していて、1番のみだった第1集に続くかたちになってる。しかも大貫さんでなく別の人が歌っていることがミソ。沢田聖子(1962- )は赤ちゃんモデルとしてデビューし、子供俳優・歌手としてドラマ、CM、童謡作品に多数出演。17歳の時に当時全盛期だったイルカのオフィスからフォーク歌手としてレコード・デビューし、その後もマイペースで活動を続けている。ここでの清水信之アレンジによる伴奏はクラシック調のスローなもので、第1集のエンディング・テーマと同じものであることがわかる。沢田のボーカルは素直な感じでなかなかいいね。それにしても歌詞のなかにある「ふるぐつはひだりあしに かたおもいして こいびとのみぎのくつに ふられました」という1節は、私が知るかぎりベアトリス・ポッターの著作にはない話で、大貫さんが創った世界なのかな?でもしっくりはまっているところが流石だ。 エンディング・テーマは「ミディアム・バージョン」という副題の通りビートが効いた伴奏で、これは第1集の主題歌の伴奏トラックと同じだ。そこでは大貫さんの「Pure Acoustic」1987やNHKテレビ番組「サマーナイト・ミュージック」1988でお馴染みの中西俊博(1956- )がバイオリンを弾いている。これで7枚のCDにおける「ピーターラビットとわたし」のバッキングトラックは2種類あってそれらを使い回していることがわかった。 イメージ曲2,4の作曲・編曲・演奏を担当している山川恵理子(1956- )は、作曲家・編曲家・音楽プロデューサー・スタジオ・ミュージシャンで主にアイドル歌手系の仕事が多い人だ。そしてイメージ曲6の作曲・演奏はサザンオールスターズの原由子(1956- )が担当している。なおここでのイメージ曲は、第1集とは異なりシンセサイザーと打ち込みによる演奏になっているが、2.のみジェイク・E・コンセプションのクラリネットが入っていて、これが結構いい味を出している。 朗読者の小林聡美 (1965- )は女優、エッセイストで、テレビドラマ「3年B組金八先生」1979でデビューし、大林宣彦監督の傑作映画「転校生」1982の主役で地位を確立した人で、2000年代以降は大貫さんが音楽を担当した「めがね」2007、「マザーウォーター」2010、「東京アオシス」2011などのスローライフ系の映画の主演を務めるなど、大貫さんファンには馴染みの深い人だ。高泉淳子(1958- )は女優・劇作家・演出家で、男・女、子供・老人などあらゆる役を演じ分けることができ、歌も上手い人。岡田真澄(1935-2006)は俳優・タレントで日本人画家の父とデンマーク女性を母を持ち、外国人っぽい顔立ちとダンディーな振る舞いで人気を得た人だった。 この第2集から「ピーターラビットとわたし」の異なる人による歌唱が始まる。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第3集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌 「ピーターラビットとわたし〜まちねずみジョニー」 歌:ラジ(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「2ひきのわるいねずみのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 3. 朗読 「2ひきのわるいねずみのおはなし」朗読:堺正章(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 5. 朗読 「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし」朗読:渡辺えり子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「まちねずみジョニーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 7. 朗読 「まちねずみジョニーのおはなし」朗読:C.W. ニコル(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 (第1集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック ラジ: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 西村由紀江: Piano (4,6) 斎藤誠: Bass (2) 篠田淳: Harp (6) 川村正明: Oboe (4) 金子ストリングス: Strings (2,4,6) 溝口肇: Cello (4,8) 堺正章、渡辺えり子、C.W.ニコル: 朗読 猪熊葉子(英文学者): 寄稿 「ポターランドに至る道」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第3集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Two Bad Mice」 英語版 初版は1904年出版 Book 「The Tale Of Mrs. Tittlemouse」 英語版 初版は1910年発売 Book 「The Tale Of Johnny Town-Mouse」 英語版 初版は1918年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Machi Nezumi Johnny" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Johnny Town-Mouse") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Rajie 2. Image Kyoku "Nihiki No Warui Nezumi No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Two Bar Mice") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 3. Rodoku "Nihiki No Warui Nezumi No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Two Bad Mice") Reader: Masaaki Sakai [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Nonezumi Chu-Chu Okusan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Mrs. Tittlemouse") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 5. Rodoku "Nonezumi Chu-Chu Okusan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mrs. Tittlemouse") Reader: Eriko Watanabe [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Machi Nezumi Johnny No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Johnny Town-Mouse") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 7. Rodoku "Machi Nezumi Johnny No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Johnny Town-Mouse") Reader: C.W. Nicol [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi (Same Recording as 8. of Vol.1) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

第3集は「2ひきのわるいねずみのおはなし (The Tale Of Two Bad Mice 1904)」、「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし (The Tale Of Mrs. Tittlemouse 1910)」、「まちねずみジョニーのおはなし (The Tale Of Johnny Town-Mouse 1918)」 の3作品を収録。 主題歌 1.「ピーターラビットとわたし」の歌詞は、この集から1982年のオリジナルとは異なり、本CDに収められた朗読のひとつ「まちねずみジョニー」をもとに大貫さんが書き下ろしたものになっている。それを歌うラジは1985年のアルバム発表以来、本名の本田淳子としてセッション・シンガーとして活動していたため、この名義では久しぶりの登場となった。大貫さんの作品を多く取り上げた1970年代末のアルバムをこよなく愛する私にとって懐かしい歌声であるが、当時と声質が少し変わったかな?あのラジが「ピーターラビットとわたし」を歌うだなんて、私には衝撃的な出来事で、企画盤の主題曲ということで歌詞1番だけで終わってしまうのが誠にもったいない。コーラス部分の「陽がさんさん いちばん私の好きな場所 君もいつか たずねておいでよ」という歌詞はオリジナルを聴き慣れ過ぎた私にはとても不思議に響く。ちなみにここでの伴奏トラックはミディアム・バージョンのもの。なおエンディング・テーマについても、第3集からは第1集のスロー、第2集のミディアムのいずれかの使い回しとなり、ここでは溝口肇のチェロによるスロー・バージョンになっている。 イメージ曲を作曲した西村由紀江(1967- )はヒーリング・映画・現代音楽の分野で活躍するピアニスト、作曲家で、編曲者の岡本洋はジャズ・ピアニスト、アレンジャーだ。朗読者の堺正章(1946- )、渡辺えり子(1955- 現在の芸名は「渡辺えり」)は声に特徴のある歌手・俳優さん達(二人とも説明不要)で、この手の朗読はお手の物と思えるが、もう一人のW.C.ニコル(1940-2020) の達者な語り口には驚いた。彼はイギリス生まれで青年期から波乱万丈の人生を送り、13歳の時から習った柔術がきっかけで、日本を安住の地と決めて帰化し自然保護活動、作家として天寿を全うした人だった。 この第3集から「ピーターラビットとわたし」独自の歌詞になるなど面白い展開が始まる。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第4集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜リスのナトキン」 歌:由紀さおり(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「リスのナトキンのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 3. 朗読 「リスのナトキンのおはなし」朗読:斎藤晴彦(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「あひるのジマイマのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 5. 朗読 「あひるのジマイマのおはなし」朗読:由紀さおり(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「ジンジャーとピクルズやのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 7. 朗読 「ジンジャーとピクルズやのおはなし」朗読:竹中直人(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 由紀さおり: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 岡本洋: Keyboards (2,4), Piano (6) 迫田到: Synthesizer Programming (2,4) 内橋和久: Guitar (1) 納浩一: Bass (6) 八木のぶお: Harmonica (4) 香取良彦: Vibraphone (6) 数原晋: Piccoro Trumpet (6) 中西俊博: Violin (8) 斎藤晴彦、由紀さおり、竹中直人: 朗読 村井ミヨ子 (株・ファミリア取締役): 寄稿 「あの頃の思い出」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第4集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Squirrel Nutkin」 英語版 初版は1903年出版 Book 「The Tale Of Jemima Puddle-Duck」 英語版 初版は1908年発売 Book 「The Tale Of Ginger And Pickles」 英語版 初版は1909年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Risu No Nutkin" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Squirrel Nutkin") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Saori Yuki 2. Image Kyoku "Risu No Nutkin No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Squirrel Nutkin") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamoto] 3. Rodoku "Risu No Nutkin No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Squirrel Nutkin") Reader: Haruhiko Saito [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Ahiru No Jemima No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Jemima Puddle-Duck") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamoto] 5. Rodoku "Ahiru No Jemima No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Jemima Puddle-Duck") Reader: Saori Yuki [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Ginger To Pickles Ya No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Ginger And Pickles") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamot] 7. Rodoku "Ginger To Pickles Ya No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Ginger And Pickles") Reader: Naoto Takenaka [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

第4集は「リスのナトキンのおはなし (The Tale Of Squirrel Nutkin 1903)」、「あひるのジマイマのおはなし (The Tale Of Jemima Puddle-Duck 1908)」、「ジンジャーとピクルズやのおはなし (The Tale Of Ginger And Pickles 1918)」 の3作品を収録。 主題曲は由紀さおり(1946- 彼女については説明不要)がスロー・バージョンの伴奏で歌っている。歌詞は「リスのナトキン」に基づく内容。また彼女は「あひるのジマイマのおはなし」の朗読を担当している。エンディング・テーマのインストルメンタルは、中西俊博のバイオリンによるミディアム・バージョンで、第2集と同じ録音。 イメージ曲を書いた上田知華(1957-2021)は、シンガー・アンド・ソングライター、作曲家、プロデューサー。朗読者の斎藤晴彦(1940-2014)は俳優。リスのナトキンが謎かけ唄を歌うシーン(それぞれの謎かけ唄は昔からあるマザーグースで、各答えがあるそうだ)で彼が歌うメロディーはオリジナルの英語版と同じなのかな?ということでYouTubeにあった複数の英語版の朗読を聴いてみた。単なる読み上げだったり、いろいろバリエーションがあるようだが、日本版もマザーグースの節回しを基に日本語に合うよう改変したものであることがわかった(翻訳もさぞかし大変だったろう)。リスということで、音程を高くしてクスクスと早口で歌うので、かなり難しそう。竹中直人(1956- )は俳優、映画監督で、大貫さんは彼に曲を提供したり、ゲストで歌ったり、映画「東京日和」1997の音楽を担当したりするなど、両者には親密な交流がある。ここでの彼の声はとても若々しく、現在の深みのある声とは全然違っているのが面白い。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第5集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜ひげのサムエル」 歌:和田加奈子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「こわいわるいうさぎのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「こわいわるいうさぎのおはなし」朗読:岸田今日子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ひげのサムエルのおはなし」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 5. 朗読 「ひげのサムエルのおはなし」朗読:松金よね子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「グロースターの仕たて屋」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 7. 朗読 「グロースターの仕たて屋」朗読:上條恒彦(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 (第1集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 和田加奈子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 山川恵津子: Synthesizer (2) 迫田到: Synthesizer Programming (2) 門倉聡: Keyboards (4,6) 菅原正明: Synthesizer Programming (6) 吉川忠英: Guitar (2) 小倉博和: Guitar (6) 十亀有子: Flute (4) 十亀正司: Clarinet (4) 脇岡総一: Oboe (4) 吉田将: Fagott (4) 春奈禎子: Percussion (4) 金子ストリングス: Strings (4) 溝口肇: Cello (8) 岸田今日子、松金よね子、上條恒彦: 朗読 松居直 (児童文学者): 寄稿 「ことばの森を耳で旅する」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第5集」 1990年6月27日発売 Book 「The Story Of A Fierce Bad Rabbit」 英語版 初版は1906年出版 Book 「The Tale Of Samuel Whiskers」 英語版 初版は1908年発売 Book 「The Tailor Of Gloucester」 英語版 初版は1903年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Hige No Samuel" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Samuel Whiskers") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Kanako Wada 2. Image Kyoku "Kowai Warui Usagi No Ohanashi" (Image Song "The Story Of Fierce Bad Rabbit") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Kowai Warui Usagi No Ohanashi" (Recitation "The Story Of Fierce Bad Rabbit") Reader: Kyoko Kishida [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Hige No Samuel No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Samuel Whiskers") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 5. Rodoku "Hige No Samuel No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Samuel Whiskers") Reader: Yoneko Matsukane [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Gloucester No Shitate-ya" (Image Song "The Tailor Of Gloucester") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 7. Rodoku "Gloucester No Shitate-ya" (Recitation "The Tailor Of Gloucester") Reader: Tsunehiko Kamijyo [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi (Same Recording as 8. of Vol.1) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

| 第5集は「こわいわるいうさぎのおはなし (The Story Of A Fierce Bad Rabbit 1906)」、「ひげのサムエルのおはなし (The Tale Of Samuel Whiskers 1908)」、「グロースターの仕たて屋 (The Tailor Of Gloucester 1903)」 の3作品を収録。 「こわいわるいうさぎのおはなし」の朗読は僅か2分20秒で、第7集の「わるいねこのおはなし」と並び本CD集中最短。絵本も活字がページあたり2〜3行とスカスカだ。その分、他のふたつの「おはなし」は各26分ちょっと長めのものを揃えている。 主題曲は「ひげのサムエル」の副題の通り、歌詞はその「おはなし」の内容に沿ったもので、伴奏トラックはミディアム・バージョン。歌っていてる和田加奈子(1963- )は歌手、作詞家。1985年〜1991年までの間にレコード・CDを出し、結婚を期に引退、離婚して現在はマイク真木夫人となりイベントなどで時々歌っているそうだ。彼女は1987年のアルバム「Quiet Storm」で 大貫さんの「あなたに似た人」(「A Slice Of Life」1987収録)を曲名を変えて歌っていた。エンディング・テーマは、溝口肇がチェロを弾くスロー・バージョン・ イメージ曲は、第2集と同じく山川恵津子と原由子が担当を分け合っている。特に「イメージ曲 グロースターの仕たて屋」は小倉博和のエレキギターがフィーチャーされ、より現代的な音作りになっているのが面白い。 朗読者の岸田今日子(1930-2006)は、その独特な容貌と声、強烈な存在感で、強烈なインパクトを与える人だった。彼女がポッター作品中でショートショートといえる「こわいわるいうさぎのおはなし」をさらっと語る様は圧巻だ。松金よね子(1949- )は女優・声優で、現在もおばあちゃん役でテレビドラマ等に出演している。上條恒彦(1940- )は歌手、俳優、声優で、六文銭と共演した「旅立ちの歌」1971、テレビドラマ「木枯らし文次郎」の主題歌「だれかが風の中で」1972 がとても印象的だった人。彼が読む「グロースターの仕たて屋 」は、人間の仕立て屋、猫とねずみ達の間で繰り広げられるクリスマスの素敵な話だ(本稿執筆が12月なので、来るクリスマスへの思いが重なったこともあるね)。上條さんがねずみに扮してマザーグースを歌う場面も面白いよ。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第6集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜カルアシ・チミー」 歌:大竹しのぶ(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之 2. イメージ曲「ティギーおばさんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「ティギーおばさんのおはなし」朗読:森山良子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 5. 朗読 「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」朗読:小松方正(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「カルアシ・チミーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 7. 朗読 「カルアシ・チミーのおはなし」朗読:兵藤ゆき(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 大竹しのぶ: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 山川恵津子: Synthesizer (2,4,6) 石川鉄男: Synthesizer Programming (2,4,6) 平原智: Clarinet (2) 小山清: Fagott (6) 中西俊博: Violin (8) 森山良子、小松方正、兵藤ゆき: 朗読 角野栄子 (児童文学者): 寄稿 「やあ ソーリー」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第6集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle」 英語版 初版は1905年出版 Book 「The Tale Of Mr. Jeremy Fisher」 英語版 初版は1906年発売 Book 「The Tale Of Timmy Tiptoes」 英語版 初版は1911年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Karuashi Timmy" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Timmy Tiptoes") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Shinobu Otake 2. Image Kyoku "Tiggy Obasan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle") Instrumental [Music Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Tiggy Obasan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle") Reader: Ryoko Moriyama [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Jeremy Fisher Don No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Jeremy Fisher") Instrumental [Music: Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawa] 5. Rodoku "Jeremy Fisher Don No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Jeremy Fisher") Reader: Hosei Komatsu [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 6. Image Kyoku "Karuashi Timmy No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Timmy Tiptoes") Instrumental [Music: Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawauko] 7. Rodoku "Karuashi Timmy No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Timmy Tiptoes") Reader: Yuki Hyodo [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

第6集は「ティギーおばさんのおはなし (The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle 1905)」、「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし (The Tale Of Mr. Jeremy Fisher 1906)」、「カルアシ・チミーのおはなし (The Tailor Of Timmy Tiptoes 1911)」 の3作品を収録。 スロー・バージョンのバックで主題歌を歌うはご存知大竹しのぶ(1957- )。ここでは「カルアシ・チミー」にちなんだ歌詞になっている。イメージ曲の作曲は第2集で主題歌を歌っていた沢田聖子、編曲は第2集と第5集に参加していた山川恵津子。主題歌がスローなので、エンディングはミディアム・バージョンだ。 森山良子は第1集のイメージ曲の作曲で既に登場済。この人の朗読は絶品だね。「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」 は7分ちょっとの短めの「おはなし」で、読み手の小松方正(1926-2003)は俳優・声優。特徴のある顔と声が印象的なバイプレイヤーだった。「おはなし」のなかでサー・アイザック・ニュートン卿という名前のイモリが登場するが、生きた時代は違うけどあの科学者のことを意識して付けたのかな?「カルアシ・チミー」を読む兵藤ゆき(1952- )はタレント、エッセイスト。よく「兵頭」と記されるが「藤」が正しい名前。登場人物が複数いるので、兵頭さんの声色使い分けの芸当が生かされている。また声色を使ったマザーグースの歌も愛らしくて素敵だ。 [2024年12月作成] |

|

| ピーターラビットとなかまたち 第7集 Various (1990) 東芝EMI | |

|

1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜ピグリン・ブランド」 歌:大貫妙子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「パイがふたつあったおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 小林武史) 3. 朗読 「パイがふたつあったおはなし」朗読:高見恭子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ずるいねこのおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 小林武史) 5. 朗読 「ずるいねこのおはなし」朗読:もたいまさこ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「ピグリン・ブランドのおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 溝口肇) 7. 朗読 「ピグリン・ブランドのおはなし」朗読:大竹しのぶ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック お断り: 1.は大貫さんが自分の曲を歌っているので、本ディスコグラフィーでは「Various シングル・コンピレーション」の部に掲載すべきなのですが、作品の構成上「Composer」の部に記載することにしました。 大貫妙子: Vocal (1), Chorus (6) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 小林武史: Synthesizer (2,4) 角谷仁宣: Synthesizer Programming (2,4) 塩谷哲: Piano (6) 古川昌義: Guitar (6) 高水健司: Bass (6) 仙波清彦、平ケ倉良枝、悌郁夫: Percussion (6) 溝口肇: Cello (6) 藤山明: Recorder (6) 中西俊博: Violin (8) 高見恭子、もたいまさこ、大竹しのぶ: 朗読 斎藤惇夫 (児童文学者): 寄稿 「ピータラビットの最初の読者」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第7集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of The Pie And The Patty-Pan」 英語版 初版は1905年出版 Book 「The Sly Old Cat」 英語版 初版は1971年発売 Book 「The Tale Of Pigling Bland」 英語版 初版は1913年発売 (参考: 絵本シリーズのなかで本CD集には収められなかったもの) Book 「アプリイ・ダプリイのわらべうた (Appley Dapply's Nursery Rhymes)」 英語版 初版は1917年出版 Book 「セシリ・パセリのわらべうた (Cecily Paesley's Nursery Rhymes)」 英語版 初版は1922年出版 Book 「こぶたのロビンソンのおはなし (The Tale Of Little Pig Robinson)」英語版 初版は1930年出版 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Pigling Bland" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Pigling Bland") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Taeko Onuki 2. Image Kyoku "Pie Ga Futatsu Atta Ohanashi" (Image Song "The Tale Of The Pie And The Patty-Pan") Instrumental [Music Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 3. Rodoku "Pie Ga Futatsu Atta Ohanashi" (Recitation "The Tale Of The Pie And The Patty-Pan") Reader: Kyoko Takami [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Zurui Neko No Ohanashi" (Image Song "The Sly Old Cat") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 5. Rodoku "Zurui Neko No Ohanashi" (Recitation "The Sly Old Cat") Reader: Masako Motai [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 6. Image Kyoku "Pigling Bland No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Pigling Bland") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 7. Rodoku "Pigling Bland No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Pigling Bland") Reader: Shinobu Otake [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |

| 第7集は「パイがふたつあったおはなし (The Tale Of The Pie And The Patty-Pan 1905)」、「ずるいねこのおはなし (The Tale Of Sly Old Cat 1971)」、「ピグリン・ブランドのおはなし (The Tailor Of Pigling Bland 1913)」 の3作品を収録。「ずるいねこのはなし」は2分ちょっとの短い「おはなし」で、かつポッターの絵本シリーズには入っていない作品。というのは本作は1906年に書かれて、折りたたんだページをアコーディオンのように開いて読むという、当時異例な装丁で出版予定だったのがサンプルを見た販売者側からクレームが入って制作が頓挫し、お蔵入りした経緯がある。後にフレデリック・ウォーン社がシリーズとして出版しようとしたが、ポッターの情熱が農場経営にシフトしていたこと、彼女が加齢のため下書きだった挿絵をシリーズ用に書き直すことができなかったため、彼女の生前に世に出ることはなかった。結局彼女の死後30年近くなった1971年に下書きの挿絵とシリーズとは異なる装丁で出版された。 「ピーターラビットとなかまたち」7枚のCDには1枚あたり3つ = 計21の「おはなし」が収められたが、実際のところ絵本シリーズは23冊ある。うち「Appley Dapply's Nursery Rhymes」1917は、フレデリック・ウォーン社の財政難を救うためにポッターがかねてより集めていたナーサリーライムと書き溜めてあった絵をまとめて出版したもの。また「Cecily Paesley's Nursery Rhymes」1922はその続編的存在にあたる。したがってこれら2冊は「おはなし」ではなく挿絵がついた「わらべうた集」であり、本朗読集の対象外になったものと思われる。また「The Tale Of Little Pig Robinson」1930は、実際は1890年代という彼女の創作上初期に書かれたにもかかわらず、その長さと挿絵の少なさから当時は出版されず、ずっと後になってから世に出た作品。実際に本を手に取ると他の本の倍以上の厚みがあり、ページ内の活字もびっしり埋まっている。ポッターの絵本シリーズに含まれる「おはなし」でありながら、本朗読集から漏れたのは作品の長さによるものといえる。結果としてそのかわりに絵本シリーズ外の「ずるいねこのはなし」が選ばれたわけだ。ちなみに以上の3冊および上述の「ずるいねこのはなし」は、福音館書店からは他の絵本シリーズの作品よりも後に、石井桃子以外の翻訳で出版された。 第7集は最後ということで、主題曲は大貫さんが再登場し、「ピグリン・ブランド」の世界の歌詞をスロー・バージョンの伴奏で歌っている。第1集のミディアムと並んで、これで大貫さんの歌を両方のバージョンで聴けることになる。コーラス部分の「空のむこう はるかな ふたりの国がある 手をつないでふたりでダンスを踊ろう」という歌詞が、この「おはなし」のメルヘンチックなエンディングを表していて、このファンタスティックなCD集の主題曲の終わりを飾るに相応しい言葉になっている。そしてエンディング・テーマはミディアム・バージョン。 ここではイメージ曲も大貫さんによる作曲。ただし2.4.の編曲は清水ではなく、当時「New Moon」1990で一緒に組んでいた小林武史が担当している。そのアレンジは他のアーティストの作品と大きく異なり、「おはなし」の時代やイメージに囚われずに自由な創造力で音作りしている点がユニーク。その結果「New Moon」と似通ったサウンドになっていながら、それでいて「おはなし」とのチグハグ感はなく、それなりにしっくりきているのが凄い。なおイメージ曲 6.「ピグリン・ブランドのおはなし」はチェロ奏者溝口肇によるクラシカルなアレンジで、バック・コーラスで大貫さんの声が聞こえる。 朗読者の高見恭子(1959- )はタレント、エッセイスト。ふたつのパイをめぐる猫と犬のやりとりは可愛い系の彼女の声にぴったりだ。「ずるいねこのはなし」を読むもたいまさこ(1952- )は女優。個性的な人で、私的には大貫さんが音楽を提供した映画「かもめ食堂」2006(監督 荻上直子 主演 小林聡美)のマサコ役がとても印象的だった。そして朗読集のトリを務めるのは、第6集で主題歌を歌った大竹しのぶ。「ピグリン・ブランドのおはなし」は、ポッターの「おはなし」のなかで唯一若い男女(子ブタではあるが)のやりとりが描かれていて、二人で危機を脱するくだりなど爽やかで後味がとても良い作品だ。それを柔軟かつ自由な感覚で読みこなす大竹さんは大変魅力的で、彼女の持ち味が最大限に発揮されている。37分という長さを感じさせない朗読集の最後に相応しい名演といえるだろう。 本朗読集は原作(文と絵)、音楽、語りの全てが素晴らしい作品。ウェッジウッドの陶器や大貫さんの歌とともにポッターの作品を日本に広めた功績は大きい。しかし発売から30年以上経ち、音楽家・朗読者で亡くなった方や一線から退いた方も多く、時代の経過とともに彼らの知名度が下がったこともあり、商品価値減少の事実は否定できないだろう。しかし作品自体の本質的価値は不変であり、これからも多くの若い人たちに是非聴いてほしいものだ。そういう意味で、現在この朗読集が廃盤となり全然目立たないのは残念。 最後に原作のその後について。 1990年の本朗読集の発売以降、映像の時代となって壇ふみ朗読によるアニメDVD集(私としては静止画のほうが全然良いと思う)が出たり、2004年に原作の著作権が消滅してパブリック・ドメインとなった関係でインターネットによる配信もあったりして、作品の発信が多様化している。2018年にはCGによる映画も出たね(原作とはかなり趣が異なるコメディー作品になっていたが......)。絵本についても様々なサイズ・装丁で出版され、参考までに写真を掲載したフレデリック・ウォーン社の英語版ミニ本シリーズも、同社がペンギンブックスに吸収合併された後に新しい装丁に切り替わっている。そして2022年に早川書房が日本における公式出版社となり、芥川賞作家の川上未映子(1976- )による新訳の刊行が始まって、2024年春に絵本シリーズの全23巻(「ずるいねこのはなし」は対象外)が完結した。新訳では、今の感覚では古い・固いと感じられる石井桃子訳の表現をより現代的で躍動感ある言葉に変えたようだ。ちなみに旧来の石井桃子訳による福音館書店版も独自の装丁に変更して引き続き販売されている。 これらの名作が、これからも多くの人たちに読み継がれてゆくといいなと思います。 [2024年12月作成] |

|

| Long Long Way Home 鈴木祥子 (1990) Epic (Sony) | |

|

1. 青い空の音符 [作詞 大貫妙子 作曲 鈴木祥子 編曲 佐橋佳幸] 8曲目 鈴木祥子: Vocal 門倉聡: Synthesizer, Acoustic Piano 西本明: Hammond Organ, Wurlitzer Piano 佐橋佳幸: Guitar, Co-Producer 美久月千晴: Acoustic Bass Guitar 青山純: Drums 浜口茂外也: Pandero 向井ヒロシ、佐橋佳幸、井上リエ、鈴木祥子: Back Vocal 藤井丈司: Programming, Producer 1990年11月21日発売 1. Aoi Sora No Onpu (Note For The Blue Sky) [Words: Taeko Onuki, Music: Shoko Suzuki, Arr: Yoshiyuki Sahashi] 8th Track |

| 80年代の音楽はテクノ、シンセ、打ち込みで覆いつくされて飽和状態になったが、その終わり頃に電子音楽とアコースティック・サウンドを上手く噛み合わせた新しい感覚の音楽が出てきた。そう書いてぱっと頭に思い浮かぶのが、スザンヌ・ヴェガの「Luka」1987

全米3位だ。鈴木祥子(1965- 東京都出身)もそういう流れにあった人だと思う。ドラム奏者として原田真二や小泉今日子のバックバンドで演奏した後、1988年にソロデビューし、他アーティストへの楽曲提供(代表作は小泉今日子の「優しい雨」1993)も積極的に行い、現在もマイペースで活動中。 アルバム「Long Way Home」は4枚目のアルバムで、YMOのアシスタントとして世に出て、幅広いジャンルの音楽を手掛けた藤井丈司がプロデュースとプログラミング、ギタリストの佐橋佳幸がコ・プロデュースを担当している。突出した曲はないけど、どの曲も水準以上の出来上がりで、トータルアルバムとしての色合いが強い。全10曲すべてが彼女の作曲(1曲のみ佐橋との共作)。作詞は自作が半分で、他は大貫さんの他に杉林恭雄(くじら)、西尾佐栄子、戸沢暢美が詩を提供している。洋楽志向が強い人のようで、英語のタイトル(歌詞は日本語)の曲や、ジャケットの歌詞には曲の英語名が記されている。西海岸の風が吹き抜けるような爽快な曲の印象が強いが、スローな曲を歌ってもロックを感じさせる歌唱スタイルが彼女の持ち味だと思う。 大貫さんが歌詞を提供した1.「青い空の音符」は、彼女が得意とする男女の別れの歌で、鈴木はそれに彼女としてはしっとり感のあるメロディーを付けて、比較的おとなしい感じで歌っている。それでもドラマー出身の人らしく、グルーヴ感に溢れた歌唱になっているのが面白い。間奏においる佐橋のギターソロ(前半はスライドギター)が聴きもの。 他の曲について。「夏のまぼろし」(作詞作曲 鈴木祥子 編曲 佐橋佳幸、藤井丈史)6曲目は、Sir Nikolai Kadokovという人(インターネットに情報がないので変名っぽい名前)のピアノのみの伴奏による曲で、若くして亡くなった人の事を思いながら、これからの人生を音楽で生きていこうという決意を歌う、本作の中では異色の存在。なお本曲は、1995年に矢野顕子が弾き語りアルバム「Piano Nightly」でカバーしている。 大貫さんの感性豊かな歌詞にキリッとした感じの曲を付けて、颯爽と歌う鈴木がかっこいい。 [2024年9月作成] |

|

| 1991年 「New Moon」 (1990/6/21発売) 「Drawing」 (1992/2/26発売)の頃 | |

| 音楽物語 星の王子様 (1991) 東芝EMI | |

|

1. メインテーマ 星の王子様(Instrumental)」 [作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗、服部隆之] トラック1 2. 星の王子様(朗読)[作 Antoine de Saint-Exupery 和訳 内藤濯 音楽 服部隆之] トラック2〜20 3. メインテーマ 星の王子様 [作詞 大貫妙子 作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗、服部隆之] トラック21 薬師丸ひろ子: Vocal (3) 中島朋子: 朗読 (王子) (2) 森本レオ: 朗読 (わたし ほか) (2) 岸田今日子: 朗読(ばらの花) (2) 1991年2月20日発売 写真上: CD 音楽物語 星の王子様 東芝EMI 写真下: 本 星の王子様 岩波書店 3. Main Theme Hosi No Oji Sama (Main Theme Little Prince) [Words: Taeko Onuki, Music: Akiko Yano, Arr: Masaaki Omura, Takayuki Hattori] 21st Track by Hiroko Yakushimaru from the album "Ongaku Monogatari Hoshi No Oji Sama"(Music Story Little Prince) Febuary 20, 1991 |

| 「星の王子さま (原題 "La Petit Prince")」はフランスの飛行士・小説家アントワーヌ・サン=テグジュペリが書いた名作で、1943年に出版された(彼は翌1944年に従軍中の飛行機の行方不明で亡くなっている)。内藤濯による翻訳は1953年岩波書店から出版され、2005年に翻訳出版権が満了したため、以降数多くの翻訳が出ている。本CDは内藤濯による翻訳の朗読に服部隆之(服部良一の孫、服部克久の息子)が音楽をつけ、冒頭と末尾に本作のために作曲されたメインテーマを入れて「音楽物語」として制作した作品だ。朗読者は中島朋子、森本レオ、岸田今日子(2006年没)、メインテーマの作詞が大貫さん、作曲が矢野顕子という超豪華版。 CDをスタートさせると序曲として1. 「メインテーマ 星の王子様 (インストルメンタル)」が始まる、ピアノとオーケストラによる演奏で 1分11秒経って「わたし」役の森本レオの朗読が始まり、演奏はそのバックでフェイドアウトする。朗読内容を内藤濯訳の原本と比較すると、朗読には小説が長過ぎるため、作品の在り方と進行に影響を与えない部分をカットしていることがわかった。飛行機が砂漠に墜落するプロットは、サン=テグジュペリの実際の経験に基づいて書かれたものとのこと。第2章で中島朋子の王子さまが登場し、ヒツジの絵を巡る会話となる。第3章の最後でオケによる音楽が入り、第4-6章(バオバブの木)はカット。第7章は花に関する会話。ここでピアノによる音楽が入り、第8-9章では王子の星で岸田今日子のバラの花が登場し、王子との会話。そこでは森本は語り手の役。ここでオケが入る。 第10章から自分の星を出た王子の他の星での話で、まず王さま、第11章はうぬぼれ男、時折短いオケが入り第12章は呑み助、第13章は実業家、第14章は点燈夫、第15章は地理学者で、各人物(森本)と王子との会話。ここでテーマのメロディーを含むオケが入り、第16章で王子は地球にやってくる。第17章はヘビ、第18章(花)-19章(こだま)はカット。第20章はバラの花、第21章はキツネとの会話。ここでキツネが秘密と称して「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ、肝心なことは、目に見えないんだよ」という有名な語句を話す。オケ入って第22章(スイッチマン)-23章(あきんど)はカット。第24-25章はわたしと王子が井戸を探す話。第26章は王子が自分の星へ帰ってゆく話。ハープによる音楽が挿入される。飛行機の故障が直る示唆があるが、わたしがその後どうなったかは書かれていない。第27章は結びで、オケをバックに助かった6年後のわたしの想いが語られる。 朗読に長けた3人はベスト・セレクション。約73分のうち95%は朗読で、音楽の比重は少ない。この時間からメインテーマを含めてCD一枚の収録時間ぎりぎりに収めたことがわかる・ 最後に薬師丸ひろ子による 3.「メインテーマ 星の王子様」が流れる。同年少し後に発売された彼女のアルバム「Primavera」に収められた同曲と別ミックスで、アレンジが若干、歌詞がかなり異なる。その違いは「Primavera」で話そう。また作曲者の矢野顕子は、1995年のアルバム「Piano Nightly」において本アルバムの歌詞でセルフカバーしている。 素晴らしい曲なので願わくば大貫さんもセルフカバーしてほしいな〜 薬師丸ひろ子による「星の王子さま」オリジナル・バージョンは、他のベスト盤やボックスセットに収録されておらず、配信もないため聴けるのは本作品だけとなっている。 [2024年9月作成] |

|

| NHKみんなのうた 大全集2 Various Artists (1991) キング | |

|

1. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子] 7曲目 新倉芳美: Vocal 1991年3月5日 キングより発売 1. Metropolitan Museum [Words & Music: Taeko Onuki] 7th song by Yoshimi Niikura (in various artists) from the album "NHK Minna No Uta Daizenshu 2" (Anthology 2 For The Songs For Everybody) March 5, 1991 |

| 大貫さんの「メトロポリタン美術館」は 1984年4月〜5月にNHKテレビ「みんなのうた」で初回放送された。清水信之編曲による大貫さんの録音は、1984年5月21日発売のシングル「宇宙みつけた」のB面としてディアハート(RVC)

レーベルから発売され、1986年3月21日発売のアルバム「Comin' Soon」に収められた。「みんなのうた」の中でも特に人気がある曲で、映像はその後も現在に至るまで頻繁に再放送され、各レコード会社が発売した「みんなのうた」曲集にも収められている。その際契約の関係で大貫さんのオリジナルを使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが普通で、そのため本曲は他のアーティストによるカバーに加えてこの手の別録音が多く存在することとなった。本件はその中のひとつで、キング・レコードが制作したものだ。 新倉芳美 (2017年没)は、新倉よしみの名前でシングル盤2枚(1枚目「八色の幸福/狭山慕情」1980は歌謡曲、2枚目「白いページの中に/さよならへつづくハイウェイ」1981はニューミュージック)を出した後、子供向けの歌やアニメソングを多く歌ったシンガーで、中森明菜の専属仮歌シンガーとしても知られている。本曲はシンセサイザー、打ち込みが目立つ伴奏で、くせのない彼女の声はとても聞きやすい。なお編曲者は不明。 [2024年9月作成] |

|

| Primavera 薬師丸ひろ子 (1991) 東芝EMI | |

|

1. 星の王子さま (Mattina Version) [作詞 大貫妙子 作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗] 7曲目 2. Destiny [作詞 大貫妙子 作曲 坂本龍一 編曲 坂本龍一、成田忍] 9曲目 大村雅朗: Keyboards (1) 鶴来正基: Keyboards (2) 松原正樹: Electric Guitar (1) 成田忍: Guitar (2) 吉川忠英: Acoustic Guitar (1) 荻原基文: Bass 浜口茂外也: Whistle (1) 中村哲: Sax (1) 迫田到、石川鉄男: Synthesizer Operator (1) 木本ヤスオ: Synthesizer Operator (2) 綿内克幸、前田康美: Chorus (2) 1991年3月13日発売 1. Hoshi No Oji Sama (Mattina Version) (Little Prince Morning Version) [Words: Taeko Onuki, Music: Akiko Yano, Arr: Masaaki Omura] 7th Track 2. Destiny [Words: Taeko Onuki, Music: Ryuichi Sakamoto, Arr: Ryuichi Sakamoto, Shinobu Narita] 9th Track by Hiroko Yakushimaru from the album "Primavera" (Spring) March 13, 1991 |

薬師丸ひろ子8枚目のアルバムで、「Primavera」はイタリア語で「春」の意味。 大貫さん作詞、矢野顕子作曲の1.「星の王子さま」は、約1ヵ月前に発売された「音楽物語 星の王子さま」にも収録されているが、本作では「Mattina Version」という副題(「Mattira」はイタリア語で「朝」の意味)がついていて、以下のとおりアレンジが異なっている。 A = 音楽物語 星の王子さま、B= Primavera (Mattina Version) ① Aはシンセサイザーのイントロから、Bは朝を思わせる小鳥の声とシンセサイザーのみ ② Aはファースト・ヴァースの第2節が「王さまも、うぬぼれも、実業屋も」に対し、Bは「大人たちは ひらけない 宝の箱」に歌詞が変えられている ③ オーケストラのアレンジが異なる。 Aのほうがオケの動きが多く、目立っている。 ④ Aはファースト・コーラスの後はオーケストラのみ、Bは中村哲のソプラノ・サックスが入る ⑤ Aはセカンド・ヴァースの第2節が「呑み助も、点燈夫も、地理学者も」に対し、Bは「いつの日か 消えてゆく ひとつの命」に歌詞が変えられている ⑥ Aはセカンド・コーラスの後はオーケストラの演奏のみでフェイドアウト、Bは中村哲のソプラノ・サックスソロが入る。結果Aの3分15秒に対し、Bは3分44秒と演奏時間がその分長くなっている。 ①小鳥の囀りを入れて朝の雰囲気を出したのは、アルバムの構成(特に次の曲「私の町は、今朝」)に合わせるためと思われる。②⑤歌詞を変えたのは、Aが原作の登場人物を歌うことで、原作との一体化を図っているのに対し、Bは薬師丸のソロアルバム用に普遍的な内容の歌詞に変えたものだろう。③オーケストラのアレンジが異なる点については、Aの編曲者に服部隆之が入っていたが、Bでは大村雅朗のみになっていることから、大村がオケのアレンジをしたものと推測する。なおABともレコード会社が東芝EMIであることから、キーボード、シンセサイザー、ベース等のバッキング・トラックは同じものを使用しているものと断定してよいだろう。 2.「Destiny」はいかにも坂本龍一らしいメロディーの曲。歌詞・メロディー・歌唱いずれも聴けば聴くほど味わいが深くなる佳曲。ギターでアレンジャーとして名を連ねている成田忍は、フュージョン、テクノポップのバンドを経験して、ギタリスト、作曲・編曲家、プロデューサーになった人。キーボードの鶴来正基は、沢田研二やThe Boomなどやアニメソングの編曲を手掛けているが、主にライブで本領を発揮する人らしい。ベースの荻原基文はセッション・ミュージシャンで、板倉文、清水一登、斉藤ネコ、青山純等による音楽ユニット、キリング・タイムのメンバーだった。バックコーラスの綿内克幸はシンガー・アンド・ソングライターで成田忍とバンドを組んでいたことがある。前田康美はサザンオールスターズのサポートで有名な人だ。 他の曲では「愛は勝つ」のKAN(1962-2023)が作曲した「私の町は、今朝」(作詞 風総堂美起 編曲 清水信之)8曲目と、シングルとして1月30日に先行発売されてNTT"パジャマ・コール"CMイメージ・ソングとなりヒットした「風に乗って」(作詞作曲 上田知華 編曲 清水信之)10曲目が素晴らしい。そのため、7曲目から最後の10曲目までの流れは最高! それにしても薬師丸の歌声は何故こんなに心に響くのだろう。27歳になって天性の表現力に益々磨きがかかったようだ。 大貫さんが作詞した2曲はいずれも素晴らしい出来です。 [2025年9月作成] |

|

| De eaya 中山美穂 (1991) King | |

|

1. メロディー [作詞作曲 大貫妙子 編曲 林有三, ATOM] 1曲目 2. Crazy Moon [作詞作曲 大貫妙子 編曲 ATOM] 3曲目 3. ひとりごと [作詞 中山美穂 作曲 大貫妙子 編曲 ATOM] 10曲目 中山美穂: Vocal Atom: Keyboards, Synthesizer, Programming 林有三:Keyboards (1) 吉川忠英:Guitar (1) 斉藤毅 Group: Strings (1) 1991年3月15日発売 1. Melody [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yuzo Hayashi, ATOM] 1st Track 2. Crazy Moon [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: ATOM] 3rd Track 3. Hitorigoto (Monologue) [Words: Miho Nakayama, Music: Taeko Onuki, Arr: ATOM] 10th Track by Miho Nakayama from the album "De eaya" March 15, 1991 |

| 中山美穂(1970-2024) 21歳の時13枚目のアルバム。タイトルは「でいいや」という日本語をスペイン語風にもじった造語だ。無国籍でダンサブルな曲が大半を占めていて、ATOMという井上ヨシマサ(キーボード、シンセサイザー)と久保幹(プログラミング)の二人からなるユニットが編曲と打ち込みを含む演奏の大部分を担当している。 冒頭の曲1.「メロディー」は、本アルバムの中で歌詞・メロディー共に大貫さんらしさが出た曲で、編曲・キーボードに林有三、ギターに吉川忠英、ストリングスに斉藤毅(ネコ)のグループが加わり、アコースティックなサウンドに仕上げられている。2.「Crazy Moon」はマンボ風のアレンジによるダンス・チューンで、大貫さんの曲作りも軽めな感じ。バックで聞こえるパーカッションやブラス・セクションも全部シンセ演奏と打ち込みによるもの。全11曲中7曲につき中山本人が詩を書いているが、ダンス曲のための歌詞を書くということが彼女にとって最適だったかどうか微妙な感じがする。「Mana」(作詞 上田知華 作曲 井上ヨシマサ 編曲 ATOM)2曲目など、ボ・ディドリー・リズムを使用するなどの聴きごたえがある曲はあるものの、この手の音楽にいまひとつ食指が動かない私の個人的な好みかもしれないが....。 そのなかで、彼女が書いた詞に大貫さんが曲をつけた3.「ひとりごと」はスローな曲で、彼女の本心をはっきり感じることができる作品だ。そして大貫さんのメロディーが歌詞にぴったり寄り添っていて、両者相まって素晴らしい曲に仕上がった。それを受けたドリーミーなアレンジ、お風呂場で歌っているかのようなヴォイス処理もぴったり嵌っている。 他の曲に比べて、大貫さん提供曲が群を抜いており、特に3.「ひとりごと」は名曲といってもよいレベル。 [2024年9月作成] [2024年12月追記] 中山美穂氏は2024年12月お亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。 |

|

| 夢で逢えたら 森丘祥子 (1991) Warner Pioneer | |

|

2. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 小西康陽] 2曲目 森丘祥子: Vocal 小西康陽: Synthesizer, Arranger, Producer 中山努: Electric Piano 斉藤誠: Electric Guitar 野宮真貴: Background Vocal 1991年4月25日発売 1. Totsuzen No Okurimono (A Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yasuharu Konishi] 2nd track from the album "Yume De Aetara" (If We Meet In Dreams) by Shoko Morioka, April 25, 1991 |

森丘祥子(1967- 本名 柴田くに子、岐阜県出身)は 1984年雑誌ミスセブンティーンのラジマガ賞を受賞し、3人組アイドルグループ、セブンティーンクラブのメンバーとして本名でデビューした。ちなみに他の二人は工藤静香(後にソロ歌手として大成後、現木村拓哉夫人)と木村亜希(後の清原和博夫人→離婚)。同グループはシングル2枚とCM、バラエティー番組等に出演後1年で解散し、柴田は1990年に森丘祥子の芸名で歌手デビューしたが、シングル、アルバム各2枚を出した後に活動が途絶えた。 本作は2枚目のアルバムで、ピチカート・ファイブの小西康陽がプロデュースとアレンジを担当している。1984年結成のピチカート・ファイブは熱心なファンを獲得したが一般的な知名度は低い状態が続き、商業的成功を収めたのは1993年頃という状態だった。従って本アルバム制作時の小西はまだ売れていなかった時期になるが、ニューミュージック(当時はそう言われていて、現在はJ-Popとかシティ・ポップと呼ばれるようになった)の名曲カバーというマニアックな企画になっている。 彼らしいニューウェイブ調のアレンジの中で、2.「突然の贈りもの」は飛び抜けて過激だ。森丘は原曲通りのきれいなメロディーを素直に歌っているが、セカンドヴァースが終わるまで、伴奏のほとんどが打ち込みのドラムスとシンセベースのみで、ベース音もあるべきコード進行を無視したミニマムな音で決めている。その分ヴァースの終わりに入るシンセの音と野宮真貴のハミングがきらっとした光を放っている。そして間奏部分からエレキギターやキーボードが入りメロディックな演奏になってゆく。小西の偏執的な趣味性が遺憾なく発揮されたアレンジだ。ハミングの野宮真貴は当時ピチカート・ファイブの3代目ボーカリト、中山誠はオリジナル・ラブのメンバー、斉藤誠はサザン・オールスターズのサポートメンバーで、渋谷系というか青山学院派のミュージシャンが揃っている。 他の曲について (かっこはオリジナル・リリース) 1. 夢で逢えたら(Remix) [作詞作曲 大瀧詠一] (吉田美奈子 「Flapper」 1976) 2. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子] (大貫妙子 「Mignonne」1978) 3. 恋のブギウギ・トレイン [作詞 吉田美奈子 作曲 山下達郎] (アン・ルイス シングル 1979) 4. ムーンライト・サーファー [作詞作曲 Panta] (石川セリ 「気まぐれ」 1977) 5. 愛がなくちゃね [作詞 矢野顕子、ピーター・バラカン 作曲 矢野顕子] (矢野顕子「愛がなくちゃね」 1982) 6. ユー・メイ・ドリーム [作詞 柴山敏之、Chris Mosdell 作曲 鮎川誠、細野晴臣] (シーナ & ザ・ロケッツ「真空パック」1979) 7. ライディーン [作詞 小西康陽 作曲 高橋幸宏] (イエロー・マジック・オーケストラ「Solid State Survivor」 1979) 8. ソバカスのある少女 [作詞 松本隆 作曲 鈴木茂] (ティン・パン・アレー 「Caramel Mama」 1975) 9. ブルー・ヴァレンタイン・デイ [作詞作曲 大瀧詠一] (大瀧詠一 「ナイアガラ・カレンダー」 1977) 10. トゥインクル・クリスマス [作詞作曲 EPO] (EPO 非売品シングル 1986) 11. 夢で逢えたら [作詞作曲 大瀧詠一] (吉田美奈子 「Flapper」 1976) 11.「夢で逢えたら」は大瀧詠一の大名曲。吉田美奈子が「自分の音楽でない」と抵抗したため、直後にシリア・ポールに歌わせた実質的セルフカバーを出し、その後の数多くのカバーがある。森丘のバージョンはキリン「ワインクラブ DANCE」のCMソングになった。1.は間奏部の語りのみを延々と繰り返すリミックス・バージョン。3.「恋のブギウギ・トレイン」はダイエー1980年のヴァレンタイン・キャンペーン CMソングで、山下達郎はライブアルバム「Joy-Tatsuro Yamashita Live」 1989でセルフカバーしている。7.「ライディーン」はYMOの傑作インスト曲に小西が歌詩を付けた珍品で、よりソリッドなリズムのアレンジが面白い。8.「ソバカスのある少女」は鈴木茂と南佳孝(ゲスト)が歌ったうロマンチックな歌だったが、私的には南佳孝が鈴木のバックで出した1977年のカバー・シングルのほうに愛着を覚える。10.「トゥインクル・クリスマス」はEPOが札幌マルサのキャンペーン配布用に制作した非売品シングルで、アレンジャーが当時メジャー・デビューして間もなかった小西康陽だったという縁がある曲。そういえば大貫さんは前年の1985年に同様の企画で「森のクリスマス」を録音していたね。なおEPOの録音は、「森のクリスマス」とともに 2012年MIDI制作のコンピレーション・アルバム「Winter Tales II」に収録された。 1970〜1980年代の名曲を題材に、小西が1990年代のグルーヴで焼き直すことで新たなサウンドを生み出している。この手のマニアックな音楽が好きな人向けのアルバムだ。特に「突然の贈りもの」は数多くのカバーがある名曲であるが、ここでのアレンジは最も特異かつ独創的なものになっている。 [2024年8月作成] |

|

| Miracle Love/あいたい気持ち 牧瀬里穂 (1991) Pony Canyon | |

|

1. 会いたい気持ち I Dream Of You [作詞作曲 大貫妙子 編曲 中村哲] CDシングル2曲目 牧瀬里穂: Vocal 1991年10月30日発売 1. Aitai Kimochi I Dream Of You (I Want To Meet You I Dream Of You) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Nakamura] CD Single 2nd Track, October 30, 1991 |

牧瀬里穂(1970- 福岡県出身)は、1989年12月山下達郎の「クリスマス・イブ」が流れるJR東海「クリスマス・エクスプレス」のCMで有名となり、1990年に出演した映画でトップスターへの仲間入りを果たした。そんな彼女が歌手に挑戦して最初に出したシングルが本作だ。メインは竹内まりや作詞作曲の「Miracle Love」(編曲 小林武史)で、本人が出演した三菱電機のビデオカメラ、郵便貯金のCMに採用され、売り上げ30万枚の大ヒットとなった。 大貫さんが書いた「会いたい気持ち」はそのカップリングにあたる。編曲の中村哲は、サックス、キーボード奏者、編曲家で、ホーン・スペクトラム、プリズムに参加した人。米国西海岸を思わせる爽やかなサウンドの曲だ。本曲は1993年9月に発売された彼女唯一のアルバム「PS. RIHO」には未収録で、2002年のベスト盤「My これ!クション 牧瀬里穂 Best」に収められた。なお彼女は1995年3月のシングル盤を最後に音楽活動を止め、女優業に専念している。 なお「Miracle Love」は、翌年に竹内が出したシングル「マンハッタン・キス」のカップリングとしてセルフカバーされた。こちらは夫君の山下達郎アレンジなので、牧瀬のバージョンとの聴き比べの面白さがある。 [2024年9月作成] |

|

| 1992年 「Drawing」 (1992/2/26発売)の頃 | |

| Super Folk Song 矢野顕子 (1992) Epic (Sony) | |

|

1. 横顔 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 矢野顕子] 4曲目 矢野顕子: Vocal, Piano 1992年6月1日発売 1. Yokogao (Face In Profile) [Music: Taeko Onuki, Arr: Akiko Yano] 4th Track by Akiko Yano from the album "Super Folk Song" June 1, 1992 |

| 文句なしの歴史的名盤。 矢野顕子(1955- 東京都生まれ、青森県育ち)は1976年「Japaese Girl」でデビュー後、コンサートの一部でピアノの弾き語りを演っていた。その模様は2枚目のライブアルバム「長月 神無月」1976のA面で伺うことができる。そして1982年からピアノが1台あれば何処へでも赴くという弾き語りライブ「出前コンサート」を始める。そして10年後の1992年満を持して制作したのが本作だ。録音にあたっては、スタジオではなく音響の良いコンサート・ホール(東京都千駄ヶ谷の津田ホールと長野県松本市のハーモニー・ホール)を借り切り、一切のテープ編集拒否にこだわって納得がゆくまで何度も録り直したという。その模様は同年公開された映画「Super Folk Song 〜ピアノが愛した女〜」(坂西伊作監督 その後VHS, DVDで発売)で観ることができる。弾き語りといっても、ジャズ、フォーク、ロックを跨いだ音楽性と比類なき演奏力・感性によって空前絶後のスタイルを確立し、彼女の琴線に触れた名曲をカバーするという離れ技をやってのけたのだ。 各曲毎に本人のコメントが付いていて、大貫さんの名曲1.「横顔」(アルバム「Mignonne」1978収録)は「世界有数のソングライターである大貫妙子は私の大切な友達でもあります。もっと歌いたい曲もあるのですが、早くうまく歌えるようになりたいと思います。そしたら又、聴いてきださいね」という彼女にしてはしおらしい内容。原曲とアーティストに対する尊敬の念がはっきり出ていて、歌が入る部分はピアノ演奏の独特なタイム感覚はあるものの比較的大人しいプレイだ。それに対して間奏とエンディングになってピアノのみになると、思い切りはっちゃけた感じに変貌するのが凄い。彼女はその後も本曲を演奏し続け、2007年発売のDVD「音楽のちから 吉野金次の復帰を願うコンサート」で大貫さんと共演、さらに2018年のアルバム「ふたりぼっちでゆこう」で二人のデュエットによる正式録音が実現した。 他の曲について。「Super Folk Song」(作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子 編曲はすべて矢野顕子なので以下記載省略)1曲目は、糸井のアルバム「ペンギニズム」1980のセルフカバー。ナンセンンスながらもイメージが無限大に広がってゆく歌詞を縦横無尽に歌いこなしている。「大寒町」2曲目はムーンライダーズのベーシスト鈴木博文が書いた曲を素直に歌っていて、あがた森魚の名盤「噫無情(レ・ミゼラブル)」1974がオリジナル。「Someday」(作詞作曲 佐野元春)3曲目は1981年佐野4枚目のシングルが初出。ここでは原曲のメロディーとリズムを大幅に崩して自由気儘に歌っている。「夏が終わる」(作詞 谷川俊太郎 作曲 小室等)5曲目は、デビュー前に小室のアルバム「いま生きているということ」1976の録音に参加し、同曲でピアノを弾いたのが原点。草の名前が並んだ歌詞の中にカミソリのような鋭い言葉が差し込まれる恐ろしい曲だ。「How Can I Be Sure」(作詞作曲 Felix Cavaliere, Eddie Brigati) 6曲目はアメリカのグループ、ヤング・ラスカルズ1967年の曲で全米4位のヒットを記録。いかにも山下達郎が好きそうなメロディーだね。 「More And More Amor」(作詞作曲 Sol Lake) 7曲目は、ジャズ・ギタリストのウェス・モンゴメリーが1966年に出したライトな感じのアルバム「California Dreamin'」収録のインストルメンタルのカバーで、矢野はピアノを弾きながらメロディーをハミングしていて、若い頃聴いたジャズへの愛着が伺える。「スプリンクラー」(作詞作曲 山下達郎)8曲目は山下11枚目のシングル 1983から。「おおパリ」(作詞 イッセー尾形 作曲 矢野顕子)9曲目はイッセーの劇の幕間に使用された曲を歌ったもの。「それだけでうれしい」(作詞 宮沢和史 作曲 矢野顕子)10曲目は1992年5月2日にThe Boomが矢野とのコラボとして発表した曲をソロで取り上げたもの。「塀の上で」(作詞作曲 鈴木慶一)11曲目は、はちみつぱいのアルバム「センチメンタル通り」1973に収められていた名作。「中央線」(作詞作曲 宮沢和史)12曲目はThe Boomのアルバム「Japaneska」から。矢野はコメントで「中央線沿線に生まれ、長い時間そこで過ごし、そしてまた遠くの地に移っていった私のようなものにとって、宮沢さんがこの曲を書いてくれたことは大きなプレゼントでした」と述べている。最後の「Prayer」(作詞 矢野顕子 作曲 Pat Metheny) 13曲目は親交のあるギタリスト、パット・メセニーが矢野のために書いた曲に歌詞をつけたもので、歌詞・曲ともに素晴らしい作品。パットは16年後の2008年に制作されたライブ・アルバム「Tokyo Day Trip」で本曲をインストでセルフカバーしたが、これも最高の出来だ。 ということで全曲を紹介したが、そうする価値がある捨て曲がないアルバムなのだ。以前に矢野が大貫さんの曲を歌った「いらないもん」1981は実験的な曲だったため、本アルバムの「横顔」が本格的に大貫作品を歌った最初の曲ということになる。 [2024年10月作成] |

|

| Garden 原田知世 (1992) For Life | |

|

1. Walking [作詞 大貫妙子 作曲編曲 中西俊博] 4曲目 原田知世: Vocal, Co-Producer 中西俊博: Violin 桑野ストリングス: Strings Unknown: Piano, Guitar, Bass, Drums 鈴木慶一: Producer 1992年8月21日発売 1. Walking [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Toshihiro Nakanishi] 4th Track by Tomoyo Harada from the album "Garden" August 21, 1992 |

| 原田知世10枚目のアルバムは鈴木慶一プロデュース(原田はコ・プロデュース)で、全11曲中彼女の自作は2曲で、鈴木慶一は作詞作曲が2曲、作詞のみが1曲、作曲のみが3曲。編曲は鈴木と原田が2曲(彼女の自作曲)、鈴木が5曲という内訳。当時の鈴木はムーンライダースの新作のための曲作りとかち合ったため、一部の曲につき親しいアーティストに作曲作詞や編曲を依頼したそうで、結果的にそれが作品の多様性に貢献している ジャケットに掲載された鈴木の言葉によると、鈴木は制作にあたり彼女の事を徹底的に知ることから始めたという。鈴木と原田の共同作業(鈴木は「庭いじり」と呼んでいて、それがアルバムタイトルになっている)は、曲作りとアレンジにおいては各自がコンピューターでサンプルを作って持ち寄り、音の良し悪しにつき話し合いながら決めていったそうだ。結果として鈴木好みの音楽に仕上がったように聞こえるが、同時に原田の感性が強く反映された作品となった。シンセサイザーと打ち込みを中心としたサウンドで、少々奇をてらった感はあるが、1990年代の新しい波のなかで歌詞・メロディー・演奏すべてにおいてクリエイティブであることは確か。いままでのお仕着せの企画を歌うアイドル歌手的な立ち位置を抜け出して、主体性を持って自ら創造に携わるアーティストに変貌を遂げてゆくキャリア転換期の作品といえよう。 大貫さんが作詞しバイオリニストの中西俊博が作曲・編曲した1.「Walking」は、その中でも息抜きとなるアコースティックな音つくりになっていて、スローなリズムを奏でるリズムセクションとストリングスをバックに中西のバイオリン・ソロが甘く響くスタンダード・ジャズ風に仕上がっている。初期はか細く不安定だった彼女の声は、この頃になると進化を遂げて厚みのあるノンビブラートの個性を確立している。各曲の歌詞の下にはクレジットが表示されているが、本曲については中西とストリングスのみの記載でリズムセクションのミュージシャン達の名前はなかった。 また本作の最後には1985年の7枚目のシングル「早春物語」(作詞 康珍化 作曲 中崎英也)の再録音が収められていて、これも中西編曲によるストリングス中心の音作りとなっており、6年間における彼女の音楽的・人間的成長を目の当たりにすることができる。 「Walking」はニューウェイブ調のアルバムのなかにあって異色のクラシカルな曲で、大貫さんらしい持ち味がしっかり生かされている。 [2024年9月作成] |

|

| ツレちゃんのゆううつ イメージ・アルバム (1992) Pony Canyon | |

|

1. 夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 有賀啓雄] 1曲目 2. 色彩都市 [作曲 大貫妙子 編曲 vivre ensemble] (Instrumental) 8曲目 3. 横顔 [作曲 大貫妙子 編曲 vivre ensemble] (Instrumental) 9曲目 羽田恵理香: Vocal (1) かしぶち哲郎: Keyboards, Synthesizer, Drums 羽毛田丈史: Keyboards, Synthesizer, Piano 浜田均: Vibraphone (3) 武川雅寛: Violin (3) 千代正行: Guitar 渡辺等: Wood Bass (3), Cello (2) 注: vivre ensemble = かしぶち哲郎、羽毛田丈史 写真上: 紙ボックス 表紙 1992年9月18日発売 写真中: CDジャケット 表紙 写真下: CDシングル盤 表紙 1992年7月17日発売 1. Yume Kara Samenaide〜Tsurechan No Yuuutsu (Don't Wake Me Up From My Dreams〜Melancholy Of Tsurechan) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuo Ariga] 1st Track, Sung by Erika Haneda 2. Shikisai Toshi (Colored City) [Music: Taeko Onuki, Arr: vivre ensemble] 8th Track, Instrumental 3. Yokogao (Face In Profile) [Music: Taeko Onuki, Arr: vivre ensemble] 9th Track, Instrumenta from the album "Tsurechan No Yuuutsu Image Album"(Melancholy Of Tsurechan Image Album) September 18, 1992 Note: vivre ensemble = Tesuro Kashibuchi, Takefumi Hakeda |

| 三島たけし作の漫画「ツレちゃんのゆううつ」は集英社「ヤングジャンプ」に1988年から1993年まで連載され、単行本は全13巻発売された。小学一年生の夢野ツレオは母親と二人暮らし。飛んでる彼女と恋人のような会話をし、マセた女の子の友達に振り回されて、時に憂鬱になりながらも楽しく暮らしているという筋で、動きのない静止画像のような画面や母親の長い足のデフォルメなど、ポップなイラストレーション風の描写が特色の漫画だ。 1992年9月1日刊行の単行本第8巻に合わせて発売されたのが本CDで、漫画自体はアニメ化されていないため、原作のイメージに合わせて制作されたアルバムになっている。紙ボックスとCDジャケットの装丁センスの良いデザインに三島が書いたイラストが満載で、見ているだけでも楽しい。音楽担当は、ムーンライダースのかしぶち哲郎(1950-2013) と作曲・編曲・プロデュースを数多く手掛けた羽毛田丈史(1960- ) の二人からなるユニット、vivre ensemble (「共に生きる」、「一緒に住む」、「一緒に行く」という意味)だ。そして歌い手は、アイドル・グループCoCoのメンバー羽田恵理香と、子供向け、アニメソングを多く手掛けたセッション・シンガーの新居昭乃(1988年に大貫さんの「メトロポリタン美術館」を歌った人)。一編の漫画のためのイメージアルバムといっても手抜きは一切なく、わくわくするような新鮮なアイデアがいっぱい詰め込まれていて、原作が持つペカペカしたふわふわ感が見事に表現されている。制作者達の当該漫画に対する愛着の成せる技だろう。 大貫さんが作詞・作曲した「夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ」は主題歌に相当する位置づけで、軽くポップなテクノサウンドをバックに羽田が歌う。音程面で若干不安定な歌唱なんだけど、それがむしろ歌の雰囲気にあっている感じ。編曲は作曲家、プロデューサーの有賀啓雄(2023没)。なお本曲は7月17日に羽田恵理香名義のシングル盤で先行発売された。2.「色彩都市」、3.「横顔」は大貫さんの代表曲のインスト・アレンジで、アルバムに仕立てるための曲数不足を補うために製作された感があるが、単なる埋め合わせでなく、むしろvibre ensembreの二人が嬉々として取り組んだような形跡がある。前者はリズムが強調されて、曲の持つカラフルなイメージがさらに増幅されていて、特にラストのサンバっぽくなるあたりは最高!後者は一転しっとりしたジャズのアレンジで、バイオリン(ムーンライダースの武川雅寛)、ヴァイヴ、ピアノがソロを取っている。特にバイオリンの切ない響きが愛おしい。なお原作者と大貫さんの関係については不明だが、ツレちゃんのお友達で細野妙子という女の子がいて、そのキャラが何となく大貫さんに通じるものがあり、彼女に対する作者の思いが込められているのは明らかだ。それにしてもこの苗字は確信犯だね? その他の曲も捨て難い。羽田が歌う「With Me」(作曲作詞 Bob Crewe、Sandy Lizar, Denny Randell 日本語詞 及川眠子 編曲 有賀啓雄)3曲目は、作者のクレジットから調べてみたら、あのフォーシーズンズやフランキー・ヴァリの作曲(「Can't Take My Eyes Off You」など)やプロデュースをしたボブ・クルーで、曲は彼が制作したガールズ・グループ、ザ・ラグ・ドールズの「Dusty」1965 全米55位が原曲だった。女性版フォーシーズンズにビーチボーイズの香りを付けたサウンドの原曲も素晴らしいが、オリジナルに敬意を表したアレンジに日本語詞をつけて、羽田の可愛い声を載せた本作のプロダクションも最高。なお日本語歌詞を書いた及川眠子は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のオープニング曲「残酷な天使のテーゼ」1995の歌詞を書いた人だ。なお本曲は上述のシングル盤「夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ」のカップリングとして収録された。「星のHeartache」(作詞 及川眠子 作曲 かしぶち哲郎 編曲 vibre ensembre)6曲目は、羽田が歌うキュートなヨーロピアン・テクノポップ。なおこの曲については、テレビ番組などでの歌唱で使われた全く異なるアレンジがある。 新居昭乃の歌は3曲。「Nocturne」(作詞 森由里子 作曲 羽毛田丈史 編曲 vibre ensembre)4曲目は素敵なボサノヴァで、フランス語を散りばめた歌詞と囁くようなボーカルがコケティッシュ。「月に祈りを」(作詞 及川眠子 作曲 かしぶち哲郎 編曲 vibre ensembre)7曲目はかしぶちのカラーが良く出た作品だ。「ツレちゃんのゆううつ」(作詞 三島たけし 作曲 新居昭乃 編曲 vibre ensembre)10曲目は、作者が書いた歌詞に歌手の新居が作曲したドリーミィーな作品。新居は他に面白いインスト曲「きょうは 晴れ のち 曇り ときどき 雨 〜Morning Song〜」(編曲 vibre ensembre)2曲目の作曲も担当している。ちなみに「Nocturne」と「ツレちゃんのゆううつ」の2曲は、ずっと後の2019年に発売された新居のコンピレーション・アルバム「Another Planet」に収められている。 三島たけしは、その後1998年「少年ガンガン」に「MD五エ門」という漫画を発表したが不評だったようで、単行本1冊のみで終わってしまい、その後は作品発表の記録がない。 原作の漫画と本作の音楽ともに、今ではすっかり忘れ去られてしまったが、大貫さん以外の作品も含め、そのまま埋もれさせるには誠に勿体ないファンタスティックな作品。 [2024年9月作成] |

|

| 秋天的故事 陳艾玲 (チェン・アイリン) (1992) Wind Music (台湾) | |

|

1. 我的心是一條舟 (Okabango) [作詞作曲 大貫妙子 中国語詞 葉寒輝 編曲 王豫民] 7曲目 陳艾玲(チェン・アイリン): Vocal 王豫民: Keyboards, Programming 徐徳昌: Drums Programming 倪方來: Guitar 李寶鐗、黄卓穎、黄國倫、黄秀偵: Back Vocal 1992年発売 1. My Heart Is Ship (Okabango) [Words: Yeh Han-hui, Music: Taeko Onuki, Arr: Wang Yu-min] 7th track by Chen Ai-ling from the album "Autumn Story" on 1992 |

| 1992年2月発売の大貫さんのアルバム「Drawing」に入っていた「Okavango」は、広大なアフリカの自然を感じさせるゆったりしたメロディー、サウンドと歌詞が印象的な歌だった。それを同じ年にカバーしたのが台湾の歌手陳艾玲(チェン・アイリン)だ。 1964年台北市生まれの彼女(本名 陳愛玲)は、当初は林雨如という女性と胡麻龍眼というグループ(ゴマは目が小さい陳艾玲、リュウガンは目の大きい林雨如のこと)を組んでアルバムを出したが、1989年二人は交通事故に遭い林雨如が亡くなったため、陳艾玲はソロ歌手として活動を続けたが、1990代後半から表舞台から身を引いて、プロデューサーなどの裏方として活躍するようになった。本作はそんな彼女の代表作で、タイトルは日本語で「秋物語」という意味。 1.「我的心是一條船」(「私の心は船」という意味)は、トーチソング(悲しく感傷的なラブソング)がほとんどを占めるアルバムのなかで、息抜き的な存在。歌詞の和訳は以下のとおり(お断り Google翻訳使用のため不正確な部分があると思います)。 私の心は船 自由で束縛なくさまよう 哀しみから解放され ただ歌いたい 私の心は船 流れに身を任せ 夢を拾い集める 純粋な心は 本当の気持ちを語ることが好き 優しく 偽善も偽りもない いつか 風が呼ぶとき 私は旅に出る 春 夏 秋 冬を渡り 谷や陽だまりをさまよう それでも求める方向は見つからない 停泊地を失ってしまったのだろうか なぜ馴染みの船着き場がないのだろう 船を泊められるような 私はさまよい さまよう さまよい さまよいたい 私の心はただ 安全な場所を探している 静かに休めるような 安全な場所を見つけたいだけ 少しだけ心が疲れている もう悲しみを感じたくない 私の心は船 自由で束縛なくさまよう いつになったら漂流をやめるのだろう いつになったら愛の家を見つけるのだろう いつになったら漂流をやめるのだろう いつになったら愛の故郷を見つけるのだろう いつになったら漂流をやめるのだろう さまよい さまよい続ける 愛の束縛から解放された心を「漂う船」に例えていて、悲しみよりも、さばさばした解放感が感じられる。イントロで聞こえる赤んぼの声、中ごろの鳥の囀り、そしてラストの本人による「クスッ」という微笑みの声などが入り、リラックスしてのびのびと歌っている。アレンジは原曲の小林武史のものに近く、アフリカ風のバックコーラスには不思議な空気が漂っている。歌詞の内容は大貫さんのオリジナルと全く異なるけど、それなりにとてもいい感じだ。 独自内容の中国語歌詞による、自由な雰囲気の「Okabango」が楽しめる。 [2025年9月作成] |

|

| Blue 劉文娟 (ラウ・マンクン) (1992) Rock-In (香港) | |

|

1. 生日的願望 (Retrospective Version) [作詞 夢劇院 作曲 大貫妙子 編曲 麥皓輪、李敏] A面3曲目 広東語歌詞による「黒のクレール」 劉文娟(Yvonne Lau): Vocal 1992年発売 1. Birthday Wishes (Retrospectove Version) [Words Paradox, Music Taeko Onuki] A-3 Cantonese Version of 「Kuro No Claire」 (Claire In Black) by Lau Man Kuen (Yvonne Lau) from the album "Blue" on 1992 |

| 李敏 (Li Min リ・ミン 1966- )と劉文娟 (Yvonne Lau Man Kuen ラウ・マンクン 1967- )による夢劇院(英語名

Dream Theater)は5枚のアルバムを出した後に解散した。李敏は香港に留まって作詞・作曲家となり、劉文娟はソロ歌手で活動をしばらく続けた後にカナダに移住してテレビ司会者になった。本作は劉文娟が香港で出した2枚目のアルバムになる。 そこには夢劇院のアルバム「Paradox」1988に収められていた大貫さんの「黒のクレール」の広東語詞版 「生日的願望」の再録音が「Retrospetive Version (回顧雇的バージョン)」として収められた。ヴォーカルはどちらも同じような感じであるが、伴奏は本アルバムのほうがすっきりした感じになっている(曲についての説明は1988年夢劇院の「生日的願望」を参照ください)。 2024年のCD再発にあたり、インターネットで入手できた広東語歌詞は以下のとおり(注: 翻訳ソフトを使用しているので、一部不正確な可能性があることをご了承ください)。 タンポポが風に散る 過ぎ行く年月のように 一瞬で去り二度と戻らない 古いアルバムを見て 何故母親はため息をつくのか 子ども時代を大切にしなければ すべて頭の中にある 大人になるという誘惑には勝てない 愛は新しい考えを生み出すから 笑い声が消え去り 無邪気さと美しさがなくなるのが怖い この日 あなたの幸せな人生を祈る 晴れでも雨でも向こう側に渡れるように キャンドルの明かりに目をとめて 真の善と美を求めて すべてが私を取り囲む 私は本当に貪欲だ 他に日本の曲のカバーが2曲ある。「浮光掠影」(作詞 劉文娟 作曲 S.E.N.S. 編曲 麥皓輪)2曲目で、インストメンタルグループS.E.N.S.の「Happy Arabia」1988 (NHK特集「海のシルクロード」で使用されたインスト曲でアルバム「Masaka Tea Waltz」収録)がオリジナル。もうひとつは、「雪夜」(作詞 劉文娟 作曲 中島みゆき 編曲 麥皓輪)5曲目で、中島みゆきの「サッポロ Snowy」1991 (アルバム「歌でしか言えない」収録。後に北海道放送制作のTBS系ドラマ「たった一度の恋〜SAPPORO・1972」2007の主題歌になった)のカバー。 ということで、広東語歌詞による「生日的願望」は、同じ歌手によるふたつのバージョンがあるということ。 [2024年6月作成] |

|

| 1993年 「Shooting Star In The Sky」 (1993/9/22発売) の頃 | |

| Everlastig Love / Not Crazy To Me 中森明菜 (1993) MCA Victor | |

|

1. Everlasting Love [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] シングルA面 中森明菜: Vocal 坂本龍一: Keyboards、Synthesizer Others: Unknown 1993年5月21日発売 1. Everlasting Love [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] Single A-Side by Akina Nakamori form the single May 21, 1993 |

中森明菜27枚目のシングルで、カップリングの「Not Crazy To Me」 [作詞 Nokko 作曲編曲 坂本龍一] と共にA面扱いで発売された。ワーナーを離れMCAヴィクターに移籍して初めてのリリースで、アルバム「Unbalance + Balance」と同時期に制作されたが、アルバムには「Not Crazy To Me」のみ収録された。 シンセサイザーが穏やかなリズムを刻む重厚なスローバラードで、中森の歌の上手さが際立っている。陰影のある大貫さんの歌詞と漂うような坂本のメロディーが素晴らしい。一方「Not Crazy To Me」はダンサブルな曲で、両曲合わせてオリコン10位のヒットを記録した。 なお本曲は、上記のアルバムが2002年「Unbalance + Balance +6」としてリイシューされた際にボーナス・トラックとして収録された。 [2024年10月作成] |

|

| Maracana Ana Caram (1993) Chesky (USA) | |

|

1. Bem Querer [作詞 大貫妙子 ポルトガル語詞 Nelson Motta 作曲 大貫妙子 編曲 Steve Sacks] 5曲目 原曲: 大貫妙子 「Chevalier Servante」1988 アルバム「Purissima」収録 Ana Caram: Vocal, Guitar Clifford Korman: Piano Al Hunt: Oboe Erik Friedlander: Cello David Finck: Bass Duduka Da Fonseca: Drums David Chesky, Nelson Motta: Producer 1993年8月5, 6, 9日 Queens, NYにて録音 1993年10月15日発売 1. Bem Querer [Words: Taeko Onuki, Portuguese Words: Nelson Motta, Music: Taeko Onuki, Arr: Steve Sacks] 5th track by Ana Caram form the album "Maracana" on October 15, 1993 (Original Song: "Chevalier Servante" by Taeko Onuki from the album "Purissima" 1988) |

| ブラジルの歌手、ギタリストのアナ・カラン(1958- アントニオ・カルロス・ジョビンの支持を受けて、ボサノヴァとアメリカ音楽をミックスした音楽を目指した人)がニューヨークのインディ・レーベルで制作したアルバムに大貫さんの曲のポルトガル語カバーが入っている。原曲はイタリア・ベニスの旅の体験を書いた「Chevalier

Servante」(アルバム「Purissima」1988収録)という曲で、「ゴンドラ」、「サンマルコ」(広場)、「仮面の下で笑うカサノヴァ」(仮面カーニバル)などの現地の情景が歌詞に散りばめられている。大貫さんのブラジル録音「Tchou」1995よりも前の録音であり、この曲が本アルバムに収められた経緯については不明。おそらく「Purissima」の曲の一部がニューヨークで録音されたこと(ただし「Chevalier

Servante」は日本録音)、そして出来上がったアルバムが現地で評判になったことが推測される。または坂本龍一と親交があったアート・リンゼイなどが絡んでいるかもしれない。 「Chevalier Servante」は、プロデューサーによりポルトガル語の歌詞が付けられ、ストリングス主体によるヨーロッパ風の音楽だった原曲に対し、ここではアナのギターにオーボエ、チェロ、ピアノが優しく寄り添い、ボサノヴァの微かな香りが付け加えられている。歌詞については、インターネットに資料が見つからなかったが、YouTubeの字幕機能とGoole翻訳により以下のとおり採取した(お断り: 前述の機能による聴き取り・翻訳なので、不正確な部分があると思います)。 ja me esqueci もう忘れた do amor que se foi 失った愛を sou novamente livre 私はまた自由になった a escolher 選ぶことができる quem vou querer 私は誰を欲しいか por quem voce queria あなたは誰が欲しいか chega de tanta historia tao triste 悲しい話はもうたくさん que ja passou da hora もう十分 tudo tem seu lugar seu momento すべてに場所がある seu tempo de viver 生きる時がきた eu sou meu sonho 私の夢 e meu desejo 私の望み minha vontade 私の意志 de bem querer 愛すること eu quero apenas beleza 求めるのは美 feita de poesia 詩で作られた e o que eu queria 私が欲しかったもの e tudo aqui そしてすべてが tao longe de mim 遠く離れて vive un sonho 夢に生きている novo longe daqui 遠く離れた新しい no fondo de mim 心の奥底で sonha uma vida nova 新しい人生を夢見る feita de fantasia e verdade 幻想と真実からなる feita de novidade 斬新なもの cheia de emocoes diferentes 様々な感情に満ちて dessas que eu ja vivi 今まで経験したことのない 以上の通り、大貫さんの歌詞とは全く異なる独自の内容で、別れと精神の解放を歌っている。故に「訳詩」ではなく「ポルトガル語詩」とした。 全体的にジャズ的な要素が強く、アメリカ的ということでアストラッド・ジルベルトに通じるところがあり、デビッド・チェスカイというアコースティックな音響に凝る個性の強いプロデューサーの影響下で作られた作品といえる。ちなみにアルバム・タイトルの「Maracana」は彼女の名前のアナグラム(文字の並び替え)とのこと。 異世界の「Chevalier Servante」がみれるよ! [2025年9月作成] |

|

| 1994年 「Shooting Star In The Blue Sky」 (1993/9/22発売) 「Tchou」 (1995/4/19発売)の頃 | |

| T'en Va Pas Creole (1994) For Life | |

|

1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 Creole] 6曲目 キャット・ミキ : Vocal 駒沢裕城: Pedal Steel Guitar 桜井芳樹: Gut Guitar 角田敦: Producer 1994年2月18日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Creole] 6th Track by Creole from the album "T'en Va Pas" Febuary 18, 1994 |

| 1990年代の音楽は、目覚ましい技術進歩でシンセサイザーやコンピューター・プログラミングによる打ち込みなどが以前より遥かに安価かつ手軽にできるようになり、その恩恵をフルに生かした若い人たちが新しい音楽を作り始めるようになった。また演奏面でも以前のようなフルバンドを必要とせず、サウンドの全てまたは多くをプログラミングにより自分の手で生み出すことが可能になったのだ。それは以前よりもソリッドでメタリックな肌触りの音となったが、ダンス・ミュージック、DJの隆盛と相まって音楽界を席巻してゆく。そして1980年代との違いは、今までの古き良き伝統を頭ごなしに否定せず、むしろその良さを積極的に取り入れようとする度量の大きさにあり、その考えは2000年代以降も引き継がれて、現在の肥沃な音楽世界の土壌を生み出したといえる。 本作はそういう機運の黎明期の作品のひとつといえる。クリオールは、後にダンス・ミュージック、DJの分野で大成しJDDA (Japan Dance Music & DJ Association) の代表理事となるプロデューサー、作曲家、DJの角田敦を中心とした音楽ユニット。ユニット名の「クリオール」という言葉の元々の意味は、西インド諸島、中南米、インド洋西部、ルイジアナ州で生まれたスペイン・フランス人のことであるが、そこから派生して「異質なものの混淆から生まれて元とは異なる新しい存在になったもの」を意味する。ここではブラジル音楽を核として、様々な他の要素を取り入れることで新しい音楽を創り上げている。 大貫さんが日本語詞(元の詩と内容が全く異なるため「訳詞」ではない)を書いた1.「彼と彼女のソネット」は、フランスの歌手エルザが歌った1986年の「T'en Va Pas」がオリジナル(その名前が本アルバムのタイトルになっている)。日本語バージョンは1987年の原田知世が最初で、その少し後に大貫さんが「A Slice Of Life」でセルフカバーしている。いずれも原曲に近いリズミカルなフレンチ・ポップ風サウンドだったが、ここではガットギターによるアルペジオとペダル・スティールギターのみでリズムなしという大胆なアレンジが施されている。ギターの桜井芳樹は、クリオールのほとんどのセッションに参加したユニットの主要人物で、現在はロンサム・ストリングスというグループで活躍中。駒沢裕城はかつて荒井由美などティンパンアレイ系のセッションで大活躍した人だ。ここでの原曲をスローテンポに調理した試みは意外なほどうまくいっていると思う。ボサノバの歌唱に典型的な感情を押し殺したようなボーカルも良い。歌っているキャット・ミキはインターネットの資料が少なく、詳細不明(匿名シンガーかもしれない)であるが、フジテレビが制作した新感覚の子供番組「ウゴウゴ・ルーガ」1992 第1期のテーマソング「こどもなんだよ」(作詞 キャット・ミキ 作曲 近田春夫)というモノスゴイ曲を残している人。 他の曲について。アルバム帯のキャッチフレーズに「都市生活者のライフ・スタイルをスケッチするアンティミスト・ミュージック。シンプルでハートフルなアコースティック・サウンドが心地いいクレオールが贈るフェイク・ボサノバ」(「アンティミスト」とはフランスの印象派絵画の作風で、家族や友人の日常的な情景を親密な情感で描くことで「親密派」と訳される)とあるが、ガットギターやピアニカ前田によるピアニカなどの生楽器に対し、キーボードがシンセサイザー、打楽器は打ち込みであることがミソ。これも「クリオール」たる所以だろう。ブラジル風のリズムを打ち込みで処理することにより、新しい感覚のグルーヴが生まれていて、大貫さんの「Samba de Mar」1981(「Aventure」収録)を深化・発展させたようなサウンドなのだ。近田春夫作詞作曲による「Deja-vu」(編曲 クリオール)3曲目や、気怠い感じの「Holiday」(作詞作曲 森若香織 編曲 クリオール)4曲目、「海へ行こう」(作詞作曲 佐藤清喜 編曲 クリーオール、佐藤清喜)11曲目などが面白い。一方キャット・ミキによるアカペラ歌唱「みんな夢の中」(作詞作曲 浜口庫之助 高田恭子1969年のヒット曲)もある。 参加メンバーは、1970年代からずっと最先端で活躍してきた近田春夫と関係ある若い人達で、後に冨田ラボで一世を風靡する冨田恵一の名前もある。近田のような先人が打ち立てた音楽をベースとして新しいものを創造しようとする気概を感じるアルバム。ちなみに彼らは、同時期にほぼ同じメンバーで「Criola」というユニットのアルバムも出している。 大貫さんの「彼と彼女のソネット」のカバーの中で、最も大胆なバージョンのひとつ。 [2024年9月作成] |

|

| Weekend For Ladies Various Artists (Transistor Glamour ) (1994) 日本コロムビア | |

|

1. 恋人達の明日 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 細海魚] 8曲目 Artist Name: Transister Glomour 寺本りえ子: Vocal 細海魚: Keyboards, Synthesizer Programming 松田文: Ovation Guitar 木幡光邦: Trumpet, Piccolo Trumpet 高浪敬太郎: Producer 1994年6月1日発売 1. Koibito Tachi No Ashita (Lover's Tomorrow) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Sakana Hosomi] 8th Track by Transistor Glamour from the album "Weekend For Ladies" (Various Artists) on June 1, 1994 |

| 渋谷系のアーティスト高浪敬太郎が鈴木智文、細海魚と組んで制作した「働く女性の週末」をイメージしたコンピレーション・アルバム。 1994年ピチカート・ファイブを脱退した高浪は、ソロ活動と併行して自主インディー・レーベル Out Of Tune Records を立ち上げ、彼がプロデュースしたアルバムを発表した。本作は「K-Taro Takanami presents / performed by out of tune generation busy doin' nothin'」という副題がついていて、「多忙な働く女性たちがリラックスした週末を過ごすための音楽」というコンセプトで制作され、メジャーレーベルの日本コロムビアから発売された。全8曲のうち4曲はTM Networkへ歌詞を提供していた小室みつ子が作詞、高浪と彼の音楽仲間である鈴木と細海が作曲を担当し、残りの4曲は1970年代後半〜1980年代前半のニューミュージックから知る人ぞ知る名曲をカバーしている。そして彼らの演奏をバックに4人の女性ボーカリストが歌っている。 1.「恋人達の明日」は大貫さんのアルバム「Aventure」1981がオリジナル。Transistor Glamour という寺本りえ子と細海魚のユニットによる演奏で、彼らは同名義でOut Of Tune Recordsからアルバムを発表している。寺本はスピッツのアルバムやコンサートにも参加していたが、現在は音楽活動を止めて料理研究家として活躍している。細海魚は作曲・編曲家、プロデューサー、プレイヤーとして現在も元気に活動中。ここでは大胆なアレンジが施されていて、レゲエのリズムに乗せて、オリジナルのコード進行を無視した無色のエレクトロ・ポップから始まり、ヴァースの後半からコード進行が効いた色彩感あるサウンドに転換する対比が面白い。寺本のボーカルは、ゆったりしたサウンドのなかを漂うような感じで、7分間にわたりじっくり聴かせてくれるアルバム最後を飾るに相応しい出来。 他の曲について。「Just I Love」(作詞 小室みつ子 作曲編曲 鈴木智文)1曲目。サンバ・リズムの軽快な曲で、和泉恵のボーカルもいい感じであるが、彼女についはインターネット情報がない謎の歌手。「キッシング・フィッシュ」(作詞 佐藤奈々子 作曲 加藤和彦 編曲 高浪敬太郎)2曲目は、現在は写真家として活躍する佐藤奈々子1979年のアルバム・タイトル曲。私が大好きだった人で、洋楽風の日本語歌詞と加藤和彦のメロディーがファンタスティック。ここでは当時のドリーミーなサウンドを生かしながら1990年代のスパイスを上手くブレンドしている。ボーカルの戸川京子(2002年没)は子役でデビューした女優・歌手だった。 「パープル・モンスーン」(作詞作曲 上田知華 編曲 鈴木智文)6曲目は上田知華(2021年没)1980年の代表作。原曲を凌駕するアレンジで、歌っている野田幹子はシンガーソングライター以外にソムリエとしても活躍している。「ジュ・マンニュイ」(作詞 荒井由美 作曲 渡辺俊幸 編曲 鈴木智文)7曲目は、ハイファイセット1976年のアルバム「ファッショナブル・ラヴァー」に入っていた曲で、そこでは男性の大川茂が歌っていた。ここでのボーカル担当は和泉恵。 4曲のカバーが素晴らしいので上述したが、オリジナル作品もみな良い出来だと思う。 1970年代〜1980年代のニューミュージックのエッセンスを1990年代の音楽に取り込んで、新たなサウンドを作り出した人達による素敵なアルバム。大貫さんの「恋人達の明日」の一風変わったアレンジが楽しめる。 [2025年2月作成] |

|

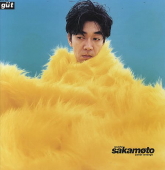

| Sweet Revenge 坂本龍一 (1994) gut (For Life) | |

|

1. 二人の果て [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] 3曲目 2. 君と僕と彼女のこと [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] 13曲目 坂本龍一: Vocal, Keyboards, Computer Programming (1), Producer 今井美樹: Vocal (1) 高野寛: Vocal (2), Guitar (2) Lawrence Feldman: Flute (1) David Nadien: Strings Section Leader (1) Cyro Baptista: Percussion (1) Towa Tei: Studio Vision, Akai S-3200, SP-1200 (1), Drum Programming (2) 写真上: アルバム 1994年6月17日発売 写真下: シングル「二人の果て」 1994年11月18日発売 1. Futari No Hate (The End Of Two) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 3rd Track 2. Kimi To Boku To Kanojo No Koto (You, Me And Her) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 13th Track by Ryuchi Sakamoto from the album "Sweet Revenge" June 17, 1994 |

| 坂本10枚目のアルバムで、個人レーベル「グート」からのリリース。今回挑戦したヒップポップ・ラップ曲と、従来からのフランス映画音楽、ボサノヴァ、現代音楽風の曲からなる。 大貫さんが詩を書いた2曲は「フランス映画音楽」路線で、坂本・大貫のコラボ作品の曲調に近い。アンニュイなムードの詩とメロディーがヨーロッパ的な知的退廃の世界を醸し出していて、英語主体のアルバムの中で日本語で歌われていることもあって全体のなかで清涼剤的な役割を担っている。1.「二人の果て」の男女の愛の行き着く果ての情景はフランス映画「男と女」を連想する気怠いイメージ。坂本とユニゾンで歌っているのは今井美樹 (現在は布袋寅泰の奥さん)で、同時期に発表された彼女のアルバム「A Place In The Sun」のサウンド・プロデュースと作曲を担当していた縁からの参加だろう。エンディングのスキャットでボサノヴァのリズムになるところがお洒落。なお本曲はシングル盤で発売され、そのジャケット写真は大貫さんのアルバム「Mignonne」のオマージュ(パロディ?)になっている。また今井が出演した明治製菓のチョコレート「Melty Kiss」のCMで使用された。2.「君と僕と彼女のこと」は男性二人と女性の複雑な三角関係を描いた曲で、短いドラマを観ているような味わいがある。サウンド的に大貫さんが歌って自身のアルバムに収めても全く違和感がない感じ。ここでは高野寛が坂本と一緒に歌い、ギターも弾いている。なお本作は海外版(International Version)が別途制作されていて、そこではこれら2曲は同じバッキング・トラックに異なる内容の英語歌詞(作詞 Vivien Goldman) が付けられていて、各「Sentimental」、「Water's Edge」というタイトルで外人シンガー(Vivian Sessoms, Andy Caine)が坂本と歌っている。 他の曲について。ヒップポップ、ラップ曲については、自分の持ち味であるフランスやブラジル音楽、現代音楽のエッセンスを織り込んだ「SweetでRadical」な音楽を目指したというが、私はこの手の音楽はよくわからないのでなんとも言えない。ただ聴き手からみて坂本龍一が挑戦する必然性が本当にあったのかなという感じがする。私的にはボサノヴァ的な曲が好きで、「Anna」(作曲編曲 坂本龍一)9曲目、「Psychedelic Afternoon」(作詞 David Byrne 作曲編曲 坂本龍一 作詞者は元トーキング・ヘッズの人)11曲目がいいね。またボサノヴァとラップをかけ合わせた「Interuptions」(作詞 Latasha Natasha Diggs 作曲編曲 坂本龍一)12曲目もクリエイティブな感じでとても良いと思う。映画音楽・現代音楽路線では、もともとはベルナルド・ベルトリッチ監督の映画のために書かれたという「Sweet Revenge」(作曲編曲 坂本龍一)7曲目は坂本らしいサウンド。大貫さんの2曲とインストルメンタル以外はすべて英語の歌で、アズテック・カメラのロディ・フレイム、元フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドのホリー・ジョンソンなど著名なシンガーが参加している。 大貫さんが歌詞を提供した2曲は、日本版においてであるがアルバムのムードを決定付ける重要な曲だと思う。 [2024年10月作成] |

|

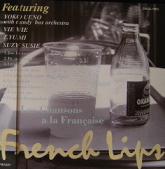

| French Lips Various Artists (1994) 日本コロンビア | |

|

1. 哀愁のアダージョ(彼と彼女のソネット) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 池田健司] 8曲目 T. Yumi: Vocal 池田健司: Programming, Arrangement, Co-Producer 吉永多賀士: Producer 1994年7月21日発売 1. Aishu No Adagio (Kare To Kanojyo No Sonnet) "Adagio Of Sorrow" "His And Her Sonnet" [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Kenji Ikeda] 8th Track from the album "French Lips" by Various Artists, July 21, 1994 |

| 1990年代の新感覚女性アーティスト達がフレンチ・ガールズ・ポップを歌う企画盤。仕掛け人は全曲でプロデュースを担当した吉永多賀士(Takashi

"Gitane" Yoshinaga) のようだ。アーティスト4名によるオムニバス・アルバムで、全9曲中2曲を除き日本語で歌われている。また本場もののカバーは6曲で、残り3曲は日本で創られた和製フレンチポップという構成。 大貫さんが日本語詞を書いた「T'en Pa Vas (哀愁のアダージョ)」は原曲の曲名で、ここでは「彼と彼女のソネット」は副題となっている。歌っているT. Yumi はライナーノーツで「契約の関係で、彼女の正体を明かせないのが残念」とある通り変名であるが、当時の音楽シーンとその名前からシンガー・アンド・ソングライターの谷村有美と思われる(ただしインターネットで証拠が見つからなかったので、あくまで憶測です)。アレンジはエルザの原曲や原田知世のカバーに近く、打ち込みによる演奏。本アルバムの他の曲と異なり、奇をてらわず原曲の美しさに忠実なプロダクションとなっている。なお歌詞面では原田のバージョンにあったフレーズはなく、大貫さんのカバーと同じ内容だ。 T.Yumi のもう1曲「Chantons D'Amour (シャントン・ダムール)」(作詞 Jear Terisse 作曲 井上大輔 日本語詞 岩城由美)7曲目は、フランス系アメリカ人のナタリーという歌手が歌い、第一興商のCMソングに採用されたフランス語曲で、本アルバムと同じ日本コロンビアから発売された同名アルバムのボーナス・トラックとして収録された日本語バージョンのカバー。井上大輔(元ジャッキー吉川とブルーコメッツの井上忠夫(1941-2000))による明るく軽快なメロディーが素敵な佳曲。 他の曲について。Suzy Susieというガールズ・グループが3曲。1990年代前半に流行ったグランジ・ロック特有のチープな響きと少し投げやり風なボーカルが面白いサウンドのバンドだ。「Joe le Taxi (夢見るジョー)」(作詞作曲 Etienne Roda, Gil, Franck Langolff 日本語詞 岩城由美 編曲 Suzy Susie)1曲目、「Be My Baby」(作詞作曲 Lenny Kravitz, Henry Hirsch 日本語詞 岩城由美 編曲 Suzy Susie) 2曲目はいずれもフランスの歌手・俳優ヴァネッサ・パラディ(Vanessa Paradis) 1987、1992年のカバー。原曲とは大幅に異なるアレンジで、彼らの他の曲のようなヘビーなサウンドではないが、独特のチープな響きは魅力的。「Orages de Passions (嵐のデート)」(作詞作曲 Suzuy Susie, Kazu 編曲 池田健司) 9曲目は大阪でest-one というマンションのCMに使われたそうで、ノスタルジックな雰囲気がいい感じのキュートな曲だ。 シンガー・アンド・ソングライター、編曲家、プロデューサー、キーボード奏者のYoko Ueno with candy box orchestra (上野洋子)が2曲。いずれもフランスの男女二人組グループ、ブルース・トットワール(Blues Trottoir) 1989年のカバーで、「La Gosse (セルロイドの夢)」(作詞 Clemence Lhomme, 作曲 Pierre Papadiamadis 日本語詞 山田仁 編曲 池田健司)4曲目はジャズの香り漂うAOR、「Un Soir de Pluie (雨の舗道)」(作詞 Clemence Lhomme, 作曲 Jacques Davidovigi 日本語詞 山田仁 編曲 池田健司)5曲目はクールなボサノバで、上野のちょっとハスキーなヴォイスがコケティッシュ。 最後は5〜15歳をフランスで過ごしたというラジオ・パーソナリティー、歌手、声優のvie vieが2曲、流暢なフランス語で歌っている。「La Plus Belle Pour Aller Danser (アイドルを探せ)」(作詞 Georges Garvarentz 作曲 Charles Aznavour 編曲 池田健司)5曲目は1964年シルヴィ・バルタンの大ヒット曲のカバー。「Le Visiteur」 (作詞 vie vie 作曲 Yamazaki Suga 編曲 池田健司)6曲目は和製フレンチ・ポップス。いずれもボサノバ・アレンジで、後者は終盤に名曲「Summer Samba (So Nice)」のサンプリングが入る。 日本人がすなる洒落たフレンチ・ガール・ポップ。 [2024年10月作成] |

|

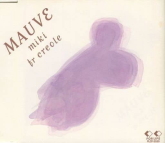

| Mauve Miki fr Creole (1994) For Life | |

|

1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 渡辺貴浩] 2曲目 キャット・ミキ : Vocal 渡辺貴浩: Programming, Keyboards 桜井芳樹: Acoustic Guitar 角田敦: Producer 1994年7月21日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Creole] 6th Track by Creole from the album "T'en Va Pas" July 21, 1994 |

| アルバム「T'en Va Pas」から5ヵ月後に発売された6曲入りミニアルバムで、名義上ボーカルの(キャット)ミキがメインで、クリオールは「fr」

(フィーチャリング) となっている。タイトルの「モーヴ」は薄くグレーがかった紫色のことで、表紙の裸婦の抽象的イラストの色だ。 ここでも大貫さんが日本語詞を書いた1.「彼と彼女のソネット」を取り上げているが、全く異なるアレンジが施されている。編曲者でキーボード、打ち込み担当の渡辺貴浩は、近田春夫のバンド Vibrastone のメンバーだった人で、彼も他のメンバーと同じく近田人脈からの参加。オリジナルのメロディーはそのままに、コード進行を大胆に変えて桜井のギター、渡辺のシンセと打ち込みのパーカッションで一丁前のサンバに仕上がっている。それをバックにキャット・ミキがクールなボサノバ・ヴォイスで歌っていて、これも前作と同じく意外なほど良い感じ。 他の曲について。本作は歌手メインで制作されているため、実験的な要素があった前作と異なり、聴きやすい曲がそろっている印象。ほぼタイトル曲の「モーブの彼方」(作詞 桜井りさ 作曲編曲 桜井芳樹)1曲目、「時のないフィエスタ」(作詞 工藤順子 作曲編曲 角田敦)5曲目、特に「Wagamama」(作詞作曲 近田春夫 編曲 渡辺貴浩)4曲目がいい。特筆すべきは最後の曲「東京の伝書鳩」(作詞 外間隆史)で、作曲編曲そしてすべての演奏を冨田恵一が担当している。そしてこの曲は、2011年に発売された彼のベスト盤「冨田恵一 Works Best 〜Beautiful songs to remember〜」に最も初期の曲として収録されているのだ。歌詞がちょっと飛んでいるけど、本作のなかではシンセサイザーによるブラスセクションの音が入ったりして、とても新鮮に聞こえる。当時の彼はまだ無名で、名前が売れ出すのは3年後のキリンジと組んだ1997年頃からだ。 同じアーティストが、ほぼ同時期に、全く異なるアレンジでカバーした二つの「彼と彼女のソネット」.....。 [2024年9月作成] |

|

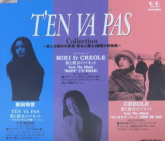

| T'en Va Pas/彼と彼女のソネット 原田知世 (1994) For Life | |

|

1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 鈴木慶一] 8cm CDシングル カップリング 鈴木慶一: Additional Programming, Piano 土岐幸男: Computer Programming 鈴木智文: Acoustic Guitar, Electric Guitar 写真上: 8cm CDシングル (1994年7月21日発売) 写真中: カコ (1994年7月21日発売) フランス語版 「T'en Va Pas」のみ収録 写真下: For Lifeから出た非売品CD 「T'en Va Pas Collection」 Creole, Miki ft. Creole, 原田知世(フランス語版)、原田知世(日本語版) 計4曲入り 1. Kare To Kanojo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Keiichi Suzuki] coupling track by Tomoyo Harada from CD Single "T'en Va Pas" on July 21, 1994 |

| 1987年の原田知世「彼と彼女のソネット」7年後のセルフカバーで、編曲者は当時原田をプロデュースしていた鈴木慶一。今回は原曲のフランス語による録音がメインで、日本語版は同じバッキング・トラックに吹き込んだもの。同時発売の洋曲カバーアルバム「カコ」にはフランス語版のみ収録され、日本語盤は入っていない。 1990年代の再録ということで、かなり大胆なエレクトロポップのアレンジになっていて、シンセサイザーが刻むダンサブルなリズムが前面に出たサウンドになっている。聴き比べて感じるのは原田の歌唱力の飛躍的向上だ。19歳の若い娘のか細い声は、26歳の深みのある大人の声になっていて、さらに単なる声の質だけでない内面の成長を強く感じさせる。鈴木慶一のアレンジも秀逸。 同日に発売された7曲入りミニアルバム「カコ」は、鈴木慶一プロデュースによる1960年代〜1970年代の洋曲カバーアルバムで、スキーター・デイビスの「The End Of The World」1963 全米2位、イタリアの歌手ミーナの「Un Buco Nella Sabbia」(砂にきえた恋)1964、マリアンヌ・フェイスフルの「The Little Bird」1965 全米32位、イギリスのグループ、ニュー・ヴォードヴィル・バンドの「Winchester Cathedaral」 全英4位、全米1位(この曲のみ徳武弘文の編曲、他は鈴木慶一)、ジュディ・コリンズ(作曲はジョニ・ミッチェル)の「Both Sides Now」全米8位、クローディヌ・ロンジェ(ドノバン作曲)の「Electric Moon」1971という通好みの曲。エレクトリック、アコースティック・サウンドによるひとくせ・ふたくせもあるアレンジ。原田のボーカルも素晴らしく、英語は当然としても、フランス語、イタリア語の発音に全く違和感を感じさせないのが凄い。洋曲カバー集ということで、日本語版「彼を彼女のソネット」を収めなかったのだね。 同じ年に同じレーベルから4通りの「彼と彼女のソネット(T'en Va Pas)」が出た事になり、これら4曲を収めた非売品CD「T'en Va Pas Collection」が作られ配布された。その表紙には「恋にお悩みの貴男・貴女に送る4種類の特効薬」というキャッチ・フレーズがついている。 鈴木慶一の独創的なアレンジによる「彼と彼女のソネット」。原田知世の7年間の成長がはっきりわかる逸品。 [2025年5月作成] |

|

| Elephant Hotel 矢野顕子 (1994) Epic (Sony) | |

|

1. Oh Dad [作詞 菊池真美、矢野顕子 作曲 大貫妙子 編曲 Jeff Bova コーラスアレンジ 矢野顕子] 7曲目 矢野顕子: Vocal Jeff Bova: Keyboards, Drums Programming Chuck Loeb: Guitar Will Lee: Bass Tawatha Agee, Curtis King Jr., Brenda White King: Back Vocal 1994年10月1日発売 1. Oh Dad [Words: Mami Kikuchi, Akiko Yano, Music: Taeko Onuki, Arr: Jeff Bova, Chorus Arr: Akiko Yano] 7th Track by Akiko Yano from teh album "Elephant Hotel" October 1, 1994 |

| エレファント・ホテルはマンハッタンの北に位置するウェストチェスター郡ソマースにある歴史的建造物。もとはホテルだったが、現在は市役所・資料館になっている。ハチャリア・ベイリーという農夫が1825年に建てたもので、彼はホテル名前の由来となる象をはじめとする珍しい動物を見世物として巡業することで成功した。それがアメリカにおけるサーカスの起源になり、彼の名を冠したサーカス団は2017年まで続いた。本アルバムは当該建物をタイトルとし、ジャケットの矢野のポートレイトもその前で撮影したものだ。 1990年のニューヨーク移住後4作目にあたり、後に「The Hammonds」という共同ユニットを結成してアルバムを出したキーボード奏者、作曲家、編曲家のジェフ・ボヴァや、ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家のギル・ゴールドスタインが、編曲・演奏の核となり、ニューヨークを本拠地とする名だたるセッション・ミュージシャンが参加して、現地の空気感が漂う作品になっている。 1.「Oh Dad」は大貫さんの名曲「色彩都市」(アルバム「Cliche」1982所収)のメロディーに別の英語詞を付けたもの。矢野と共作した菊池真美は、アルバム・ジャケットに記された矢野の賛辞から高校時代の同窓生だったことがわかる。彼女はグレープを解散した吉田正美と茶坊主というデュオを結成して1976年「Tree Of Life」というレコードを出した他に、1980年代前半に矢野誠・顕子等が参加したレコードを製作するなど矢野と縁が深かった人だ。本曲は、青森在住時に一緒にジャズ喫茶に通って同音楽に目覚めるなど、矢野の音楽形成に大変重要な貢献をした大好きな父親に捧げる内容となっており、彼女にとっても大事な曲に違いない。ここでは彼女はコーラス以外のアレンジをジェフに任せ、自ら楽器の演奏もせずに歌に専念している。本アルバム中数曲がそんな感じで、人に任せることによってどう仕上がるかを楽しんている風がある。 アルバム全体的にクロスオーバーを矢野独特のスパイスで調理した感のあるサウンド。糸井重里作詞、矢野顕子作曲の「サヨナラ」3曲目、「夢のヒヨコ」 5曲目(テレビ番組ポンキッキーズの主題歌)、ナンセンス童話「にぎりめしとえりまき」10曲目が特に面白い。「すばらしい日々」 8曲目 (作詞作曲 奥田民生 編曲 矢野顕子)はユニコーン1993年のカバー。最後の沖縄民謡「てぃんさぐぬ花」13曲目は宮澤和史の歌唱指導で録音したもので、矢野はかなり本格的に歌っている。それに対し間奏で挿入されるピアノソロ、ギターソロは思いっきりジャズしていて、その対比が鮮やかだ。 「色彩都市」のメロディーで、独自内容の英語詞と斬新なアレンジを楽しめる。 [2024年11月作成] |

|

| Tripping Triplets Three Graces (1994) 東芝EMI | |

|

1. ワニのチャーリー [作詞作曲 大貫妙子 編曲 井上鑑] 3曲目 星野操: Vocal (Melody) 森本政江: Vocal (Alto) 白鳥華子: Vocal (Soprano) 井上鑑: Keyboards 松原正樹: Electric Guitar 高水健司: Bass 山田秀夫: Drums 1994年10月19日発売 1. Wani No Charlie (Charlie The Crocodile) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akira Inoue] 3rd track by Three Graces (Misao Hoshino, Masae Morimoto, Hanako Shiratori) from the album "Tripping Triplets" October 19, 1994 |

| スリーグレイセスは星野操(旧姓 石井 メロディ担当)、森本雅恵(旧姓 石井 操の姉 アルト担当)、白鳥華子(旧姓 長尾 ソプラノ担当)の3人からなるコーラスグループで、1958年に結成され1961年「山のロザリア」が大ヒットした。完璧なハーモニー・ボーカルを誇り、レコードの他に数多くのCMソングを歌った。1967年に3人の結婚を機として活動を休止したが、22年後の1989年に再結成し、CMソング、レコード、コンサート、テレビ出演などで活躍した。彼女等の歌で記憶に残っているのは、「魔法使いサリーのうた」1966で、園田憲一とディキシーキングスの演奏も最高だった。CMでは「明治チョコレート」、「セキスイハウス」かな。テレビでは「タモリの世界は音楽だ」1990-1991にハウスバンドのメンバーで出演(これは後から調べてわかったはなしだけど.....)。 本作は彼女等が1994年に出したアルバムで、タイトルは「飛び跳ねる三連音符」という意味でグループの音楽を表している。大貫さんの他に、岩沢二弓、矢野顕子、糸井重里、杉真理、上田知華、リンダ・ヘンリック、Epo、吉田美奈子、メリッサ・マンチェスター等という大変豪華な人達が書き下ろしで曲を提供。そして1曲を除き井上鑑がアレンジを担当することで、ジャズやスタンダード曲が主体だった彼女等の音楽に新しい風を吹き込んでいる。 大貫さんが作詞作曲した1.「ワニのチャーリー」 (アフリカのワニなので英語は「Crocodile」)は、「ピーターラビットとわたし」や「メトロポリタン美術館」系のメルヘン・ソングで、抽象的な歌詞に彼女のアフリカに対する思いと自然観が投影されている。3人の素晴らしいハーモニー・ボーカルを聴いていると生理的快感を覚えるほどだ。 他の曲では、ブレッド・アンド・バターの岩沢二弓作詞作曲の「Silvery Moon」1曲目のスタンダード・ソング的な味わい、フュージョン・ジャズっぽい「アフリカの夢を」(作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子)2曲目、一転ストリングスとバイオリンの伴奏でJR東日本のCFソングに採用されシングル・カットされた「秋」(作詞作曲 矢野顕子)8曲目がとても良い感じで、矢野ファンにとってもコレクター・アイテムになる存在。「3度目の恋」(作詞 田口俊 作曲 杉真理)4曲目、Epoの作詞作曲による「七色の絵の具」10曲目 といったジャズっぽい曲も捨てがたい。本作唯一のカバー曲「恋はメレンゲ」(作詞作曲 大瀧詠一)9曲目は大瀧の「Niagara Moon」1975がオリジナルであるが、ここでは星野操による英訳詞で歌っており、大瀧と縁が深かった井上のアレンジも面白い。吉田美奈子の「Tomorrow」11曲目は彼女らしいゴスペルの香りがする曲で、ソロボーカル・プラス・バックコーラスのスタイルでじっくり歌われる。最後の曲「Flowers For Emily」(作詞作曲 Amy Sky, Melissa Manhester)12曲目はメリッサ本人による録音はなく、どのような経緯で彼女等が歌う事になったのかは不明。なお演奏面では土岐英史のサックスソロ、松原正樹のギターソロが随所で楽しめる。 発売後30年経ち、すっかり忘れ去られてしまった感があるが、豪華な作家陣と素晴らしい歌唱・演奏による掘り出しもの作品と断言できる。 [2024年10月作成] |

|

| 晴れた日、雨の夜 区麗情 (1994) Sony | |

|

1. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Robbie Buchanan コーラス・アレンジ 西脇辰弥] 5曲目 区麗情: Vocal Robbie Buchanan: Keyboards Bob Mann: Guitar Jimmy Johnson: Bass Rus Kunkel: Drums Mike Fisher: Percussion Arnie Watts: Tenor Sax 河合夕子、井上照代: Back Vocal 1994年11月21日発売 1. Shinkiro No Machi (The City Of Mirage) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Robbie Buchanan, Chorus Arr: Tetsuya Nishiwaki] 5th Track by Ku Reijo form the album "Hareta Hi, Ame No Yoru" (Sunny Day, Rainy Night) November 21, 1994 |

| 区麗情(1994- 東京都出身)は中国人と日本人のハーフの父親と日本人の母親との間に生まれ、父親は千代田区有楽町にあった中華料理の老舗「慶楽」(2018年閉店)の料理長だった。幼い頃から父親が聴いていたアメリカン・ポップスに親しみ、上智大学在学中の1983年にCDデビュー。2002年までの間にシングル11枚、アルバム10枚を出した。現在はブログを更新しながら、時たま音楽活動を行っているようだ。 本作は彼女3枚目のアルバムで、全10曲中オリジナルが6曲(彼女の自作は作詞1曲のみ)、カバーが4曲。また半分の5曲がアメリカ・ロサンゼルス録音。西脇辰弥がオリジナル曲の作曲と大半の曲の編曲を担当している。バック・ミュージシャンについては、著名なセッション・プレイヤーが多く参加している海外録音が面白い。 大貫さんの「蜃気楼の街」(オリジナルはシュガーベイブ「Songs」1975収録)は米国録音で、アレンジとキーボードがプロデューサー、アレンジャー、作曲家、キーボード・プレイヤーとして無数の作品に参加したロビー・ブキャナン。ギターとベース、ドラムスが当時ジェイムス・テイラーのバックをやっていた人達、テナーサックスがジャズ・クロスオーバのアルバムを出したアーニー・ワッツという大変豪華な顔ぶれ。バック・コーラスの河合夕子は1980年代に自己名義のアルバムやシングルを出し、その後セッション・シンガーに転向した人だ。そういう人達が大貫さんの作品をソリッドなボサノヴァで演奏していて、区麗情のボーカルもちょっとエッジがあって悪くない。シュガーベイブのバージョンを「陰」とすると本作は「陽」といえるかな。 他の曲では、やはりカバー曲に興味が集中する。「12月の雨」(作詞作曲 荒井由美 編曲 西脇辰弥)3曲目はユーミンの「ミスリム」1974 収録の名曲。この米国録音は西脇のキーボードにワディ・ワクテル(ギター)、リー・スクラー(ベース)という、これまたジェイムス・テイラー所縁のミュージシャンが入り、オリジナルとは異なるリズム・アレンジで迫っている。「Snowman」(作詞 青木景子、村松邦男 作曲 村松邦男 編曲 Bill Elliott コーラス・アレンジ 村松邦男)7曲目は村松1986年の3曲入り自主制作レコード「Christmas Presents」収録曲のカバーで、当時セッション・ミュージシャンで、後2000年代以降ブロードウェイ・ミュージカルで大成功するビル・エリオットが編曲を担当している。オリジナルでのスローなイントロなしのアレンジで、村松本人がコーラスで歌っている。はっぴいえんどの名盤「風街ろまん」1971収録の「花いちもんめ」(作詞 松本隆 作曲 鈴木茂 編曲 西脇辰弥)8曲目は鈴木が初めて歌った曲として鮮烈な印象が残った曲だったが、ここではアコースティック・ギターとピアノ、シンセサイザー、パーカッションというシンプルなアレンジ。吉川忠英のアコギが良く、区麗情のボーカルも曲に合っている。 オリジナル曲は西脇の作曲とアレンジが光っている。彼は1964年生まれでキーボード以外の楽器もこなすマルチプレイヤー。國府田マリ子、谷村有美、メロキュアなどの中堅歌手やロックグループ Pierrotなどのの作曲・編曲を手掛けた人で、デビッド・フォスターのようなパンチが効いた音楽を好む人のようだ。曲としては最後のタイトル曲「晴れた日、雨の夜」(作詞 竹花いち子 作曲 西脇辰弥 編曲 Robbie Buchanan、西脇辰弥)10曲目が、歌詞・メロディーと「蜃気楼の街」と同じミュージシャンによる演奏でいい感じ。他の曲もそれなりの水準であるが、彼女の歌い方と声に良い意味での癖があって、そして記憶に残るような曲が1曲でもあったら、もっとよかったのにと思う。 当時ジェイムス・テイラーのバックをやっていた人達が大貫さんの「蜃気楼の街」を演奏するという、私にとっては夢のような趣向。 [2024年11月作成] |

|

| 1995年 「Tchou」 (1995/4/19発売)の頃 | |

| 風の中のダンス/誓いのブリッジ 安達祐実 (1995) Victor | |

|

1. 風の中のダンス [作詞作曲 大貫妙子 編曲 千住明] 8cm シングル 安達祐実: Vocal 写真上: 8cmシングル 1995年5月24日発売 写真下: アルバム「BiG」 1995年12月16日発売 1. Kaze No Naka No Dance (Dance In The Wind) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akira Senju] by Yumi Adachi from 8cm CD single on May 24, 1995, also included in the album "BiG" on December 16, 1995 |

安達祐実(1981- 東京都出身)5枚目のシングル。2歳からモデルとして芸能界に身を置いた安達は、子役としてドラマやCMに出演。1993年の映画「Rex 恐竜物語」の主演に続くテレビドラマ「家なき子」1994年で、貧困家庭に育ち家庭内暴力やいじめを受けながらも立ち向かってゆく少女(「同情するなら金をくれ!」という台詞が有名)を演じて一世を風靡し、子役女優としての地位を確立した。 大貫さん作詞作曲の1.「風の中のダンス」は続編ドラマ「家なき子2」1995の挿入歌。編曲者の千住明と大貫さんとは、彼が音楽を担当したアニメ「アリーテ姫」2001の主題歌を歌ったり、彼の指揮による「シンフォニック・コンサート」を開催したりなど親密な音楽関係が続いている。オーケストラをバックに歌う当時13歳の彼女の歌声には幼さが残っているが、若々しさ、初々しさが勝っていて、歌詞・メロディーが明るく前向き(ドラマのイメージと正反対)なので、聴いてて心地よい。大貫さんのセルフカバーや他の人によるカバーがあってもよい位の出来だと思う。カップリングの「誓いのブリッジ」(作詞 サエキケンゾウ 作曲 佐藤清喜 編曲 門倉聡)も爽やかな後味が残る佳曲。オリコン最高位25位を記録し15万枚売れたそうで、かなりの枚数が中古市場に出回っている。なお上記2曲は7ヵ月後の12月に発売されたアルバム「BiG」に収録された。 歌手として彼女が出した最後のシングルは1997年、アルバムは1998年。女優としての安達は、その後20代後半(2000年代後半)に子役のイメージから脱却できずに低迷期を迎えるが、30代後半(2010年代後半)から演技派女優として再ブレイクを果たした。 1.「風の中のダンス」は埋もれるにはもったいない曲。大貫さん、今後行われる「シンフォニック・コンサート」で是非取り上げてください! [2024年11月作成] |

|

| Merci Boku 竹中直人 (1995) Consipio | |

|

1. つぼみ [作詞 大貫妙子 竹中直人 作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏] 7曲目 2. ドクトクくん [作詞作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏] 6曲目 竹中直人: Vocal 大貫妙子: Doku-Toku Voice (2) 高橋幸宏: Drums, Keyboards 徳武弘文: Electric Guitar (1) 矢口博康: Sax (1) 高橋幸宏: Producer 1995年5月25日発売 1. Tsubomi (Bud) [Words: Taeko Onuki, Naoto Takenaka, Music: Naoto Takenaka, Arr: Yukihiro Takahashi] 7th Track by Naoto Takenaka from the album "Merci Boku" on September 25, 1995 |

| 俳優、映画監督、声優、歌手、コメディアン、タレントと、なんでもこなす竹中直人(1956- 神奈川県出身)が高橋幸宏と組んで制作したアルバム。お得意のコント、ギャグが一杯詰まっているが、音楽面でも十分面白い作品に仕上がっている。本アルバムにあるネタの多くは、1994年7月20日から1995年1月4日まで毎週水曜日の深夜にテレビ朝日系で放送された「竹中直人の恋のバカンス」(以下「恋バカ」)がベースとなっているようだ。 大貫さんは竹中と親しく、彼のソロアルバムに曲提供やボーカル・コーラスで参加した他に、彼が監督した映画「東京日和」1997の音楽を担当している。本作は二人のコラボとしては初めての作品。1.「つぼみ」は二人の共作による作詞で、大貫さんらしい瑞々しい歌詞を竹中が真面目に歌っていて、彼の声の良さが際立つ歌唱だ。ギターを弾く徳武弘文はブレッド&バター、山本コータローのバックを経てセッション・ギタリストとして活躍し、ラスト・ショウというバンドのメンバーだった。ソプラノ・サックスを吹く矢口博康はエスパー矢口という異名を持つ、ジャズの範疇に収まりきらない独自の音楽を展開する人だ。 2.「ドクトクくん」は大貫さんの提供作品ではないが、彼女がヴォイスで参加しているため本記事に挙げた。自分の顔やうなじが独特であることを執拗に歌うギャグソングで、テクノっぽい伴奏で歌う竹中に掛け声・合いの手が入る。その一部「本当 独特よ!」、「あらあらやだ ドクトクなうなじよぉ」で大貫さんの声が聞こえる。彼女がくだけて話す際の男っぽい感じの声がいいね。 他の曲について。「砂山」(作詞 北原白秋 作曲 中山晋平 編曲 上野耕路)1曲目 は「生肉を食べるターザンです」という自己紹介の後に歌われるが、ストリングスのバックがつく歌唱自体は真面目で、むしろそうなのが面白い。「僕の嫁さん」(作詞 岩谷時子 作曲 弾厚作 編曲 高橋幸宏)2曲目 は加山雄三1969年のカバー。彼は1990年に元アイドル歌手の木ノ内みどりと結婚しているので、そのノロケかな?「じろう」 (作詞作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏)3曲目は大昔の歌謡曲風の小品であるが、そのモチーフがアルバムの他の曲のなか随所に現れる仕掛けになっている。「ねえ」(作詞 竹中直人 作曲編曲 高橋幸宏)4曲目は高橋のアンビエントな音楽をバックにした語りのギャグ。「おぼえていること」(作詞作曲 忌野清四郎 編曲 高橋幸宏、岸利至)5曲目は書き下ろし曲で、カントリーロック風のバックで竹中が忌野風にシャウトする。「カーテンレールを引いて」(作詞作曲 シェスタコビッチ・三郎太 編曲 高橋幸宏、岸利至) 6曲目の作者は竹中の変名で、「恋バカ」に登場したキャラクターの一人。彼と親交があり番組にも出演していた東京スカパラダイス・オーケストラが切れ味抜群の伴奏をつけていて、竹中はジェームス・ブラウン張りにシャウトしまくっている。 「坊主 -スチャラダパーに捧ぐ- (金々節より)」(作詞 添田唖蝉坊 作曲 後藤紫雲)の添田唖蝉坊は竹中の変名ではなく、明治大正期に活躍した演歌師(1949年没)で、「坊主」は代表作「金々節」の中盤の歌詞にあたる。何故ヒップポップ・グループの「スチャラダパー」が出てくるかというと、彼らは竹中が在籍したギャグ集団「ラジカル・ガジネリビンバ・システム」の影響を受け、グループ名を集団の公演名「スチャラダ」からとってきており、竹中と親交があるためと思われる。「メルシイ・僕」(作詞 竹中直人 作曲高橋幸宏 編曲 高橋幸宏、岸利至)11曲目は、フランス語の「Merci Beaucoup (Thank You Very Much)」をもじったもので、スティールドラム風のシンセによるカリブ音楽は高橋の趣味が反映している。「流しのふたり」(作詞作曲編曲 チャーリー・ボブ彦)12曲目のチャーリーは竹中の変名で、アベックに対し臭い歌の押し売りをするギターの流しチャーリーと、高橋扮する流しのドラマー、ジャッキー・テル彦とのコンビによるコントで、「恋バカ」テレビにおけるふたりも傑作だった。最後は3曲目「じろう」のリフレインで終わる。 竹中得意のシュールなギャグが一杯詰まっているが、高橋幸宏がプロデュースした音楽作品としても十分楽しめる作品。 [2024年12月作成] |

|

| Nature 日置明子 (1995) Fun House | |

|

1. 瞬間が眩しくて [作詞 大貫妙子 作曲 木根尚登 編曲 清水信之] 6曲目 日置明子: Vocal, Chorus 清水信之: Keyboards, Synthesizer, Guitar, Bass, Flute, Drums & Percussion Programming 田中はじめ: Fairlight Operation 木根尚登: Producer 写真上: アルバム 1995年8月2日発売 写真下: シングル「Scarlet」1995年7月15日発売 1. Toki Ga Mabushikute (The Moment Is Dazzling) [Words: Taeko Onuki, Music: Naoto Kine, Arr: Nobuyuki Shimizu] 6th Track by Akiko Hioki from the album "Nature" on August 2, 1995 |

| 日置明子(1974- 鳥取県出身)は雑誌モデルからスタートして、1995年1月にTM Network の木根尚登のプロデュースによる「Winter

Comes Around」(TM Networkのアルバム「Carol〜A Day In A Girl's Life 1991〜」1988 収録曲のカバー)のシングル盤でデビューした。「Nature」(「ナチュール」とフランス風に読む)はその7ヵ月後、彼女が20歳の時に発売されたデビュー・アルバム。タイトルのみでなくアルバム・ジャケットにフランス語が散りばめられているが、音楽的にフランス臭さはなく、ヨーロピアン・ポップスの雰囲気を出すための演出と思われる。どちらかと言えば洋楽調の歌謡曲に近い感じの歌唱と音楽で、全てを作曲した木根尚登と1曲を除き全曲の編曲と演奏を担当した清水信之により、そこそこのレベルに仕上がっている。日置も無難に歌っていて、聴いてて大変心地良いのだが、歌い手の存在感・個性が今一つ伝わってこない感もある。 その中で、大貫さんが作詞した1.「瞬間(とき)が眩しくて」は、彼女らしい瑞々しさに溢れた歌詞で、アルバムの中で異彩を放っている。それに呼応するかのように、木根がつけたメロディー、清水のボサノバ風アレンジも垢抜けていて爽やかだ。マルチプレイヤーの清水はすべての演奏をこなしているが、楽器クレジットにあった「Brackscreen」は内容不明。またフェアライト・シンセサイザー操作担当の田中という人の名前の漢字は確認できなかった。なお本曲はアルバムに先駆けて同年7月15日発売されたシングル「Scarlet」のカップリングにもなっている。 日置はテレビ番組のテーマソング・挿入歌、CM、テレビ番組や映画に出ていたがあまり売れず、1999年にsonoと改名して、スウェーデンのアレンジャー、トーレ・ヨハンソンのプロデュースでアルバムを2枚出したが、それらも売れなかった。そして2002年に市川新之助(現 市川團十郎)とのスキャンダルが発覚して、表舞台から姿を消して現在に至っている。 20年以上経った現在、完全に忘れ去られた存在。歌謡曲風であるが、それなりにいい曲。 [2025年1月作成] |

|

| Beautiful Days 伊東ゆかり (1995) Alfa | |

|

1. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Derek Nakamoto] 7曲目 伊東ゆかり: Vocal Derek Nakamoto: Keyboards, Synthesizer Programming Tim Godwin: Guitar Paul Taylor: Soprano Sax Brad Cummings: Bass Bernie Dresel: Drums, African Percussion 1995年10月18日発売 1. Totsuzen No Okurimono (A Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Derek Nakamoto] 7th track from the album "Beautiful Day"by Yukari Ito on October 18, 1995 |

| 伊東ゆかり(1947- 東京都出身)48歳の時のアルバムで、1曲を除き米国ロサンゼルス録音の意欲作。伊東は1960年代に中尾ミエ、園まりと「スパーク3人娘」としてポップス歌謡で活躍したが1970年代は低迷。その後1977年から1981年まで続いたテレビ音楽番組「サウンド・イン

"S"」の司会で大人の歌手として復活した。本作ではそんな彼女が米国のミュージシャンをバックに自由な境地で歌っている。本アルバムで1曲を除きアレンジを担当したデレク・ナカモトはハワイ州生まれの日系人で、ロサンゼルスを拠点に活動、オージェイズ、テディー・ペンダーグラス、マイケル・ボルトン等の演奏・編曲に携わったが、ジャズピアニスト松居慶子の諸作品への関与が最も有名な人だ。ここでは彼が得意とするクロスオーバー・ジャズ、ニューエイジ・サウンドをベースとしたサウンド作りになっている。 1.「突然の贈り物」は大貫さんのアルバム「Mignonne」1978収録の名曲で、1978年竹内まりや、1991年森丘祥子に続く3番目のカバー。ベース(あるいはシンセ・ベース)によるリズミカルなリフがついた斬新なアレンジとなっているが、伊東の落ち着いたボーカルが曲本来の持ち味をしっかり保っている。間奏とエンディングで入るソプラノ・サックスとパーカッションもいい感じ。全体的に静かなバラードが多いアルバムのなかで、本トラックは程よいアクセントになっているといえる。 他の曲について。「七色の絵の具」(作詞作曲 EPO)1曲目は、スリーグレイセスのアルバム「Tripping Triplets」1994が最初で、オリジナルが井上鑑によるジャズボーカルのアレンジだったのに対し、ここではクロスオーバー風のサウンドになっている。それにしても伊東のボーカルの上手さが引き立っているね。なおEPOはもう1曲「想い」3曲目を提供している。「ラブ・レター」(作詞 松本一起 作曲 鴨宮涼)4曲目は伊東にピッタリの大人のバラード。来生たかおとえつこの姉弟による「そこからとこれからの季節」5曲もぐっとくる佳曲だ。「あなたの隣に」(作詞 荒木とよひさ 作曲 馬飼野康二)8曲目は1978年にシングル盤およびアルバム「YUKARI あなたの隣に」に収録された曲の再録音。最後の曲「明日、めぐり逢い」(作詞 松原史明 作曲編曲 森田公一)9曲目のみ日本録音で別の編曲者によるもの。そのため他の曲とかなり異なり歌謡曲的な雰囲気になっている。この曲は1994年8月にシングル盤が発売されていて、明記されてはいないがボーナス・トラック的な位置づけなんだろう。 チェロを思わせる落ち着いた大人の歌声で、斬新なアレンジによる「突然の贈り物」を聴くことができる。 [2024年11月作成] |

|

| Smoochy 坂本龍一 (1995) gut (For Life) | |

|