| 1977年 「Grey Skies」 (1976/9/25発売)、「Sunshower」 (1977/7/25発売) の頃 | |

|---|---|

| 明日から、 ドラマ/Wonder Lust 大貫妙子 (1977) Panam (Crown) | |

|

1. 明日から、ドラマ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 松任谷正隆] シングルA面 大貫妙子: Vocal 松任谷正隆: Keyboards, Accordion 吉川忠英: Acoustic Guitar 高水健司:Bass 林立夫: Drums 1977年3月5日発売 「Wonder Lust」シングルB面は、アルバム「Grey Skies」1976と同録音 「明日から、ドラマ」はアルバム未収録 写真上: シングル盤ジャケット 写真下: ベストアルバム「Early Times 1976-77」 1981年12月25日発売 1. Ashita Kara Dorama (Drama From Tomorrow) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Masataka Matsutoya] Single A-Side March 5, 1977 |

| 大貫さん最初のシングル盤は、ファースト・アルバム「Grey Skies」の約半年後に発売された。アルバムに収められた曲とはかなり毛色が異なり、編曲者も松任谷正隆という異色の作品。こういう曲をデビュー・シングルに選んだのは、当時知名度が低かった大貫さんを売り出すにあたり、どのようなイメージ、音楽であるべきかの照準がまだ定まっていなかったためと思われる。当時配布された販促チラシの裏面にある宣伝文句にその点が如実に現れているので、長文であるがそのまま引用する。 ファースト・アルバム "グレイ・スカイズ"が発売され、限りなく透明なヴォイスと色彩感あふれるメロディが新鮮な話題を呼んだのも記憶に新しいものです。このアルバムに収録された曲の中で特に "愛は幻" "ワンダー・ラスト"といった作品に対して "何故シングル・カットしないのか?"といった声が数多くきかされましたが、彼女自身、"LP用にプロデュースされた作品を、シングルとして発表したくない。シングル盤を出すときは、シングルとしてしっかりプロデュースされたものを聞いてもらいたい"という、いささかぜいたくとも思える理由により、これまでシングルの発表をひかえておりました。 そして今回、スタッフともども練りに練って書き上げたのが、この曲です。アレンジの松任谷氏もデモ・テープを一聴した後「久しぶりに良い仕事が出来そうだ。」と乗りに乗って下さりその言葉を裏切らぬ素晴らしいアレンジの出来上がりで一同非常に満足の行くシングル盤の制作ができました。待たれていた大貫妙子のファーストシングルそして、ニューミュージックの新たな方向を示唆する曲として「明日から、ドラマ」に御注目下さい。 なにかテレビドラマのテーマソングのような曲で、決して悪い出来ではないんだけど、その後大貫さんが目指した音楽とは別ものだと思う。 本曲は長らくアルバム未収録となり、1981年発売のベスト盤LP・カセット「Early Years 1976-77」に収められた。なおCD化は2007年10月3日発売の「Grey Skies」の紙ジャケット盤のボーナス・トラックとしてである。 [2024年8月作成] |

|

| サマー・コネクション/部屋 大貫妙子 (1977) Panam (Crown) | |

|

1. サマー・コネクション [作詞作曲 大貫妙子 編曲 坂本龍一] シングル A面 2. 部屋 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 坂本龍一] シングル B面 大貫妙子 : Vocal, Co-Producer 鈴木茂 : Electric Guitar 松木恒秀 : Electric Guitar (1) 吉川忠英 : Acoustic Guitar (2) 坂本龍一 : Keyboards, Arragement 田中章弘 : Bass 村上秀一 : Drums (1) 林立夫 : Drums (2) 斉藤ノブ : Percussion 国吉静治、生田朗: Producer 1977年7月5日発売 1.は、アルバム「Sunshower」と別録音 (再発盤CD 2007に収録) 2.は、アルバム未収録 (再発盤CD 2007に収録) 写真中: 1977年 オリジナル盤 右上部 写真下: 2015年 再発盤(Record Store Day Japan 2015限定)右上部 1. Summer Connection [Words & Music: Taeko Onuki, Arr. Ryuichi Sakamoto] A-Side Different Version From the One of LP "Sunshower"(Included in the 2007 Reissued CD) 2. Heya (Room) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr. Ryuichi Sakamoto] B-Side Not Included in the Original Album (Included in the 2007 Reissued CD ) From The EP Issued on July 5, 1977 |

| アルバム「Sunshower」1977の発売日7月25日に先行して発売されたシングル盤。シングル、アルバムともに地元のレコード屋さんに予約して発売日に買いに行った思い出がある。当時サンタナやジャスとロックのクロスオーバーが大好きだった私は、この作品を大いに気に入り喜んで聴いていたが、巷の評価は捗々しくなく、シングル、アルバムいずれも売れずに大貫さんはがっかりしたという。今では傑作と言われる作品が当時ダメだった理由として以下の点が考えられる。 1. 当時の批評の典型は「歌い手とバックのサウンドにギャップがある」というもので、当時皆が持っていた「大人しく歌う大貫さん」というイメージと合わなかった。物事は「こうあるべきだ」とされ、現在のような多様性が尊重されない時代だった。 2. スティーリー・ダンやスタッフを意識したグルーヴィーなサウンド作りが過激過ぎて、リスナーが付いて行けなかった。 3. 所属事務所が解散するなどサポート・スタッフがいない状況で、自分達で好き勝手に制作して、「いかに売るか」というマーケティングを全く考慮しなかった。 4. アルバムの録音日1977年5月13日〜6月6日に対し、7月25日という短かい期間で発売されたため、事前の宣伝が十分にされなかった。 5. レコード会社は彼らの音楽を理解できず、適切な宣伝活動を行うことができなかった。またコンサートなどによるプロモーション活動も不十分だった。 「Sunshower」の失敗により売れ線を作る必要に迫られたため、次作「Mignione」1978ではレコード会社やプロデューサーの小倉エージ等との制作方針についての軋轢に悩んだ。大貫さんによると妥協した部分も多かったそうで、それでも売れなかったので、「それみたことか」と思ったという。しかしレコード会社移籍後に発表した「Romantique」1980以降はヨーロッパ路線とテクノサウンドを取り入れたことで、活路を見出してゆく。 背景について述べたので、シングル盤の話に戻ろう。1.「サマー・コネクション」は、アルバム版と参加ミュージシャンが以下の通り大きく異なっているため、「別テイク」というよりも「別バージョン」というほうが適切だろう。 シングル版 アルバム版 ギター 鈴木茂、松木恒秀 大村憲司、 同左 キーボード 坂本龍一 同左 ベース 田中章弘 後藤次利 ドラムス 村上秀一 Chris Parker パーカッション 斉藤ノブ 同左 注: シングル盤ジャケット裏面には参加ミュージシャンの表示はなく、上記の情報はWikiの記事による。 一番大きいのは、リズムセクションの違いで、特にドラムスの演奏スタイルの相違が、曲のグルーヴに決定的な影響を与えている、どっちが良い悪いという問題ではなく、ドラム奏者が違うだけで曲ってこんなに変わるんだと思わせる最高の見本だと思う。当時天下一のクロスオーバー・グループ、スタッフでスティーヴ・ガッドと一緒に叩いていたクリス・パーカー(彼らの来日時に捕まえて、参加交渉して実現したとのこと)に挑んだ村上さんも凄いね。ベースも後藤のうねるサウンドに対して田中は得意のチョッパーで対抗している。シングル版ではテンポを上げているのもポイント。 ギター奏者については、鉄壁のリズムとおかず入れを行う松木恒秀は同じであるが、リードギターの違いが顕著。シングル盤の鈴木はいつもの訥々とした感じでソロをとっているが、大村はよりクリアな音使いで迫っている。これは推測であるが、シングル版はアルバム版の出来上がりをチェックしたうえで、ラジオで流されるシングル盤としての受けを狙って、その後に急遽行われたものと思われる。 B面の「部屋」は、従来の彼女のスタイルを思わせるスローな曲であるが、それでも確かなグルーヴが底流に感じられ、スティーヴィー・ワンダーのスロー・バラードに相通じるものがある。彼女のお気に入りとのことであるが、「Sunshower」のコンセプトには合わない感があるので、シングル盤に収めたのだろう。 後年アルバムが再評価されるに伴い、別バージョンとして本シングルは中古市場で高値を呼ぶようになった。その後2007年の「Sunshower」の再発CDに両曲がボーナストラックとして収録され、さらに2015年のレコードストア・デイ限定盤として、ジャケットやレーベルのアートワークや中袋を忠実に再現したシングル盤が発売された。両者の相違は以下のとおり。 ① ジャケット表面 右上のレコード番号と価格表示 ② ジャケット裏面下の番号、クレジット、価格表示 ③ レーベル上のレコード番号、発売年表示 ④ 中袋裏面のバーコードの有無(オリジナル発売時はバーコードがなかった時代) 別テイク、別録音、セルフカバーが大好きな私にとって、宝物のような作品だ。 |

|

| 1981年 「Aventure」 (1981/5/21発売)の頃 | |

| ふたり / 愛に救われたい 大貫妙子 (1981) RCA | |

|

1. 愛に救われたい [作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之] シングルB面 大貫妙子: Vocal 清水信之: Keyboards 青山徹: Guitar 奈良敏博: Bass 島村英二: Drums 松下誠: Chorus 牧村憲一: Producer 宮田茂樹: Director 1981年1月21日発売 1. Ai Ni Sukuwaretai (I Want To Be Saved By Love) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Single B-Side |

| 1980年7月21日発売の「Romantique」と1981年5月21日発売の「Aventure」の合間に発売されたシングル。A面の「ふたり」は前者のアルバムから「Carnaval」に次ぐ2枚目のシングルカット。B面の「愛にすくわれたい」はアルバム未収録で、彼女らしくないメロディーと清水信之編曲によるラテン調のアレンジは、売れ線を狙った歌謡曲っぽい出来上がりになっている。当初はA面にするつもりで制作したが、自分らしくないと感じ、「地味で売れなくても、自分にそったものを出していったほうが良い」ということでB面に変更した経緯があるそうだ。なお本曲は2006年に紙ジャケット仕様による「Romantique」の限定版CD発売の際にボーナス・トラックとして収録された。 シングル盤には伴奏者のクレジットはなく、上記メンバーの情報はホームページのディスコグラフィーから収集した。いつもとは異なるメンバーになっているのが面白い。ギターの青山徹は、無名時代の浜田省吾と「愛奴」というバンドを組み、吉田拓郎のツアーバンドで演奏、その後スタジオミュージシャンになった人。ベースの奈良敏博は、サンハウスを経てシーナ&ロケッツのオリジナルメンバーになった人で、プロデューサーとしても活躍している。コーラスの松下誠は、スタジオ・ミュージシャンが結成したAORバンド、AB'sのメンバー(ギター、ボーカル)。 大貫さんのレコーディングのなかで、一番彼女らしくない曲。 [2024年3月作成] |

|

| 1983年 「Signifie」 (1983/10/21発売)の頃 | |

| 魔法を教えて 大貫妙子 (1983) FM放送音源 (未発表) | |

| |

1. 魔法を教えて [作詞 大貫妙子 作曲編曲 山下達郎] 大貫妙子: Vocal, Chorus 山下達郎: Guitar, Electric Piano, Tambourine, Mini Cymbal, Chorus 椎名和夫: Guitar, Chorus 野力奏一: Electric Piano, Piano 伊藤広規: Bass 青山純: Drums 佐藤康夫: Mixer 遠藤京子: Facilitator 録音: 1983年1月5日 NHKFM放送 「山下達郎のポップス講座」 1, Maho Wo Oshiete (Teach Me Magic) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Tatsuro Yamashita] by Taeko Onuki from NHK-FM Radio broadast "Pops Lecture Of Tatsuro Yamashita" on January 5, 1983 |

1983年1月1〜5日の5日間、NHK FMで放送された正月特別番組「山下達郎のポップス講座」の最終回1月5日は、大貫さんがゲストで登場し、「如何に曲を作るのか」をテーマに番組で実際に曲作りを実践した。その結果生まれたのが「魔法をおしえて」だ。 まず進行役の遠藤京子(番組の共同司会者)から場所がNHK放送センター602スタジオ、時間は午後5時過ぎと舞台状況が説明される。大貫さんと山下によるコンセプトの打ち合わせで、作詞家が大貫さん、作曲家が山下、歌い手が23歳の「ター坊」、そしてOL、サラリーマン、大学生など大人向けのニューミュージックと設定される。「このコンビでそんなにさ、ベストワンに入るシングルヒットなんて作れるわけはないよ」という山下の傑作なコメントの後で、「新人としては十分なデビュー」というターゲットが決まり、曲先で作業することになる。 山下がピアノの前に座り、時間的な制約により 2分位のコマーシャル用を作ると語る。ター坊の音域をチェックのうえ、「他の人が使わない音」でイントロの和音、リズムボックスを鳴らしてピアノでコードを弾きながらメロディーを決め、ワンコーラス、フック(サビ)、間奏、フックの繰り返しによる曲を約1時間で完成させる。放送はその過程を約10分に編集したもの。ある程度のアイデアは予め頭の中にあったと思うが、曲作りを1時間で仕上げるなんて凄い!最後にリズムボックスとピアノの伴奏で、山下が「ラララ...」とメロディーを歌い、大貫が「山下君らしい.....」とコメント。ここで遠藤が二人は芝の日音スタジオに移動したと述べ、山下のアルバム「For You」1982 から「Loveland, Island」をかける。 芝のスタジオにはミュージシャン、ミキサー、アシスタント等が待っていてカラオケの製作にかかる。時間は7時15分。山下が「ステージバンドを揃えた」と言い、メンバーを紹介する。彼らにコード譜が渡されてヘッドアレンジとリハーサルが始まる。その間大貫さんは別室に籠って詩作に専念。山下がバンドに指示を出し、1時間ほどで完成したテープをバックに山下がハミングで歌う。 続いて24チャンネルのマルチトラックを使ったオーバーダビング。間奏のピアノ、山下によるタンバリン、ミニ・シンバルそしてサビの部分のエレキピアノ(「本当はグロッケンを使いたかった」)を加える。これでバッキングトラックが完成。 大貫さんの歌詞が出来上がり、彼女による内容説明「なんであんなにときめいていたのに、3ヵ月位経つとだんだん醒めてくるの......魔法があったらね」。ボーカルのリハーサルが始まる。途中でとちっているのが可愛い。歌い方の調整・修正作業を経て、1時間でボーカルの録音を完了。最後に大貫さん、山下、ギタリストの椎名の3人によるバックコーラスの録音。 ミキサーの佐藤康夫が紹介され、24トラックのマルチを2チャンネルにおとすミックスダウン作業(所要時間40分)。作業イメージを示すため、ドラムスとベースのみ、リズムギターのみ、キーボード入り、もう1台のギター入りの音が紹介される。ここで、山下がリズムギターを弾いていたことがはっきりする。 大貫と山下による完成の挨拶。時間は午前2時。大貫が3時間、山下は1時間で書いたという。「君が僕の歌を歌ったのは珍しいよね。」、「11年ぶりくらい」、「なんでター坊に頼んだかっというと、人間知っていてあまり仕事はしていないけど、少しはしたことがあるから」、「(あまり仕事をしていると)ウンと言うとアーとわかって面白くないから」という会話が面白い。「突貫工事。今年の新人最有力候補のター坊による"魔法を教えて"です」の紹介で出来上がったトラックが流れる。ファースト・ヴァース、サビ、ピアノによる間奏、サビの2回繰り返しの構成による2分ちょっとの曲だ。本当に素晴らしい出来で、2分ちょっとで終わってしまうのが誠に勿体ない。最後に熊谷と山下による締めの言葉で45分間の番組が終わる。 大貫は「自分で使おうかな?」と言っていたが、その後公式発表されることはなく、山下のメロディーにアラン・オディ(1940-2013 山下の曲の英語詩を担当したアメリカの著名シンガー・アンド・ソングライター)が英語の歌詞をつけて、日米合作のサーフィンのドキュメンタリー映画「Big Wave」1984のテーマ曲「The Theme From Big Wave」に改作され、山下達郎名義のシングル盤が1984年5月25日、オリジナル・サウンドトラック盤が6月20日に発売された。曲調自体がビーチボーイズを想起させるものだったからね。 ということで、大貫さんの歌詞、ボーカルによる「魔法を教えて」は残念ながらお蔵入りになったが、インターネットの時代になってからファンが録音したエアーチェックがYouTubeで出回るようになり、幻の名曲という評価が確立した。後年山下はマスターテープは存在しないと語っており、既にこれだけ出回っていることを考慮すると、将来正式に発売される見込みは薄いと思われる。大貫さんが過去の提供曲のセルフカバー・アルバムを作って、そこに入れてくれたらいいのにね。 「魔法を教えて」は、2020年代になって若手アーティストの正式録音による複数のカバーが出ることで再評価されている。そしてそれらのリリースを両人が許可したということは、彼らがこの曲の価値を認めているという証だと思う。 聴いたことのない人は、すぐにYouTubeで検索すべし。一生の宝物になるよ! [2024年5月作成] |

|

| Classics 大貫妙子 (1985) Dear Heart (RVC) | |

|

1. みずうみ [作詞 山川啓介 作曲 エドヴァルド・グリーグ 編曲 乾裕樹] 1983 CD5曲目 大貫妙子 : Vocal 乾裕樹 : Piano, Arranger 清水信之 : Synthesizer グリーグ作曲「ペール・ギュント組曲 第2番」、「ソルヴェイグの歌」1892年から NHK「みんなのうた」 1983年6〜7月 初回放送 LP 「Classics」ベスト・アルバム 1985年9月発売 CD 「Classics」ベスト・アルバム1985年10月発売 1. Mizuumi (Lake) [Words: Keisuke Yamakawa, Music: Edvard Grieg, Arr: Hiroki Inui] CD5 From "Peer Gynt" Suite No.2 "Solveig's Song" 1892 by Edvard Grieg From "Classics"Best Album Of Taeko Onuki, September,1978 (LP), October,1978 (CD) |

「みずうみ」は、NHKテレビの「みんなのうた」で 1983年6〜7月に放送され、1985年に発売された大貫妙子RVCレーベル時代(「Romantique」1978 から「Signifie」1983まで)のベスト盤「Classics」に収録された。裏面の曲目表示には、この曲につき「From Signifie Cassette」と書かれており、当時発売された同アルバムのカセット・テープ版にボーナス・トラックとして収められたいたものと思われる。まず1985年9月にLPレコードで、すぐ後の10月にCDで発売された。当時はレコードからCDの転換期にあたり、私はCDを選んで購入したが、当時で3,500円というとんでもない値段がついていた。他の曲が収められているオリジナルのアルバムは全部持っていたので、この曲だけのために大金をはたいたことになる。トホホ........ この曲は、ノルウェーのクラシック音楽の作曲家エドヴァルド・グリーグ (1843-1907)の「ペール・ギュント組曲 第2番」のなかの「ソルヴェイグの歌」1892が原曲。「ペール・ギュント」はヘンリック・イプセンの劇詩にグリーグが曲を付けた戯曲(1867年)が元で、そこではノルウェー語の歌詞がついていたが、後の1892年に歌詞のない組曲に編曲されたもの。組曲「ペール・ギュント」はノルウェーの民族音楽を取り入れた名作で、特に第1組曲冒頭の「朝」が名高く、そのメロディーは誰もが知っているはず。 グリーグ作曲のメロディーに、作詞家の山川啓介が原曲とは異なる内容の日本語の歌詞をつけ、乾裕樹が編曲したもので、二人は歌謡曲の仕事以外に、子供向けの音楽を多く作っていることから本作で起用されたものと思われる。リズム・セクションのないオーケストラによる伴奏で、大貫さんの仕事仲間である清水信之がシンセサイザーで参加しているというが、目立たない。静謐で透明感のあるメロディー、伴奏に硬質な感じの大貫さんの歌声がとても似合っている。 なお本曲は、2008年に再発された大貫妙子のアルバム「Signife」1983にボーナス・トラックとして収録された。 |

|

| We Wish You A Merry Christmas Various Artists (1983) YEN (ALFA) | |

|

1. 祈り [作詞作曲コーラスアレンジ 大貫妙子 編曲 細野晴臣] B面2曲目 大貫妙子: Vocal, Chorus 細野晴臣: Prophet 5, DX7, Chorus 清水信之: DX7 高橋幸宏、高橋信之: Producer 1983年12月25日発売 1. Inori (Prayer) [Words, Music & Chorus Arr: Taeko Onuki, Arr: Haruomi Hosono] B-2 from "We Wish You A Merry Christmas" by Various Artists, December 25, 1983 |

細野晴臣と高橋幸宏がアルファ・レコード内に設立したYENレーベルは、1982年から3年間の間に8枚のアルバムと1枚のシングルを発表、その中には細野の「フィルハーモニー」、高橋の「ボク、大丈夫」、ゲルニカの「改造への躍動」が含まれる。「We Wish You A Merry Chirstmas」は同レーベルが制作したクリスマス・アルバムで、高橋幸宏と兄の信之がプロデューサー。「クリスマス・アルバム」のわりにはひんやり・しっとり系の曲が少なく、当時流行のシンセサイザーを取り入れることで型破りなアルバムになっている。 その中で大貫さんの1.「祈り」は一番クリスマスっぽい曲。彼女の聖歌を思わせるアカペラ・コーラスから始まり、シンセサイザーのバックでしっとりとした雰囲気で歌われる。歌詞もメロディーも硬質でひんやりとした感触の曲だ。 その他の曲について。「25 Dec. 1983」細野晴臣(作曲編曲 細野晴臣)A面1曲目 はアルバムの序曲。「銀紙の星飾り」ムーンライダーズ (作詞 高橋修 作曲 鈴木慶一 編曲 ムーンライダーズ)A面2曲目は、ファンタスティックな歌詞に対して彼ららしいクリスマスのイメージの逆をゆく、おもちゃ箱をひっくり返したような意外サウンド。「Bell Triestese 妙なる悲しみ」越美晴(作詞作曲 越美晴 編曲 細野晴臣)A面3曲目は、静謐な歌詞・メロディー・歌唱とテクノサウンドのアンバランスが持ち味の曲。 「Prelude et Coral」上野耕路(作曲 上野耕路)A面3曲目、「White And White」立花ハジメ (作曲 立花ハジメ 編曲 ロビン。トンプソン)B面4曲目 はYENレーベル・アーティストによるインストルメンタル。「降誕祭」戸川純(作詞 国元俊宏 作曲 トラディショナル 編曲 戸川純)A面5曲目は讃美歌を編曲したものであるが、女性ボーカルにどこかワールドミュージック的な香りが漂う。 「Ca jour la.........」ビエール・バルー (作詞 ピエール・バルー 作曲 加藤和彦 編曲 清水信之)B面1曲目は「あの日」という意味のタイトルのフランス語歌詞(歌詞カードに訳が載っている)によるボサノバで、これはとても歌詞・メロディー・演奏・歌唱全てにおいて素晴らしい曲!「ほこりだらけのクリスマス・ツリー」伊藤銀次(作詞作曲編曲 伊藤銀次)B面3曲目は本アルバムの中では最も印象に残る曲で、ポップなサウンドとしっとり感の両立が何とも言えない。「隠れた名曲」といってもいいくらいだ。「ドアを開ければ...」高橋幸宏(作詞作曲編曲 高橋幸宏)B面5曲目は彼にしてはまあまあの出来かな?いままでにないクリスマス・アルバムを狙った意図はわかるし、当時最先端の音楽だったことは確かだが、ただし40年経った今アルバム全体を聴くと、個別ではいい曲はあるものの、全体的には1980年代という過去の音楽に聞こえてしまうのは致し方がないか? 大貫さんの作品群のなかでは小品に分類されるこじんまりとした曲。 [2024年8月作成] |

|

| 1984年 「カイエ」 (1984/6/5発売)の頃 | |

| チェルシーの唄 Varisou Artists (2005) テイチク | |

|

1. チェルシーの唄 [作詞 安井かずみ 作曲編曲 小林亜星] 1984 CD 8曲目 大貫妙子 : Vocal 明治製菓 チェルシー CMソング 1984年 CDは2005年5月25日発売 1. Chelsea No Uta (Song Of Chelsea) [Words: Kazumi Yasui, Music: Asei Kobayashi] CD-8 CM Song of Meiji Candy 1984, CD Issued May 25, 2005 |

| 明治製菓のチェルシーは1971年に発売された英国風キャンディーで、ロンドンのチェルシー地区が名前の由来。ヒット商品となって現在もいろいろなフレーバーで販売されている。CMソングを手掛けたのが、安井かずみ(1939-1995)

と小林亜星(1932-2021) のコンビ。小林は作曲家としてCMソング、アニメ・特撮ソングで数多くの作品を残したが、俳優としても「寺内貫太郎一家」1975など太った親父の役を演じた。彼が作ったCMソングで頭の中に残っているものはたくさんあるが、その中で「チェルシーの唄」は筆頭にあがる存在。初代は1971年のシモンズだったが、あまりに曲が良すぎたため、その後も歌い手を替えて、その人に合うアレンジを施すという

「手を変え品を変え」作戦で、30年以上同じ曲を使い続けた。それらは2005年テイチクから発売されたCD「チェルシーの唄」でまとめて聴くことができるようになった。CMソングの場合

15秒・30秒・45秒・60秒という短いものが普通であるが、ここでは演奏時間が2分を超えるものが大半という異例の制作になっている。単なるCMソングでなく、ひとつの楽曲としてとらえていたからだろう。 大貫さんは1984年に登場。彼女のアルバム「カイエ」の頃で、テクノっぽい電子音楽とクラシカルなサウンドが並存するスタイルの時期にあたる。そのためか、少し変則的なリズムと弦楽器とシンセサイザーの混成によるアレンジに大貫さんの爽やかな歌声が乗るという、かなり特異な出来上がりとなっている。 他のバージョンでは、初代のシモンズ1971年の瑞々しさが最高。ガロが1972年に演っていたのは初めて知った。その他は南沙織1978、サーカス1979、八神純子1981、あみん1982、アグネス・チャン1985、シーナ(シーナ&ロケッツ)1994、Puffy1997、Chemistry 2003 などの著名なシンガーや、クラシックやセッション・シンガーを起用したものもあって内容は多彩。亜星氏が歌い手を見て楽しみながら編曲している様が目に浮かぶようだ。 なおこのCMソングは、2011年に発売された大貫さんのCMソング集「Taeko Onuki Works 1983-2011 CM/TV Music Collection」には含まれていない。 [2024年3月作成] [2024年3月追記] 3月4日のニュースによると、チェルシー全商品は2024年3月で販売終了になるとのこと。市場環境や顧客ニーズの変化により販売規模が低迷し、収益性が悪化したためとのことですが、残念ですね....... 1991年のハイ・ファイ・セットは、権利の関係からCDには収録されませんでした。当時ファンクラブあてに配布されたカセットテープがあるそうです。 |

|

| 1985年 「copine」 (1985/6/21発売)の頃 | |

| 森のクリスマス/天使のオルゴール 大貫妙子 (1985) MIDI | |

|

1. 森のクリスマス [作詞作曲 大貫妙子 編曲 門倉聡] シングルA面 2. 天使のオルゴール [作曲 大貫妙子 編曲 上野耕路] シングルB面 (Instrumental) 大貫妙子: Vocal (1), Back Vocal (1) 門倉聡: Keyboards (1), Vibraphone (1) 上野耕路: Keyboards (2) 川村正明: Oboe (1) 槙本吉雄: Flute (1) 中西俊博Group: Strings (1) 写真上: 丸井札幌マルサ 「Merry Fantasia Malsa」キャンペーン配布盤(非売品)1985年 写真中: CD盤 「Comin' Soon」 1986年 写真下: 「Winter Tales 2」 Various Artists 1992年 1. Mori No Christmas (Christmas In The Forest) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Kadokura] Single A-Side 2. Tenshi No Orugoru (The Music Box Of The Angel) [Music: Taeko Onuki, Arr: Koji Ueno] Single B-Side (Instrumental) by Taeko Onuki from the single "Mori No Christmas" for the campaign of Marui Sapporo Malsa 1985 (not for sale) |

| 北海道札幌にあった商業施設「丸井札幌マルサ」の1985年クリスマス・キャンペーン「メリー・ファンタジア・マルサ」で配布された非売品シングル盤。丸井札幌マルサは北海道のデパート「丸井今井」が運営・管理していた商業施設で1974年開館、その後2007年の「丸井今井大通別館」への屋号変更を経て2014年に閉館した。なお首都圏に店舗を構える丸井グループ(○I〇I)とは無関係。 1.「森のクリスマス」は大貫さんの多重録音による宗教音楽的なアカペラ・コーラスから始まり、鈴の音のリズムとピアノ、ストリングス、管楽器などのアコースティックな伴奏に乗せて歌われるクリスマス・ソング。ひんやりとしたムードの中、透明感溢れる演奏とボーカルが素晴らしい。 本盤は非売品として配布されたが、1年後の1986年に発売された大貫さんのアルバム「Comin' Soon」のCD盤に収録された(同時発売のレコード盤には未収録。当時はCDとLPが同時発売される場合、前者の販売促進のため「CDのみ収録」というケースが結構あった)。また1992年に発売されたMIDIのコンピレーション・アルバム「Winter Tales 2」にも収められた。 2.「天使のオルゴール」は大貫さん作曲のインストルメンタルで、編曲者の上野耕路がオルゴールのような音がする(恐らく)シンセサイザーを弾いている。大貫さんの曲で同タイトルは本盤だけなので、未LP化・未CD化のレアトラックのようにみえるが、この曲のメロディーは、大貫さんが羽仁未央の映像作品「アフリカ動物パズル」1987のために書いたサウンドトラックのメインテーマとして使用され、その中の「カメレオン」という曲は本曲と全く同一の録音となっている。したがって同曲は「アフリカ動物パズル」のサントラ盤で聴くことができる。 当該シングル盤は中古市場で出回っているが、A面・B面ともにCDで入手可能。 [2024年7月作成] |

|

| 1986年 「Comin' Soon」 (1986/3/21発売)の頃 | |

| ひとり暮らしの妖精たち/コパンとコピーヌ 大貫妙子 (1986) MIDI | |

|

1. ひとり暮らしの妖精たち [作詞 大貫妙子 作曲 坂本龍一 編曲 坂本龍一、鈴木さえ子]シングルA面 2. コパンとコピーヌ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 門倉聡] シングルB面 写真上から シングル 1986年11月21日発売 「Pure Drops」 1991年6月21日発売 「ミディ・シングルス3」 1992年3月21日発売 テレビドラマ「インタビュアー・冴子〜もどらない旅へ〜」エンドクレジット 1986年11月14日放送 ファミリーマート X'masバージョン CM 1986年 1. Hitorigurashi No Yosei Tachi (Fairies Living Alone) [Words: Taeko Onuki, Music: Ryuichi Sakamoto, Arr: Ryuichi, Sakamoto, Saeko Suzuki] Single A-Side 2. Copain Et Copine [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Kadokura] Single B-Side |

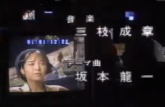

大貫妙子13枚目のシングルで、両面ともオリジナル・アルバム未収録曲。 A面「ひとり暮らしの妖精たち」は、1986年の日本テレビ系ドラマ セゾンスペシャル 「インタビュアー・冴子〜もどらない旅へ〜」の主題歌。この単発ドラマは 監督 恩地日出夫、脚本 石川森一 出演 桃井かおり(当時35歳)、真田広之(当時26歳 若い!)、中田喜子(当時32歳)他で制作され、1986年11月14日(金)21:00〜22:51に放送された。「テレビドラマデータベース」というサイトに当該ドラマの記事があり、番組プロデューサーらしき人による投稿に坂本龍一が音楽を担当した経緯が述べられていて、とても面白い内容なので一読をお勧めする。編曲者が坂本単独でないのは珍しいが、それは彼が作業の途中で都合により急遽海外へ行くことになり、仕上げを鈴木さえ子に託したためだそうだ。 画質が悪かったけどドラマを視聴することができた。現在のジェットコースターのような急展開ではなく、時がゆったりと流れてゆくような進行は、いかにも40年前の作風だ。若き日の初恋の相手との再会の模様をインタビューする番組で担当の冴子は、テレビ局の都合で急遽1週間で番組を制作する命令を受ける。あわてて作った企画は再会相手が既に亡くなっていたが、冴子はそれを隠してインタビューを強行する。しかし撮影後にやらせが発覚して番組が没になったため、その代替として自分の故郷へ撮影に赴き、封印した過去である自分の初恋に対峙することになるというストーリーで、音楽担当の三枝成章が随所で当曲のメロディーを使用した他、大貫さんの唄は喫茶店のシーンで少しと、エンディング・クレジットで流れる。 ドラマを観て受けたインパクトがあまりに強烈だったため、その後改めて本曲を聴き直したら、これまでとは全く異なる印象となった。坂本のメロディーと大貫さんの歌詞の重み・深みがひしひしと感じられ、この曲の凄さがよく分かるようになったのだ。なお本曲は同年のファミリーマートのクリスマス・シーズンCMにも使用された。単発のドラマの主題曲だけではあまりにもったいない出来だったので、同じ西武系のファミマのCMに使い回されたものと思われる。なお本曲はオリジナル・アルバム未収録で、1991年6月発売のベストアルバム「Pure Drops」、および2011年の「ゴールデン☆ベスト」に収録された。 B面「コパンとコピーヌ」はテレビ朝日系の情報番組「テーマはおんな」のテーマ曲として使用された。この番組は1986年10月30日〜12月15日までで、1月6日〜3月26日までは旅番組に変更されて「テーマはおんな 旅情編」として放送された。ちなみにタイトルはフランス語で「お友達」、「仲間」の意味で、コパンは男性名詞、コピーヌは女性名詞。 こちらもオリジナル・アルバム未収録で、ミディ所属アーティストが出したシングル盤を集めたコンピレーション・アルバム「Midi Singles3」1992年に収められたのみとなり、大変美しく素晴らしい出来であるがレアな曲となっている。 [2024年12月作成] |

|

| NHKみんなのうた コロは屋根のうえ 大貫妙子 (1986) MIDI | |

|

1. コロは屋根のうえ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 乾裕樹] NHKテレビ「みんなのうた」 大貫妙子: Vocal 1986年12月初回放送 写真上: 放送で使用されたアニメーション(岡本忠成 作) 写真下: Pure Drops 1991年6月21日発売 1. Koro Wa Yane No Ue (Koro's On The Roof) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Hiroki Inui] by Taeko Onuki from NHK TV "NHK Mina No Uta" (NHK Everybody's Songs), first broadcast on December 1986 |

| 「コロは屋根のうえ」は、「みずうみ」1983、「メトロポリタン美術館」1984に続く大貫さん三作目の「NHKみんなのうた」で、初回放送は1986年12月〜1987年1月。作画担当の岡本忠成(1932-1990)は日本アニメーションの草分けの一人で、「メトロポリタン美術館」の人形アニメーションも彼が演出したものだった。 子供向けの歌でありながら、大人も楽しめるファンタスティックな歌詞とメロディーを持った曲だ。乾裕樹によるクラシカルなアレンジも良い。大貫さんが歌ったオリジナル録音は、1991年6月に発売されたベスト・アルバム「Pure Drops」に収められた。 同曲のカバーは以下のとおり。 1. 忍足敦子「NHKみんなのうた コロは屋根のうえ」 1986 Ponny Canyon 2. 橋本潮 「NHKみんなのうた ベスト30」 1987 日本コロンビア 3. Marasica 「音のブーケ 大貫妙子カヴァー集」 2008 MIDI Creative [2024年12月作成] |

|

| 1987年 「A Slice Of Life」 (1987/10/5発売)の頃 | |

| 恋人たちの時刻 / 裸足のロンサム・カウボーイ 大貫妙子 (1987) Dear Heart (MIDI) | |

|

1. 恋人たちの時刻 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 加藤和彦 清水靖晃] シングルA面 大貫妙子: Vocal 清水靖晃: Tenor Sax 写真上: シングル表紙 1987年2月11日発売 写真中: 反対側の表紙 写真下: 映画チラシ 1. Koibito Tachi No Jikoku (The Time For Lovers) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Kazuhiko Kato, Yasuaki Shimizu] Single A-Side by Taeko Onuki on Febuary 11, 1987 |

| 映画「恋人達の時刻」(1987年3月11日公開)は角川春樹事務所が制作した映画で、主演は野村宏伸(1965- )と河合美智子(1968- )。野村は1984年に映画デビューし、1986年の「キャバレー」で主役に抜擢され、本作以降はテレビドラマ「びんびん」シリーズで人気絶頂期となり、1985年〜1990年の間は歌手としても活躍した。河合は1983年「ションベンライダー」でデビューし、本作の後1996年のNHK連続テレビ小説「ふたりっ子」の演歌歌手役が当たり、その後は同番組の役名「オーロラ輝子」での歌手活動も行うようになった人。本稿作成のために映画を観たが、寺久保友哉(1937-1999)の短編小説「翳の女」を原作とした北海道を舞台とした若い男女の話で、欧州映画風のアンニュイな雰囲気が漂い、登場人物や性的場面の描写などに1980年代〜1990年代の時代の色が出た作品だった。 音楽担当は久石譲で、最後のエンド・クレジットに大貫さんが歌う1.「恋人達の時刻」が流れた。ヨーロッパ風サウンドを得意とする加藤和彦と清水靖晃が編曲を担当している。男女の別れを歌う内容と耽美的なムードが映画にマッチしている。本曲は同年10月に発売された大貫さんのアルバム「A Slice Of Life」に収められたが、本シングル盤と録音が異なっている。シングルはイントロにオーボエが入るが、アルバム版はピアノのみのイントロ。間奏における清水のサックスソロが異なっていて、両者ともジャズ・プレイヤーの面目躍如の素晴らしさだ。そしてシングル盤は歌が終わった後にさらっと終わるのに対し、アルバムはエンディングで再びサックスソロが入り、そのため演奏時間が15秒ほど長くなっている。 なおB面の「裸足のロンサム・カウボーイ」(作詞作曲 大貫妙子 編曲 大村憲司)は、大貫さんのサウンド・トラック・アルバム「アフリカ動物パズル」1985収録と同じ録音。 ちなみに映画のプロモーションのために、大貫さんと野村がラジオ出演した音源が残っており、その後彼女は1989年の野村のアルバム「Heartbreakをくれないか」に曲を提供しているが、本作がそのきっかけになったようだ。 ヨーロッパ風のサウンドがとても心地よい曲で、シングルとアルバムの別録音を比較する楽しみもある一曲。 [2025年1月作成] |

|

| 1988年 「Purissima」 (1988/9/21発売)の頃 | |

| Winter Tales Various Artists (1988) MIDI | |

|

1. Starry Night For You [作詞作曲 大貫妙子 編曲 小林武史] 2曲目 大貫妙子: Vocal, Back Vocal Linda Taylor, Andrew Caine: Back Vocal 小林武史: Keyboards 迫田到: Synthesizer Operator 佐橋佳幸: Electric Guitar 朝川朋之: Harp 宮田茂樹: Producer 1988年11月21日発売 1. Starry Night For You [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 2nd Track by Taeko Onuki from the album "Winter Tales" (Various Artists) on Novemebr 21, 1988 |

| 宮田茂樹率いるMidiが所属アーティストと海外人脈を駆使して作り上げたクリスマス・コンピレーション・アルバム。クリスマスの音楽というと厳かでスローというイメージがあるが、ポップな曲もたくさん入っている。 大貫さんの「Starry Night For You」はアルバムの中で最もクリスマスらしい曲で、硬質で透き通ったイメージが聴き終わった後も余韻として心に長く残る。アレンジを担当した小林武史とは初顔合わせで、この後シングル「家族輪舞曲」1989、アルバム「New Moon」1990 とコラボが続く。コーラスを担当した二人はイギリス人のセッション・シンガーで、当時イギリスに移住していたEPOの作品(アルバム「Freestyle」1988など)に参加している。浅川朋之は大貫さんのシングル「美しい人よ」1994で編曲担当と美しいハープを弾いていた人だ。なお本曲は1991年に発売されたベスト・アルバム「Pure Drops」に収められた。 他の曲について。 1. 白い街 青い影 [作詞作曲 EPO 編曲 Danny Schogger] EPO 2. Starry Night For You 3. Silent Voice [作詞作曲編曲 小林武史] 小林武史 4. Moco Menino [作詞 Helio Suarez, 作曲編曲 Joao Donato] Lisa 5. Melodie [オリジナル歌詞 Patricia Maessens フランス語翻訳 Claude Maurane 作曲 Evert Verhees] Maurane 6. I Wish It Could Be Christmas Everyday In The U.K. [作詞作曲 鈴木さえ子 編曲 Andy Partridge] 鈴木さえ子 7. Wish A Merry Chirstmas [作詞作曲 James Warren, Phil Harrison] The Korgis 8. Merry Chirstmas Mr. Lawrence [作曲編曲 坂本龍一] 坂本龍一 9. 冬のゆううつ [作詞作曲編曲 窪田晴男] 窪田晴男 10. Disney Boy [作詞 尾上文 作曲 今井忍] ボーイ・ミーツ・ガール 11. D'Ailleurs [作詞作曲 B. Fontaine, A. Belkacem 編曲 J.P.Ryhiel] Brigitte Fontaine 12. おおきいあい [作詞 矢野顕子 作曲 矢野顕子、久保田晴男] 矢野顕子 13. 冬のホテル〜'70s ニュー・ミューッジック編〜 [作詞作曲 清水ミチコ 編曲 渡辺蕗子] 清水ミチコ 1.「白い街 青い影」はイギリスのミュージシャンによる伴奏で「Starry Night For You」の二人がバックで歌っている。明記されていないがイギリス録音と思われる。きりっとした感じのポップソングで、シングルとして発売された。3.「Silent Voice」はその後アレンジヤー、作曲家として大成する小林武史が歌っていて、そのしっとり感が大貫さんに続く曲としてぴったりで、とてもいい感じ。ポルトガル語の4.「Moco Menino」を歌うLisaは、1年後の1989年10月に同じレーベルMIDIでアルバムデビューする小野リサだ。従って本曲が彼女の初録音ということになる。 5.「Melodie」を歌うMaurane(1960-2018)はベルギーのフランス語圏の歌手で、オリジナルの歌詞を書いたパトリシア・マエサンは同国でドイツ語圏の歌手。バック・ミュージシャンからフランス録音と推測される。 6.「I Wish It Could Be Christmas Everyday In The U.K.」は元気一杯のポップスで、編曲と演奏担当のアンディ・パートリッジは鈴木さえ子の才能を高く評価していた人だ。当時旦那だった鈴木慶一がバックボーカルで参加している。7.「Wish A Merry Chirstmas」をうたうザ・コーギスは「Everybody's Got To Learn Sometime」1980 全英5位・全米18位のヒットで知られるポップグループ。8. 「Merry Chirstmas Mr. Lawrence」は本アルバムのハイライト。名作映画「戦場のメリークリスマス」1983のサウンドトラックとは異なり、ここでは坂本のピアノソロによる演奏で、冷たい冬の空気のなかで聴いていると心が澄み渡ってゆく。同曲のソロ・ピアノはその後何度も録音されるが、本アルバムのものが最初となる。9.「冬のゆううつ」はかなりソリッドな曲。窪田晴男は坂本龍一、矢野顕子やEPOのバックをやっていた人。これもイギリス録音でグラハム・エドワーズのベースのグルーヴが凄い。 10.「Disney Boy」のボーイ・ミーツ・ガールは尾上文の朗読と元アーリータイムス・ストリング・バンドの今井忍の音楽によるユニットで、本アルバムと同じ年にセルフタイトルのアルバムをMIDIから出している。活き活きとした詩と朗読、そしてそれを引き立てる控え目な音楽が魅力的。11.「D'Ailleurs」は「そういえば」の意味で、歌うブリジッド・フォンテーヌはフランスの歌手。シャンソンをベースに様々な音楽を取り込んで独自の音楽を創った人だそうで、これもフランス録音。12.「おおきいあい」は 9.の窪田晴男と矢野の共作で、切れ味の良い曲。最後の13.「冬のホテル〜'70s ニュー・ミューッジック編〜」は物真似タレントの清水ミチコが松任谷由美になりきって、それ風に歌う珍品。歌唱のみならず彼女が作詞作曲した曲そのものがユーミン風であるところが傑作。 日本とヨーロッパ、しみじみスローとソリッドなポップなど、いろいろ詰まった面白さ一杯のクリスマス・アルバムだ。 [2024年12月作成] |

|

| Poesia Purrissima Tour Pamphlet (朗読) 大貫妙子 (1988) MIDI | |

|

1. 上海 斯くして吾が哀楽の都、緑なり [詩 大貫妙子 曲 フェビアン・レザ・パネ] 大貫妙子: 朗読 フェビアン・レザ・パネ: Piano 宮田茂樹: Producer 1988年大貫妙子アコースティック・コンサート「Poesia Purissima」パンフレット 写真上: ボックス表紙 写真下: 詩を掲載したカード 1. Shanghai Kakushite Waga Airaku No Miyako, Midori Nari (Shanghai, Thus The City Of Joy And Sorrow, Is Green) [Poem: Taeko Onuki, Music: Febian Reza Pane] Recitation |

| 大貫妙子のアコースティック・コンサートは1987年が最初で、その模様は別途スタジオ録音されたCD「Pure Acoustic」として、当時は通信販売やコンサート会場でのみ購入可能だった(後の1996年に別の録音をボーナストラックに加えて再発された)。大好評を受けて、その後毎年続く彼女のライフワークになってゆくが、2年目の1988年はコンサートの他に8月26日のNHKテレビ番組「サマーナイトミュージック」で同じ編成による演奏が放送された(その映像はYouTubeで観ることができたが、2017年のボックスセット「Parallel

World」のDVDに収められることで正式発売となった)。 その1988年のコンサートツアー「Poesia Purissima」(同年9月21日に販売されたアルバム「Purrissima」にリンクしたタイトル)で販売されたパンフレットに大貫さん朗読による8cmミニCDが付いていた。長方形のボックスの中には、① コンサートのミュージシャン、演奏曲目、スタッフが記された公演パンフレット ② CD (Dear HeartのトレードマークとMIDIの表示入り) ③ 詞のカード が入っていた。クラシック音楽公演のパンフレットのようで(ロックやフォークの場合は事前に曲目を明かさないからね.....)、優雅で格式の高い優雅な作りになっている。 1.「上海 斯くして吾が哀楽の都、緑なり」は、コンサートでピアノを弾いたフェビアン・レザ・パネの伴奏で大貫さんが自作の詩を朗読したもの。 13分弱の時間は3つのパートに別れ、各異なる伴奏がついている。大貫さんの詞は大正・昭和初期の頃のような文語調のものや、もっとくだけた感じではあるがノスタルジックな言葉使いのものもある。大貫さんの作品はアメリカ、ヨーロッパを感じさせる作品が多く、上海・中国との接点があるものは見当たらず、本作品や彼女の旅行など中国についての資料がインターネット上に見つからなかったので、背景については不明。同国を感じさせる言葉が随所に散りばめられていて、彼女がこんな詩を書けるなんて驚きだね。 滔々と流れるような、またはジャズのように軽快なピアノをバックに格調高い詩が朗読される。静かな語り口、魅力的な声色は聴きもの。 [2025年4月作成] |

|

| 1989年 「Purissima」 (1988/9/21発売)、「New Moon」 (1990/6/21) の頃 | |

| 家族輪舞曲 / Absence 大貫妙子 (1989) MIDI | |

|

1. 家族輪舞曲 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 小林武史] シングル 2. Absence [作詞作曲 大貫妙子 編曲 小林武史] シングル・カップリング 大貫妙子: Vocal, Back Vocal 小林武史: Keyboards 小倉博和: Guitar (1) 角谷仁宣: Computer Programming (1) 1989年11月21日発売 写真上: 8cmミニCD 写真下: プロモーション用非売品シングル・レコード (1のみ) 1. Kazoku Rondo (Family Rondo Dance) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] Single 2. Absence [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] Single (Coupling) by Taeko Onuki from the single "Kazoku Rondo / Absence" on Novmber 21, 1989 |

| 「家族輪舞曲」は少女の頃モデルでCMにも出演した椎名桜子(1966- )が1988年に発表した小説で、翌1989年に本人の監督により映画化された。女子高生を主人公をめぐる離婚した両親、妹、彼氏などの複雑な人間関係を描いたもので、小説はかなりの話題になったが、映画はそれほど売れなかったそうだ。本曲はその主題歌で8cmミニCDでシングル発売されたが、それとは別にプロモーション用として配布された非売品シングル・レコードもある。その表紙に書かれた宣伝文句は以下のとおり。 現在CM、雑誌その他で話題の女子大生作家、椎名桜子の処女作・初監督作品 大貫妙子、久々のシングルは、 11月中旬より、東映映画系ロードショー公開予定の映画「家族輪舞曲」の主題歌。 昨年、アルバム「プリッシマ」で独自のアコースティック・サウンドを 確立した彼女が、軽快なポップ・チューンで贈る今年のベスト・ウィンターソングです。 1. 「家族輪舞曲」は多感な女性の心情を描写したもので、大貫さんが得意とする抽象的な表現によるラブソング。小林武史のアレンジとあって、サウンド的には同年のアルバム「New Moon」とほぼ同じ。その耽美的な雰囲気はひんやりとした感触の歌詞にマッチしている。カップリングの2.「Absence」も同じ雰囲気の曲で、小林のキーボードのみの伴奏ということもあり地味な感じに仕上がっている。 1. 「家族輪舞曲」は1991年発売のコンピレーション・アルバム「Pure Drops」に、2.「Absence」は2014年発売のアルバム「New Moon」再発盤のボーナストラックとして各収録された。 [2025年4月作成] |

|

| まっすぐのうた 大貫妙子 (1989) MIDI | |

|

1. まっすぐのうた [作詞 谷川俊太郎 作曲 大貫妙子 編曲 門倉聡] シングル 大貫妙子: Vocal 写真上: シングル MIDI 1989年配布(非売品) 写真中: Pure Drops MIDI 1991年6月21日発売 写真下: 谷川俊太郎詩集「魂のいちばんおいしいところ」 サンリオ出版 1990年12月20日発行 1. Massugu No Uta (Straight Song) [Words: Shuntaro Tanigawa, Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Kadokura] by Taeko Onuki from the single (not for sale) of the commercial song of Kawasaki Steel Corporation on 1989 |

谷川俊太郎さんは、2024年11月にお亡くなりになりました(享年92)。ご冥福をお祈りいたします。 川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)は、1950年に川崎重工業から独立して発足し、2003年に日本鋼管と事業統合して現在の名前になった高炉メーカー(鉄鉱石を熱して鉄を取り出すための溶鉱炉を持つ製鉄所)だ。同社は当時「まっすぐ」を企業テーマとしていて、それに基づく企業CMソングとして制作されたが、本曲がどのように使用されたかがわかる資料はインターネットでは見つからなかった。 谷川俊太郎による詞は1990年サンリオ出版が出した詩集「魂のいちばんおいしいところ」に「まっすぐ」というタイトルで収められている。時期関係から、おそらく会社の依頼により作ったのではないかと推測される。彼独特のシンプルでストレートな言葉使いが味わい深く、大貫さんもそれを生かしたメロディーを付けている。本曲は当初、非売品の8cmCDで関係者に配布され、その後ベストアルバム「Pure Drops」1991に収められた際に編曲者(門倉聡)が明記された。 なお8cmCDには本曲の他に、谷川本人の朗読による「まっすぐ」を含む詞3篇が収められている。「心」は同じ本の「まっすぐ」の次にあり、そこでは「ころころ」という名前になっている。「夢」については、彼による同じ名前の有名な詩があるが、それとは別のもので、出処を調べたがわからなかった。 谷川俊太郎の詩に大貫さんが曲を付けた作品。 [2025年1月作成] |

|

| Leaving Home 〜 Best Live Tracks II 大村憲司 (2003) Victor Entertainment | |

|

5. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子] 5曲目 大貫妙子: Vocal 大村憲司: Guitar 小林武史: Keyboards 録音: 1989年7月7日 名古屋クラブ・クアトロ 「Bandle Night」 写真上: Leaving Home 〜 Best Live Tracks II (2003年11月21日発売 本曲収録) 写真下: Left Handed Woman 〜 Best Live Tracks I (2003年11月21日発売) 5. Totsuzen No Okurimono (Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki] 5th track by Kenji Omura from the album "Leaving Home Best Live Tracks II" on November 21, 2003 |

1998年11月に49歳の若さで亡くなった大村憲司は不世出のギタリストだった。神戸出身で大学生の時に「赤い鳥」に加入。そこで村上秀一と楽屋のセッションで腕を磨き、脱退後様々なバンド活動やセッション・ミュージシャンとして活躍。1980年代はエレクトロ・ポップの時流にも乗って編曲家としても活躍した。早くに亡くなったことが大変惜しまれる人で、死後に発売されたライブ音源から、そのプレイのもの凄さを偲ぶことができる。 「Leaving Home」、「Left Handed Woman」はそれらの中でも最も早く出たもので、前者「II」、後者が「I」として色違いの表紙デザインで2枚同時に発売された。「Leaving Home」は1989年5月から亡くなる5ヵ月前の1998年6月までのライブ演奏が収められている。「Left Handed Woman」に比べて比較的さらっとした感じの曲で、歌心溢れるプレイが収められているようだ。 5. 「突然の贈りもの」は、大貫さんが当時彼女の伴奏およびアルバムのプロデュースを行っていた小林武史とのライブ「Bundle Night」での演奏。「Left Handed Woman」に同じイベントの7月9日渋谷クラブ・クアトロのライブが収録されていて、そこでは矢代恒彦(シンセサイザー)、樋沢達彦(ベース)、寺谷誠一(ドラムス)が入っているが、ここでは大村と小林のみの伴奏。最初のヴァースは大村のギターがメロディーを奏で、その後に大貫さんのボーカルが入る構成。以前から大村は大貫さんのライブでこの曲を演奏し、そして自分のバンドでもインストルメンタルとして演奏していたもので、その演奏パターンに大貫さんのボーカルが加わったといったところだ。アドリブはなく、エレアコでメロディーを奏でるだけなんだけど、何とも言えない艶があって、この人の天性の才能を強く感じさせる。特に大村の演奏が終わって、その余韻を引き継ぐように大貫さんのボーカルが入るあたりは、はっとするような美しさがある。 大村と大貫さんの録音作品は、1977年の①「Sunshower」(「サマーコネクション」と「振り子の山羊」でギターソロを弾いている。ちなみに「サマーコネクション」の別録音シングルのギターソロは鈴木茂)から始まり、②「Romantique」1980、③「Aventure」1981、④「Cliche」1982、⑤「カイエ」1984、⑥「copine」1985、⑦「Comin' Soon」1986、⑧「アフリカ動物パズル」1986、⑨「A Slice Of Life」1987、⑩「New Moon」1990と数多くあり、私的には、③に入っていた「チャンス」、⑨の「あなたに似た人」、そしてグループサウンズ的な⑧「裸足のロンサム・カウボーイ」の編曲が好きだな。 他の曲について 1. Leaving Home [大村憲司] 1989/5/20 神戸メリケンパーク「神戸まつり前夜祭里帰りコンサート」 2. Greedy Woman [大村憲司] 1998/3/4 神戸チキン・ジョージ 「憲ポンBand」 3. Tokyo Rose [大村憲司] 1997/4/26 六本木ピットイン「25周年記念コンサート」 4. The Lady In Green [大村憲司] 1997/4/12 神戸チキン・ジョージ 5. 突然の贈りもの 6. Better Make It Through Today [作詞作曲 Eric Clapton] 1989/5/20 エリック・クラプトン「There's On In Every Crown」1975に収録。大村が歌っている。d 7. Going Home: Theme Of The Local Hero [Mark Knopfler] 1988/11 インクスティック芝浦ファクトリー(小林武史のライブ) ビル・フォーサイス監督の映画「The Local Hero」1983の挿入歌でマーク・ノップラーのシングル。 8. Say It (Over And Over Again) [Jimmy McHugh] 1991/9/18 六本木ピットイン 矢野顕子とのデュオ。ジョン・コルトレーンのアルバム「Ballard」1962で有名な曲。 9. Banjamin [James Taylor] 1989/12/29 神戸チキンジョージ ジェイムス・テイラーが二人目の子ども(長男)のために書いたインスト曲で、サックス奏者のデビッド・サンボーンに提供してアルバム「Promise Me The Moon」 1977に収録。またマーク・オコナー(バイオリン)、ヨーヨー・マ(チェロ)、エドガー・メイヤー(コントラバス)のアルバム「Appalachian Journey」2000には、ジェイムスがギターで参加した録音がある。 10. Everyday I Have The Blues [作詞作曲 Memphis Slim (Peter Chatman) ] 1998/6/25 高円寺次郎吉 Kyon & Taka Session 元Bo GambosのKyon(キーボード)と沼澤尚(ドラムス)のセッションに参加。大村が歌っている。レゲエのリズムが面白い。 11. Leaving Home [大村憲司] 1991/9/19 六本木ピットイン 矢野顕子とのデュオ。1とは全く異なる世界が広がっているのが面白い。 ついでに「Left Handed Woman 〜 Best Live Tracks I」についても簡単に紹介しておこう。 1.Left Handed Woman [大村憲司] 1989/12/30 神戸チキン・ジョージ ad 2. Spring Is Nearly Here (春がいっぱい)[Brian Bennett, Bruce Welch] 1999/7/9 渋谷クラブ・クアトロ 「Bundle Night」 大貫妙子、小林武史のライブイベントでの演奏。曲はハンク・マーヴィン率いるザ・シャドウズ1962のカバー。e 3. Georgia On My Mind [Carmichael, Gorrel] 1996/12/1 渋谷オン・エア・ウエスト Panta Box ライブへの客演。 4. Bamboo Bong [大村憲司] 1989/12/30 bd 5. Chaelotte [大村憲司] 1989/12/29 神戸チキン・ジョージ 6. Rhythm Road [是方博邦] 1989/12/30 イントロに映画「Close Encounter Of The Third Kind Suite」(未知との遭遇)のテーマが使われている。bcd 7. Left Handed Woman [大村憲司] 1997/4/11 神戸チキン・ジョージ 「25周年記念コンサート」 レゲエっぽいリズムで1とはかなり異なる内容。 ad 過去収録アルバム(各曲の末尾に表示) a 「ギターワークショップ」1977 b 「ギターワークショップ Vol.2 Live」 1978 c 「First Step」 1978 d 「ケンジ・ショック」 1978 e 「春がいっぱい」1981 「Left Handed Woman」では、大村がバリバリ弾きまくっている曲が多く収録されている。これだけ心に響くギタープレイはないだろう。村上秀一が「けんかをしているようだった」と回想したドラムスとのやりとりも聴きもの。 大村が「突然の贈りもの」を演奏している他の音源は、ずっと後の2015年に発売されていて、それらは彼が村上秀一や高水健司等とステージで演っていたインストルメンタル・バージョンになっている。収録されたアルバムの詳細は以下のとおり。 「When A Man Loves A Woman 〜 Best Live Tracks III」2015発売 1989年5月29日 神戸メリケンパーク 「Kenji Omura Band (Ponta Session 4Days)」2015発売 1989年12月30日 神戸チキンジョ-ジ 大村憲司のギターと大貫さんのボーカルによる「突然の贈りもの」。 [2025年12月作成] |

|

| 1994年 「Shooting Star In The Blue Sky」 (1993/9/22発売)の頃 | |

| 東芝日曜劇場 いつまでも 大貫妙子 (1993) Toshiba EMI |

|

|

1. いつまでも [作詞作曲 大貫妙子 編曲 フェビアン・レザ・パネ] 大貫妙子: Vocal フェビアン・レザ・パネ: Piano 不明: Strings 写真上: 東芝日曜劇場オープニング画面 (1993年4月初回放送) 写真中: アルバム 「Sunday Box ドラマソング コレクション」(2002年12月11日発売) Track 16 写真下: アルバム 「Taeko Onuki Works 1983-2011 CM/TV Music Collection」(2011年12月7日発売) Track 20 1. Itsumademo (Forever) [Words & Music Taeko Onuki, Arr: Febian Reza Pane] frm opening theme song for the TV program "Toshiba Nichiyo Gekijo" (Toshiba Sunday Drama) starting from April 1993 |

| 大貫さんの作品を集める際にあったトホホな経験をひとつ。 2000年代前半、大貫さんのアルバム未収録の作品を探していた時、テレビ番組「東芝日曜劇場」のオープニング・テーマがあることがわかった。私は当該番組を観ていなかったので初めてその存在を知り、当曲が入っている「Sunday Box ドラマソング コレクション」2002(1993年から2002年までのドラマ主題歌を集めたコンピレーション・アルバム)を喜んで買った。ワクワクしながらCDプレイヤーにかけて聴いたのだが、その曲はわずか30秒で終わってしまった。他の曲には興味がなかったため、とてもいい曲だなと思いながらも、僅か30秒のために2,500円を費やしてしまったのだ! しかもこの曲はずっと後の2011年に発売された 「Taeko Onuki Works 1983-2011 CM/TV Music Collection」の Track 20にしっかり収められたので、私にとって当初買ったCDの存在意義も消えてしまったのだ。 「東芝日曜劇場」は日曜日午後9時〜9時54分放送のドラマで1956年から放送開始。最初は一話完結の単発番組だったが、1993年4月から連続ドラマになった。その際に5代目のオープニングテーマとして採用されたのが大貫さんの「いつまでも」だった(本曲の使用開始は1993年10月からという資料もあるが、どちらが正しいかは不明)。番組冒頭の「人と、地球の 明日のために TOSHIBA」という冠スポンサーの字幕の地球のイラスト画面を背景に曲が流れる。 「あなたと一緒にいたい あなたを見つめていたい いつまでも いつまでも そばにいようね」というショートショートのような歌詞・歌唱が限りなくシンプルでピュア。フェビアン・レザ・パネのピアノとストリングスが優しく寄り添っている。本曲は上述のとおり、2002年に「Sunday Box ドラマソング コレクション」2002、2011年の「Taeko Onuki Works 1983-2011 CM/TV Music Collection」に収められたが、後者は演奏時間が44秒と長くなっていて、テレビ使用分および「Sunday Box ドラマソング コレクション」にはないエンディングが付いている。 本テーマは2001年3月まで使われ、その後別の音楽に切り替わった。そして2002年9月東芝がスポンサーを降りたため、番組名が「日曜劇場」と変更されて今日に至っている。 「Sunday Box ドラマソング コレクション」2002は、今となっては大貫ファンにとって意味のないアルバムになりましたが(番組のファンのとっては珍しい曲が聴ける有難い作品かも)、「いつまでも」の初の公式盤として記録を残す意味で、本稿を書きました。 [2025年9月作成] |

|

| 1994年 「Shooting Star In The Blue Sky」 (1993/9/22発売) 「Tchou」 (1995/4/19発売)の頃 | |

| 美しい人よ / 6月の晴れた午後 大貫妙子 (1994) Eastworld (東芝) | |

|

1. 美しい人よ [作詞 Lopez Eduardo Montesinos 日本語詞 大貫妙子 作曲 Jose Padilla Sanchez 編曲 朝川朋之] Single 大貫妙子: Vocal, Producer 朝川朋之: Harp 小倉博和: Guitar 高水健司: Double Bass 菅原裕紀: Latin Percussion 加藤高志グループ: Strings 相馬充、高桑英世: Flute 石橋雅一: Oboe 加藤明久、三倉麻実: Clarinet 2004年11月10日発売 注: カップリングの「6月の晴れた午後」は、アルバム「Shooting Star In The Blue Sky」1993と同一録音 1. Utsukushii Hito Yo (The Beautiful One) [Words: Eduardo Montesinos, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Music: Jose Padilla Sanchez] 4th track by Norie Suzuki from the album "Calore" on November 10, 2004 |

| これはとても美しい曲です!以下の原曲紹介は、Composerの部の鈴木慶江の同曲(2004)の記事と同じです。 「美しい人よ」はスペインの古い歌に大貫さんが日本語の歌詞をつけたもの。原曲の「La Violetera」(邦題「花売り娘」)は1914年ホセ・パディラの作曲。エデュアルド・モンテシノスの歌詞は春のマドリードでスミレを売る娘たちを描いたもの。1920年代のハバネラのリズムによるラケル・メラのバージョンが最初のヒットで、チャップリンが映画「City Lights」1931で取り上げて有名になった。その後多くの人がカバーしたが、1987年のナナ・ムスクーリの録音が絶妙なアレンジと透き通る歌声で曲の美しさを最大限に引き出し決定版となった。それは本当に惚れ惚れする素晴らしさだ。 原曲の歌詞を翻訳すると以下のとおり。 春を告げに渡ってきた 小鳥たちのように マドリードに すみれ売りの娘たちが現れる その呼び声は つばめのように さえずる さえずる お待ちなさい 旦那様 たったの 1レアルです この花束を 買ってください お待ちなさい 旦那様 ボタン穴に 飾ってください 楽し気な瞳 にこやかな顔 これこそ所謂マドリード 生粋の土地っ子のお手本 目を動かすと 皆 とりこになる とりこになる 原曲はマドリードの春の風景を描いたもので、日本語詞を書くにあたって大貫さんは、春の季節感のみを残して独自のラブソングに仕立てあげた。それが原曲に勝るとも劣らないすばらしさで、こういう美しい言葉使いで気品のある雰囲気を醸し出す彼女の真骨頂となっている。そしてクラシックのハープ奏者である朝川朋之の編曲によるラテンの香り漂うクラシックなアレンジと大貫さんの歌が相乗効果をもたらし、透明感溢れる音楽を創り出している。特に導入部におけるハープのクリスタルのような音の響きは素晴らしい。なお本曲はJR東日本「その先の日本へ」のキャンペーン・ソングとなりテレビCMで流れた。 また翌年出たアルバム「Tchou」1995に別録音が収められた。ブラジルでの録音ということで、現地のオスカー・カステロ・ネヴスによる編曲は多分にラテン音楽風で、両者を聴き比べると面白い。なおアルバム・バージョンは2020年にサントリーの「"Craft Boss" 宇宙人ジョーンズ・農場編」のCMに使用された。 シングル・バージョンはその後長らくアルバム未収録となったが、2003年のベストアルバム「Library〜Anthology 1973-2003〜」に収められた。 大貫さんの曲のなかでも最も気高く美しい曲のひとつです。 [2025年5月作成] |

|

| 1996年 「Tchou」 (1995/4/19発売) 「Lucy」 (1997/6/6発売)の頃 | |

| Shall We ダンス ? (オリジナル・サウンドトラック) 大貫妙子 (1996) Tokuma Japan | |

|

1. Shall We Dance ? [作詞 Oscar Hammerstein II 作曲 Richard Rogers 編曲 周防義和] 2曲目 大貫妙子: Vocal 風間文彦: Accordion 朝川朋之: Harp 三沢泉: Marimba 泉尚也: Bass 市原康: Drums 川瀬正人: Gran Cassa 相馬充: Flue, Piccolo Flute 星野正、元木瑞香: Clarinet 十亀正司: Bass Clarinet 石橋雅一、柴山洋: Oboe 海保泉: Trumpet 南浩之、飯笹浩二: French Horn 桑野聖グループ: Strings 写真上: Shall We ダンス ? オリジナル・サウンドトラック (1996年1月25日発売) 写真中: Single 「Happy-go-Lucky」(B面 「Shall We Dance?」) (1997年5月21日発売) 写真中: DVD 映画 「Shall We ダンス?」(映画は1996年1月27日公開) 写真下: Best Album 「Library」 (2003年10月29日発売) 1. Shall We Dance ? [Words: Oscar Hammerstein II, Music: Richard Rogers, Arr: Yoshikazu Suho] 2nd track by Taeko Onuki from the original sound track album "Shall We dance?" on January 25, 1996 |

| 「Shall We ダンス?」 周防正行監督 1996は面白い映画だった。日本人が心に抱く「社交ダンス」への気恥ずかしさを背景に、ちょっと軽薄な動機から、家族に秘密で社交ダンスという全く新しい世界に踏み出すことになり、そのうちに本当に入れ込むようになって大会に出場する男の話で、その過程で人々が心を開き、皆に喜びと前向きな気持ちをもたらすというドラマだった。しがないサラリーマンを演ずる役所広司、クールながら情熱を秘めたダンサー草刈民代の主演に、竹中直人、渡辺えり子、徳井優、田口浩正のダンス仲間や草村礼子(ダンスの先生)、原日出子(主人公の奥さん)、榎本明(私立探偵)等がしっかり脇を固めている。 主人公二人がラストダンスを踊る解放感あふれる最後のシーンに流れたのが大貫さんが歌う「Shall We Dance?」。この曲はもともとはブロードウェイ・ミュージカルの「王さまと私 (King And I)」1951で歌われた曲で、シャム王と王子の家庭教師に雇われたイギリス人女性の心の交流を描いたものだった。舞台はガートルード・ローレンスとユル・ブリンナーの主演でヒットし、彼女が開幕から1年半後に病没した後も別の女優が演じてロングランとなった。そして1956年の映画化ではデボラ・カーとユル・ブリンナーの主演となり、彼はアカデミー主演男優賞を受賞した。この映画での「Shall We Dance?」は、家庭教師の女性が王様にダンスを勧め、いやいやながら応じた王様が躍るうちに女性に対し(または西洋文化に対し)心を開いてゆく、とても印象的なシーンだった。そして私が感動したのは、最後に王様から王位を継いだ王子(彼女が教えた相手)が、奴隷制度と王の前では平伏すべしという制度を廃止すると宣言したシーンだった。「進んだ西洋と遅れた東洋」という鼻持ちならない視点ではあったが、人権尊重は何事にも代え難い感慨だったのだ。監督の周防正行(1956- )によると、映画制作のきっかけは「とある駅そばの雑居ビルでダンス教室を目にした」とのことであるが、この映画と「王様と私」の「Shall We Dance」のシーンにはダンスが人の心を開くという本質的な共通点があるように思え、その事が監督に頭の中に最初からあったのではないかと思えてしまうのだ。 音楽は従兄の作曲家・編曲家、周防義和 (1953- )が担当。公開時に発売されたオリジナル・サウンドトラック・アルバムには彼が作曲・編曲した様々なスタイルのダンス曲に、大貫さんの「Shall We Dance ?」、ダンスホールのシーンで他の歌手(清水美砂)が歌う「恋の10ダンス」、スタンダード曲 「Save The Last Dance For Me」(映画の中ではThe Drifters のオリジナル1960が使われていたが、ここでは本盤のために録音したものになっていた)などが収められた。大貫さんの「Shall We Dance?」は、オリジナル同様オーケストラによる伴奏であるが、より現代的なサウンドにアレンジされ、フランス語よりは苦手そうな大貫さんの英語歌唱もここではうまくこなしていて、気品あふれる凛とした歌いっぷりがとても良い。ちなみに本曲はダンスとしては「クイックステップ」というジャンルになるそうだ。 本曲はサウンドトラック盤発売の約1年2ヵ月後に、大貫さん名義のシングル「Happy-go-Lucky」にカップリングとして収録され、2003年発売のベストアルバム「ライブラリー」に収められた。さらに2007年発売のアルバム「Boucles d'oreilles (ブックル・ドレイユ)」にバイオリン2台、ビオラ、チェロ、コントラバス、ピアノによる新録音が収録されている。 最後に。本映画は日本で大ヒットし、世界19か国に輸出されてアメリカでもヒットした。その後2004年に同国で映画化され、それもそこそこヒットした。その映画も観た私の印象は、主演のリチャード・ギアは良かったが、共演者のジェニファー・ロペスは草刈のような陰影に欠けていて役に合っていない気がした。でも問題点は、アメリカにおいては日本ほど社交ダンスを恥ずかしがる風潮がないため、背景の面白さが半滅していること。そして最大の欠点は渡辺えりと竹中直人に相当するアクの強いキャラを演じた米国人俳優が全然駄目だったことだった。この二人の日本人の絶妙な演技の偉大さを改めて痛感することになった次第。 大貫さんによる米国ミュージカルの名曲カバー。 [2025年7月作成] |

|

| はるかな Home Town / 蜃気楼の街 大貫妙子 (1996) 東芝EMI | |

|

1. はるかな Home Town [作詞作曲 大貫妙子 編曲 服部隆之] Single 大貫妙子: Vocal 倉田信雄: Acoustic Piano 永田一郎: Keyboards 田代耕一郎: Guitar 八木伸郎: Harmonica 高水健司: Bass 渡嘉敷祐一: Drums 菅原裕紀: Latin Percussion 服部隆之: Conductor 岡本エリグループ: Strings 渋谷年治: Operator 2. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 山下達郎] Single Coupling (Recorded at 中野サンプラザ 1994年5月2日) 難波弘之: Piano 重光徹: Keyboards 山下達郎、佐橋佳之: Guitar 伊藤広規: Bass 島村英二: Drums 楠瀬誠志郎、佐々木久美、高尾キャンディN (高尾のぞみ): Chorus 写真上: 8cm CDシングル 1996年6月5日発売 写真中: Best Album 「Library」 (2003年10月29日発売) 1収録 写真下: Live Album 「Live '93 Shooting Star In The Blue Sky」(1996年6月26日発売)2収録 1. Harukana Home Town (The Distant Hometown) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Takayuki Hattori] Single on May 2, 1994 2. Sinkiro No Mchi (The Mirage City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Tatsuro Yamashita] Single Coupling (Recorded at Nakano Sunplaza on May 2, 1994) |

| 「はるかな Home Town」は京王スカイライナーのCMのために作られ、編曲者も服部隆之(良一の孫、克久の子)という珍しい取り合わせで、かつ1996年は95年の「Tchou」と97年の「Lucy」の狭間にあたり、彼女のアルバムの曲とは異なる雰囲気の単発作品になっている。とても綺麗なメロディーで、日本のハーモニカの第一人者、八木伸郎と田代耕一郎のアコースティック・ギターのアルペジオ、およびストリングスを中心としたフォーキーなサウンドは、大貫さんの2000年代のアルバムの作風を先取りしたような感じだ。 なお本曲はアルバム未収録となり、2003年のベストアルバム「Library」に収録された。 カップリングの「蜃気楼の街」のライブは、山下達郎が1994年4〜5月、中野サンプラザホールで4回行った特別コンサート「Tatsuro Yamashita Sings Sugar Babe」最終日5月2日の録音。これはシュガーベイブのアルバム「Songs」1975がオリジナル・マスターによりCD化されたことを記念して開かれたもので、シュガーベイブ時代のレパートリーのみで構成されたコンサートだった。当日大貫さんは「いつも通り」、「蜃気楼の街」、「約束」(大貫さんのファーストアルバム「Grey Skies」1976に収められたが、シュガーベイブ時代にライブで演っていた曲)を歌った。本シングルには1曲のみだったたが、同じ月の26日に発売された大貫さんのライブアルバム「Live'93 Shooting Star In The Blue Sky」(1993年11月15日渋谷公会堂での録音)のボーナス・トラックとしてこれら3曲が収められている。 なお「Tatsuro Yamashita Sings Sugar Babe」の5月2日のセットリストによると、これら3曲はコンサート前半の終わり、5曲目「ドリーミングデイ」と9曲目「すてきなメロディー」の間に位置している。2025年4月に山下達郎50周年を記念して発売された「Songs 50th Anniversary」にはボーナス・ディスクとして当該コンサートの模様が収められたが、大貫さんの3曲と「すてきなメロディー」を含む数曲がカットされている。したがって、CD2枚を使ってコンサートを疑似再現するには、これら3曲を5曲目「ドリーミングデイ」と10曲目「過ぎ去りし日々"60's Dream"」の間に挿入すればよいこととなるね。 [2025年7月作成] |

|

| 2001年 ensenble (2000/6/21) note (2002/2/20) の頃 | |

| ベイビーフィリックス テーマソング集 (2001) NEC Internatioonal (King) | |

|

1. ベイビーフィリックスのテーマ [作詞 大貫妙子 作曲 Don Oriolo 編曲 堀井勝美] 1曲目 大貫妙子: Vocal, Back Chorus 2001年6月27日発売 1. Baby Felix Theme [Words: Taeko Onuki, Music: Don Oriolo, Arr: Katsumi Horii] 1st track from the album "Baby Felix The Songs" on Jun 27, 2001 |

| フィリックス(Felix The Cat)は黒猫を主人公とした漫画・アニメで、1919年オットー・メスマーにより創作され、同年サイレントのアニメーションが制作され人気を呼び日本にも輸入された(田川水泡の「のらくろ」のヒントになったそうだ)。その人気は続かなかったが、戦後にメスマーの助手だったジョーオリオロによって現在のスタイルに改変され、多種多用な脇役を揃えることによって復活。1958年のカラーによるテレビアニメによって人気が定着した。フェリックスが使う魔法の黄色のかばんは、どんな物にもなって用を足す万能小道具で、どらえもんの四次元ポケットのアイデアの源と言われている。 2000年頃に放送された「Baby Felix And Friends」というテレビアニメ・シリーズは、幼いフェリックスがタイムトラベルによって未来に行き、大リーガーになることを目指している大人になった自分と会う話で、日本へは原案とキャラクター・デザインのみを採用し、あとは日本で独自に制作したものを「ベイビーフィリックス」として、2000〜2001年NHK教育テレビで放送した(各エピソードは約5分で全65話)。 日本版制作にあたり音楽を担当したのは、作曲家・編曲家・音楽プロヂューサーの堀井勝美(1955- )。彼はテレビドラマ、映画 、アニメ、CM、舞台などの仕事を多く手掛けながら、「堀井勝美プロジェクト」と称して、1987年〜1998年にアルバムを12枚出している。それは心地良いクロスオーバー系のインストルメンタルで、テレビ番組のバックグラウンド音楽などに多く使われているそうだ。 1.「ベイビーフィリックスのテーマ」はジョーの息子ドン・オリオロが作曲したテーマソングで、マーチのような明るい曲だ。1960年に日本で最初に放送された際は、ペギー葉山が日本語の歌詞で歌った。ここでは2000年用にアップデートしたスィング・ジャズ調のバージョンに大貫妙子が日本語の歌詞を付けて歌っている。大貫さんの歌詞はオリジナルとは異なり、内容の濃い独自のもの。テレビ番組ではオープニング・テーマとして、ファースト・ヴァースのみ約40秒の短いバージョンが使われたが、CDには2分29秒のフルバージョンが収められ、セカンド・ヴァースと間奏のクラリネット、トランペットソロ、サード・ヴァースを聴くことができる。バックミュージシャンについてのクレジットがないのが残念。セカンド・ヴァースの黄色いマジッグバックの呪文「ジマック クッジマ マックジ マジック」の早口言葉に大貫さんは果敢に挑戦、この手の歌には少し異例のクールなヴォイスで歌い切っている。ちなみにこのフルバージョンは、番組の最終回(第65回)で流れたそうだ。 その他の曲は全てインストルメンタルで、2.「フィリックスのテーマ」(作曲 Don Oroilo 編曲 堀井勝美)は、ヴァイオリンとクラリネットが1.のメロディーを甘く奏でるジャジーな曲。続く 3.「ミニブルドッグズのテーマ」、4.「教授のテーマ」は堀井の作曲で、サックスがメロディーを担当し、後者はバイオリンがかなりいかしたソロを入れている。5.「ベイビーフィリックスのテーマ (インストルメンタル)」はストリングスとソプラノサックスによるスローでドリーミーな演奏から始まる、途中からビッグバンド・ジャズ風に切り替わる。どれもとても洒落たかっこいい出来上がりで、何度聞いても楽しく気持ちの良い音楽だ。最後に1.のカラオケ版が入っている。 大貫さんがいつものクールヴォイスで漫画の陽気なテーマを歌っていて、そのギャップが何とも言えず面白く可愛らしい。 [2025年9月作成] |

|

| アリーテ姫 オリジナル・サウンド・トラック 千住明 (2001) 東芝EMI | |

|

1. 金色の翼 [作詞 大貫妙子 作曲編曲 千住明] 1st Track 2. 金色の翼 (フィルム・ヴァージョン) [作詞 大貫妙子 作曲編曲 千住明] 27th Track 大貫妙子: Vocal 踆島公二: Conductor 西沢幸彦: Flute, Alto Flute, Recorder, Quena 柴山洋: Oboe 十亀正司、山根公男: Clarinet 大石真理恵、藤井珠緒、梯郁夫: Percussion 美濃春樹: Piano, Celesta 島健: Piano, Harpsichord 和知秀樹: Mandolin, Buzuq, Portuguese Guitar 古川昌義: Guitar 齋藤順: Wood Bass 朝川朋之: Harp 篠崎正嗣ストリングス: Strings 注:曲毎のパーソネルがないので、録音に参加した全員を記しています。 写真上: オリジナル・サウンド・トラック CD (2001年7月11日発売) 写真下: 映画DVD (2002年12月21日発売) 映画「アリーテ姫」 2001年7月21日公開 105分 片渕須直: 監督・脚本 千住明: 音楽 原作 「The Clever Princess」 (アリーテ姫の冒険) Diana Coles著 1983 1. Kiniro No Tsubasa (The Golden Wings) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Akira Senju] 1st track 2. Kiniro No Tsubasa Film Version (The Golden Wings) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Akira Senju] 27th track by Akira Senju from the album "Arite Hime Original Sound Track" (The Princess Arete Original Sound Track) on July 11, 2001 |

| 片渕須直監督は、今や「この世界の片隅に」2012の大成功により巨匠と言われる存在となったが、長編映画のデビュー作にあたる「アリーテ姫」2001は、同時期に公開された宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」の影に隠れてほとんど話題にならなかった(もともと彼は宮崎のもとで仕事していて「魔女の宅急便」1989の制作に深く関わり、その後独立して本作を制作した)。しかし一部の人々から強い支持を受け、DVD発売・配信に加えて不定期な上映会を重ねる事で年々評価が高まり、現在では名作と言われるようになった。 イギリス人ダイアナ・コールス作の童話「アリーテ姫の冒険」の映画化にあたり、片渕は構想に8年、制作に3年かけ、その間にシナリオは何回も書き直され、改変により内容が原作から大きく乖離していったという。 本稿をお読みの方々には是非映画を観て欲しく、ここではネタバレしたくないので、内容説明は簡単に止める。主人公のアリーテ姫は、知恵と行動力の素地を持ちながら、男と結婚することを運命付けられて塔に閉じ込められ、その定めに縛られて主体性を持てない人物。彼女は、昔滅んだ魔法使いの生き残りというボックスに嫁入りという口実で拉致され、魔法をかけられ幽閉される。その魔法使いも宿命に囚われているのだ。そして彼女の心は束縛から己を解放し、自分の力で大事なものを得て、未来を切り開く自由を手に入れる。一方ボックスは失うことで、不本意ながらも自分を縛るしがらみから解き放たれるという話。原作が主人公の冒険により難題を解決し、魔法使いが争いに破れて死ぬという完全懲悪になっているのに対し、映画では改変により派手な冒険はなく、両者の魂の解放の過程が描かれる哲学的な内容になっている。また終盤でボックスが語る魔法使い一族の謎は物語の世界観を根底からひっくり返すインパクトがある。 そのとっつきにくさ、そして解放されるのが映画の終盤で、それまで登場人物は抑圧とストレスにさらされているので、メルヘンを期待する者はがっかりするだろう。また主体性を持たない主人公を初めから魅力的に描くことができず、そのため彼女の本性は終盤になるまで発揮されないこと(背景描写の緻密さに対して人物の描き方が平凡なのは、意図的に仕組んだものだろう)。宮崎駿の作品の登場人物が善人・悪人を問わず常に魅力的であることと比べると、本作が一般受けするには著しく不利なのは明らか。それでもアリーテ姫が魔法による呪縛から解放されて自由になってから、彼女と周りが変貌してゆく終盤は、大きなカタルシス効果を味わうことができる。2012年の「この世界の片隅に」の主人公すずもアリーテ姫と共通するキャラであるが、それでも成功したのは、戦時中の生活の苦難と原爆の悲惨さという強烈なリアリズムを伴う話だったからだろう。 音楽を担当した千住明は片渕監督との対談(注:)で、この映画の音楽につき、「刹那的でない残る作品として携わりたい」、「当時の流行っていた音を使うとこの映画が古くなるので、その時代の最先端は使わない」と語っているとおり、中世的な音楽を創っている。当時ロシアと日本で活躍していたシンガー・ソングライター、オリガ(2015年没)に作詞を依頼して中世の騎士の戦いを描いた抒事詩「クラスノ・ソンチェ」を歌わせたのもその一環で、「引き算の音楽、研ぎ澄ましてゆく」と語っているとおり、控え目ながら素晴らしい効果を付与している。 そして魔法(抑圧)が解けてアリーテ姫が自分を取り戻す重要な場面で流れるのが、中世音楽風でない「金の翼」のメロディーで、その現代的な音楽がストーリーの転換点とシンクロする様は、はっとするほど鮮やかだ。それは魂の解放が進むにつれて増幅され、映画の字幕エンディングで大貫さんの歌唱による主題歌「金の翼」が流れて最高潮に達する。この曲は映画の最後に、旅に出たアリーテ姫が山に登って伝説の飛行体を目にすることで未来の可能性を実感するシーンを描いた歌だ。なおサントラ盤には4分28秒のフルバージョン(1st track)と、映画で使われた2分59秒のフィルム・バージョン(27th Track)があり、後者は途中の歌詞「涙の跡を....」と「その手の中に....」の2節がカットされている。 本曲は、大貫さんのベスト盤には収録されず、サウンドトラック盤以外は2002年に発売された千住明のベスト盤「Best Wishes」にのみ収録され、それ以外はYouTubeでのみ聴くことができるレアトラックとなり、当時あまり売れなかったサントラ盤も中古市場で高値を呼ぶようになった。そんな中、2020年に大貫さんが千住が指揮によるオーケストラと共演した「大貫妙子シンフォニック・コンサート」で本曲が演奏され、2022年にそのCD・DVDが発売されている。そこでは、大貫さんと千住との出会いは「アフリカ動物パズル」のサウンドトラック 1987で、それが千住のプロとして初めての編曲作品であり、妹の真理子のバイオリンの多重録音で制作したというエピソードが語られている。 片渕須直監督は、現在清少納言を主人公とする新作「つるばみ色のなぎ子たち」の仕上げ作業中(音楽は本作と同じ千住明!)とのことで、公開日未定とのことであるが、待ち遠しいね! 大貫さんを好きな人なら是非、「金色の翼」を聴いて欲しい。また映画「アリーテ姫」を観て欲しい。 注:「つるばみ色のなぎ子たちへ続く道 Vol.1」 千住明氏 X 片渕須直監督特別対談(2025年3月11日、Contrail編) [2025年8月作成] |

|

| 2003年 note (2002/2/20) One Fine Day (2005/2/16) の頃 | |

| 金のまきば 大貫妙子 & 坂井治 (2003) NHKみんなのうた(映像) 新風舎(絵本) | |

|

1. 金のまきば [作詞作曲 大貫妙子 編曲 森俊之] 大貫妙子: Producer [音楽] 大貫妙子: Vocal, Back Vocal 森俊之: Programming, Keyboards 小倉博和: Guitar 沼澤尚: Drums [映像] 坂井治: Animation [絵本] 大貫妙子: 文 坂井治: 絵 写真上: NHKみんなのうた (2003年6月-7月初回放送) 映像 写真中: 絵本「金のまきば」 新風舎 (2004年10年16月発行) 絵本と映像 写真下: コンピレーション・アルバム 「Palette」 (2009年4月29日発売)音源 写真下: ソロデビュー40周年記念アルバム「パラレル・ワールド」 (2016年7月6日発売) 絵本の復刻版と映像 1. Kin No Makiba (The Golden Meadow) [Words & Music Taeko Onuki, Arr: Toshiyuki Mori, Animation: Osamu Sakai] by Taeko Onuki & Osamu Sakai from The TV program 「NHK Minna No Uta」 (Everybody's Song) first broadcast on June 2003 and The Picture Book (Text: Taeko Onuki, Illustration: Osamu Sakai) on October 16, 2004 |

| 「金のまきば」は大貫妙子「NHKみんなのうた」の4作目で、前作「コロは屋根のうえ」1986以来17年ぶりの作品。2003年6月にテレビ放送され、その1年4ヵ月後に絵本とセットのDVDを販売、そして2009年4月発売のコンピレーション・アルバム「Palette」に音源が収録された。ということでテレビ放送の後、長い間観る・聴くことが難しかった曲だった。 本作の制作経緯については、「ほぼ日刊イトイ新聞」のサイトに2004年12月22日から4回に分けて掲載された「大貫妙子 絵本『金のまきば』が出来るまでの1年間」というインタビュー記事があり、以下その要約を中心に述べる。 本作は出来上がった音楽や映像に後から映像や音楽を付けたものではなく、大貫さんが当時若手だった坂井治と共同作業で作り上げた作品ということがポイント。NHKの番組プロデューサー飯野恵子氏が大貫さんに「みんなのうた」を依頼するにあたり、5人のアニメ作家の作品を彼女に紹介し、結果選ばれたのが坂井治の卒業制作だった。同氏にとって本作は「NHKみんなのうた」の2作目で、初回作「Time 〜時のしおり〜」 歌:鈴木建吾 2002年10月を飯野氏が高く評価していたことが紹介理由という。その卒業制作は「金のまきば」の原形といえる内容で、大貫さんは穴が開いたバケツの中に別の世界があるという表現に魅せられたとのこと。5分間の曲の枠(ロングのうた、正確には4分40秒)の企画として、坂井氏の原作の良さをそのまま生かして内容を膨らませる作業がスタートした。大貫さんと坂井氏が話し合って、絵コンテを何度も書き直して磨き上げ、その結果もとの映像(一部書き直し含む)が半分、書き足しが半分になったという。 映像はまきばで暮らすイノシシがバケツの穴越しに見るファンタジーという内容で、緻密に書き込まれた背景と登場人物(イノシシ、牛、ブタ)はとても美しく、独特の質感がある。そして大貫さんが作った曲は、森俊之編曲によるシンセサイザーと打ち込み主体の明るいエレクトロポップのサウンド。そして歌詞には「うららか ウッキー」という軽やかな言葉や「パラレル・ワールド」というキーワードが散りばめてある。 出来上がった作品は高い評価を得て、その結果本映像のDVDをセットにした絵本を作るという企画に発展した。制作にあたり曲の歌詞は使用せず、新たに独自の文を書くことになり、二人で議論して作品のコンセプトを突き詰めることで、バケツの穴はイノシシの心情を表しているというイメージに到達し、それを基に大貫さんが言葉を紡いでいった。その結果、退屈な生活に疲れたイノシシがバケツの穴から本来あるべき自分の姿を見るという、「みんなのうた」の時から大いに深化したファンタジーになった。坂井氏はもとの絵を生かしながら、必要に応じて新たなシーンを付け加えている。 この絵本は仕事に疲れて心に穴が空いた中堅クラスの働く人々の共感を得たという。絶版になった後は出版社の倒産もあって、入手困難となり中古市場で高値を呼ぶようになったが、5年後の2009年に種々の単独作品を集めたアルバム「Palette」に音源が収録された。さらに2016年に発売された大貫さんデビュー40周年記念アルバム「パラレル・ワールド」(タイトルが興味深いね!)のDVDに「みんなのうた」作品の一つとして本作品の映像が収められ、絵本の復刻版も添付された(当該復刻版にDVDが付いていないのは、前述の「みんなのうた」諸作品を収めたDVDに本映像が入っているため)。 坂井治氏は現在もイラストレーター、アニメーターとして活躍中。音源を収めた「Palette」は別として、絶版で入手困難な絵本、限定販売で現在中古市場で大変な高値がついている「パラレル・ワールド」と、映像を観るのがなかなか難しいのが残念。NHKは2004年、2016年、2021年と再放送しているので、今後もしてくれるといいね! 以下のインタビュー記事(大貫さん、飯野恵子氏、坂井治氏)はとても面白い内容なので、是非ご覧ください。 ほぼ日刊イトイ新聞 -大貫妙子の絵本。 第1回 はじまりは2003年、「みんなのうた」で(2014年12月22日) ここでは坂井氏が作った卒業制作のオリジナル映像の一部を観ることができる。そこには異なる音楽がついているので、全く違う雰囲気になっているのが大変興味深い。 ほぼ日刊イトイ新聞 -大貫妙子の絵本。 第2回 大貫さんの編集会議 (2014年12月24日) ほぼ日刊イトイ新聞 -大貫妙子の絵本。 第3回 働く女性たちに読んでほしい (2014年12月27日) ほぼ日刊イトイ新聞 -大貫妙子の絵本。 第4回 テーマは「心にあいた穴」!(2014年12月29日) [2025年9月作成] |

|

| 裸のキリク 大貫妙子 (2003) Studio Ghibli (Toluma Japan) | |

|

1. 裸のキリク [作詞作曲 大貫妙子 編曲 高野寛、大貫妙子] Single 大貫妙子: Vocal, Back Vocal 高野寛: Keyboards, Programming 小倉博和: Guitar 鈴木正人: Bass 外山明: Percussion 朝川朋之: Harp 写真上: シングル (2003年8月21日発売) 写真中: ベストアルバム Library (2003年10月29日発売) 1収録 写真下: 映画のDVD (2007年7月18日発売)本曲は含まれていない 1. Hadaka No Kiriku (The Naked Kiriku) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Hirohi Takano, Taeko Onuki] Single on August 21, 2003 |

映画「キリクと魔女」を観た。ミッシェル・オスロ監督による1998年フランス・ベルギー・ルクセンブルグのアニメーション映画(原題「Kirikou et la sorciere」)で、フランスで大ヒットしたが日本では公開されず、本作を観た高畑勲(1935-2018 「火垂るの墓」1988の監督)が惚れ込んで、ジブリスタジオに持ち込んで日本語吹き替え版の翻訳・演出を担当し、5年後の2003年に同スタジオ初めての洋画アニメ提供作品として公開された。私は大貫さんのCD「裸のキリク」を購入して聴いていたが、大元である映画「キリクと魔女」は観ておらず、20年以上経ってからの体験になったが、これまで観たどのアニメーションとも異なるタッチ・雰囲気の作品で、とても面白かった。 アフリカの草原の村で、キリクは誰の助けも得ずに自分で生まれ、すぐに立って話ができ、「何故、どうして」と母に尋ねる。その好奇心と向上心で村を苦しめる魔女に立ち向かい、最後に村人、魔女が抱える憎しみ・苦しみを除き、自らも解放されるという物語で、観た者が自由に感じ、考える余地を与えてくれる内容は、西アフリカに伝わる伝承物語がもとになっているそうだ。大好きなアンリ・ルソーを思わせる植物と動物や、エジプトの古代遺跡のレリーフのような人物、少しカクカクとしたぎこちない動き、鮮やかな色彩など独特の雰囲気があって、アフリカに行ったことのない私でも現地の空気を感じ取ることができる。全編で流れるユッスー・ンドゥールの音楽も素晴らしい(詳細はインターネットサイト「ほぼ日刊イトイ新聞 映画キリクと魔女を真夏の深夜に観る会〜今度は恵比寿で会いましょう〜」 2003年7月25日付を参照ください)。 私は日本語字幕付きのフランス語と、日本語吹き替えの両方を観たが、どちらもとても良かった。後者は上述の通り高畑勲が翻訳を演出を手掛け、浅野温子(魔女)と神木隆之介(キリク)が声を担当している。DVDの特典で、声の収録風景と二人へのインタビュー映像があったが、「千と千尋の神隠し」2001でデビューした当時10歳の神木(現在32歳、TV番組「らんまん」や「海に眠るダイヤモンド」などで活躍中)の可愛らしい姿と声優としての天才的な仕事ぶりを拝むことができる。 本作品をプロモーションするにあたり、糸井重里は「彼女しかいない」と大貫さんにイメージソングの作曲と歌を依頼し、出来上がったのが「裸のキリク」だ。この曲は映画には出てこず、宣伝としてコンビニのローソンの店内など各所で流されたそうだ。アフリカに長期滞在したことのある大貫さんにとって、やりがいのある仕事だったらしく、高野寛と組んでアレンジを模索した結果、アフリカンなリズムを打ち込みで作って、そこにジャンベやカリンバなどの生のパーカッションとバンドを加えたとのこと(詳細はインターネットサイト「ほぼ日刊イトイ新聞 大貫妙子さんと裸のキリク」2003年8月5日付を参照ください)。本格的なアフリカン・リズムをバックに大貫さんが歌う歌詞には、「キリク」という言葉が呪文のように何度も繰り返される。その言葉には魔術的な響きがあり、映画におけるユッスー・ンドゥールの作った歌も同じ手法を採っている。 「裸のキリク」は当初はシングル盤で発売された。そこには同曲の歌なしの「Instrumental」がカップリングで収められている。そして3ヵ月後に発売されたベストアルバム「Library」に収められた。映画は2007年にDVD化され、その後2018年に再発されている。 大貫さんの曲のなかで、最もアフリカを感じる作品だ。 [2025年10月作成] |

|

| 2004年 note (2002/2/20) One Fine Day (2005/2/16) の頃 | |

| Ha Ha Ha セサミストリート キャラクターソング Various Artists (2004) IC Avenue (Pony Canyon) | |

|

1. A Kiss From The Sun 〜TVサイズヴァージョン〜[作詞作曲 大貫妙子 編曲 大貫妙子、森俊之] 17曲目 (1:37) 2.A Kiss From The Sun [作詞作曲 大貫妙子 編曲 大貫妙子、森俊之] 10曲目(3:22) 大貫妙子: Vocal 森俊之: Rhodes, Hammond B-3, Synthesizer 古川昌義: A. Guitar, E. Guitar 松原秀樹: E. Bass 沼澤尚: Drums テレビ東京「セサミストリート」テーマソング(2004年10月10日放送開始) 1 写真上: Ha Ha Ha セサミストリート キャラクターソングCD (2005年3月16日発売) 1収録 写真中: Ha Ha Ha セサミストリート キャラクターソングDVD (2005年3月16日発売) 1収録 写真下: One Fine Day 大貫妙子 (2005年2月16日発売) 2収録 1. A Kiss From The Sun 〜TV Size Version〜[Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Taeko Onuki, Toshiyuki Mori] 17th track (1:37) 2.A Kiss From The Sun 〜[Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Taeko Onuki, Toshiyuki Mori] 10th track (3:22) |

| セサミストリートは1969年非営利団体セサミワークショップが製作する米国の子供向け教育番組で、今も放送が続いている。日本ではNHK教育テレビで1971年から開始され、途中中断もあったが2004年4月まで放送された。英語が大好きな私も大変お世話になった。また著名なアーティストが既存曲や番組のために作った曲を提供し、自ら出演してマペット達や子供達と一緒に歌うのを観るのも楽しみだった。 番組終了の原因は、日本版の共同制作を望んだセサミワークショプと英語版の継続を主張したNHKとの方針相違とのことで、その半年後の2004年10月に日米共同制作による日本版の放送がテレビ東京系列で開始となった。日本で制作されたマペット劇を中心とした内容で、お兄さんお姉さん達は全員日本人。挿入されるアメリカ制作の映像も含めて、会話・歌のほとんどが日本語となった。私は日本語版に興味がなかったので観なかったが、番組は好評で、2007年9月まで3年間続いた。 その日本語版の主題歌が大貫さん作詞作曲の「A Kiss From The Sun」で、マペット達をセピア単色で描いたイラストレーションを背景とした番組最後のクレジット画面に流れた本曲は、2006年3月26日の第75話まで使用され、以降は平原綾香の「I Will Be With You」に切り替えられた。ここでは演奏時間1分37秒の短いTVサイズで、翌年3月に発売されたCD「Ha Ha Ha セサミストリート キャラクターソング」に収められた。 本アルバムの他の曲について ・「オープニングテーマ サニーデイズ」(作詞作曲 Raposo, Hart, Stone 訳詞 武田浩 編曲 有澤孝紀] 歌 東京少年少女合唱団 1曲目: 英語オリジナルの日本語版。 また著名アーティストが作曲編曲し、マペット達が歌った曲は以下のとおり。 ・「HaHaHa〜エルモのテーマ」(作詞作曲編曲 槇原敬之)歌 エルモ(松本健太) 2曲目: ジャクソン・ファイヴの「I Want You Back」1969によく似ている。 ・「だいすきなとき 〜ティーナのテーマ」(作詞 武田浩 作曲編曲 Chara) 歌 ティーナ(水城レナ)3曲目 ・「きんにくロック 〜モジャボのテーマ」(作詞 武田浩 作曲編曲 Yoshi Lovinson) 歌 モジャボ(田中英樹)4曲目: Yoshi LovinsonはThe Yellow Monekyのボーカル、ギタリストだった人で、2006年に芸名を本名の吉井一哉に変更している。 ・「クッキーソング 〜クッキーモンスターのテーマ」(作詞 武田浩 作曲編曲 細野晴臣) 歌 クッキーモンスター(菊池慧) 5曲目: 細野さんらしいアレンジが面白い。 ・「そらを飛びたいな 〜ビッグバードのテーマ」(作詞 松木創 作曲 矢野顕子 編曲 駒沢裕城) 歌 ビッグバード(鶴岡聡)6曲目 ・「森の四季」(作詞 武田浩 作曲編曲 有澤孝紀) 歌 エルモ(松本健太)とその仲間たち 7曲目 その他の曲は昔からの童謡やカーペンターズが歌った「Sing」の日本語版など。 注: 作詞者の武田浩は番組の脚本を書いた放送作家で、有澤孝紀はアニメやCMを多く手掛けた作曲・編曲家で本番組の音楽を担当した。 なおCDと同時に発売された同じ表紙デザインのDVDで、「A Kiss From The Sun」を含む上記の曲の映像を観ることができる。ただしCDとDVDで同じなのは上記の曲のみで、DVDには他の曲が入っておらず、その替わりに上記の曲のカラオケ映像と、アメリカ本国で作られたマペット映像の日本語吹き替え版が入っている。 「A Kiss From The Sun」は、1ヵ月前の2005年2月16日に発売された大貫さんのアルバム「One Fine Day」に3分22秒の完全盤が収録されており、そこではTVバージョンにはないピアノソロ、セカンド・ヴァース、サード・ヴァース、長めのエンディング・インストルメンタルが入っている。 同アルバムのブックレットに記された大貫さんのコメントは以下のとおり。 あのセサミストリートが、今回、日本独自のシナリオによって放映されることになりました。そのエンディングテーマです。光栄です!子供たちは遊びの天才です。アブナイとかきたないから、とか言わず! やらせてみようよもっと自由に!という気持ちいっぱいで書きました。 両者の録音は同じで、TVヴァージョンは編集によって短くされたもの。ちなみに完全版は2009年4月29日発売のコンピレーション盤「Palette」にも収めらた。 [2025年10月作成] |

|

| 2005年 One Fine Day (2005/2/16) の頃 | |

| Grand Odyssey オリジナル・サウンド・トラック 千住明 (2005) Dentsu Tec. | |

|

1. Voyage (Orchestra Version) featuring 大貫妙子 [作詞 大貫妙子 作曲編曲 千住明] 19曲目 (2:30) 踆島公二: Conductor 美濃春樹: Piano, Celesta 相馬充: Flute, Alto Flute 庄司和史: Oboe, English Horn 十亀正司: Clarinet, Bass Clarinet 久永重明、松田俊太郎、斎藤善彦、金子典樹: Horns 高橋敦、Antonio Marti、中山隆崇: Trumpet 中川英二郎、西岡基、野々下興一: Trombone 高田みどり、草刈とも子、大石真理恵: Percussion 朝川朋之: Harp 篠崎正嗣Strings: Strings 和田貴史: Manipulator 2. Voyage [作詞 大貫妙子 作曲編曲 千住明] 9曲目 (4:42) 3. Voyage (Long Version) [作詞 大貫妙子 作曲編曲 千住明] 13曲目 (6:04) 千住明: Conductor フェビアン・レザ・パネ: Piano 鳥山雄司: Gut Guitar 渡辺等: Bass 福井健太: Alto Sax (Gallery Music: Strings) 杉田せつ子、柳原有弥: 1st Violin 丹羽洋輔、福島寛子: 2nd Violin 松本有理、高嶋麻由: Viola 篠崎由紀、宮坂拡志: Cello 写真上: Grand Odyssey オリジナル・サウンドトラック 千住明 (2005年3月24日発売)1収録 写真中上: Best Wishes II "Next Door" 千住明(2005年3月24日発売)1収録 写真中下: One Fine Day 大貫妙子 (2005年2月16日発売)2収録 写真下: Palette 大貫妙子 (2009年4月29日発売)3収録 1. Voyage (Orchestra Version) [Words Taeko Onuki, Music & Arr: Akira Senjyu] 19th track by Akira Senju from the original soundtrack album "Grand Odyssey" on March 24, 2005, also by Akira Senju from the album "Best Wishes II" on the same date 2. Voyage [Words Taeko Onuki, Music & Arr: Akira Senjyu] 9th track by Taeko Onuki from the album "One Fine Day" on Febuary 16, 2005 3. Voyage (Long Version) [Words Taeko Onuki, Music & Arr: Akira Senjyu] 13th track by Taeko Onuki from the album "Palette" on April 29, 2009 |

| 2005年日本国際博覧会(愛知万博)は3月25日から6ヵ月間、長久手市(当時は長久手町)、豊田市、瀬戸市で開催された。「愛・地球博」の愛称のとおり、人類と自然の共存、地球環境をテーマとして各国・企業がパビリオンを出展した。そのひとつ長久手会場の三井・東芝館は、観客が映画の出演者となる映像システム「フューチャーキャスト」という最新技術を取り入れ「スペースチャイルドアドベンチャー グランオデッセイ」という映画を出した。 未来の地球が舞台。人類は環境を統括する「ドゥクス」という機械システムを開発したが、それが地球環境のバランスを崩したため人間が住めない世界になってしまう。そこで人々は宇宙船に乗って脱出し他の星に移住する。時が流れて、人々が地球の事を忘れた頃、子孫である「スペースチャイルド」達が昔の宇宙船を発見し、過去の経緯を知って、その船に乗って伝説の地球を目指す。そして多くの困難を克服して、回復した美しい地球への帰還を果たすという壮大な物語で、地球は大きな生き物であり、それを守り調和しながら生きることが人類にとって重要なこと、そして次の世代を担う子供たちに「いのち輝く」地球を手渡すというテーマだった。 入場時に観客の顔がスキャンによりコンピュターに取り込まれ、それらが映画の登場人物の顔にはめ込まれるという仕組みで、誰がどの役になるかは運営者の裁量により決められた。観るものは自分の顔がどこに出てくるかを見つける楽しみがあり、幼い子供が大人の役の顔になったり、おばあさんが若い女性になったりというハプニングで、笑いが起こったそうだ。そして登場人物の声は、主役(船長)加山雄三、謎の少女奥村夏未などの声優が担当した。1回の収容人員は240名、スキャン・セッティング・上映合わせて40分ほどの所要時間だった。 制作スタッフは脚本:村井さだゆき、未来社会のコンセプトデザイン:シド・ミード、コスチュームデザイン:村田蓮爾、メカニックデザイン:小林誠、そして音楽は千住明が担当した。彼が作曲した音楽は、オリジナル・サウンドトラックとして万博開催と同時に発売された。テーマメロディーを中心とした諸曲は、サウンドトラック特有の1分前後の短かな曲が多かったが、スペーシーで希望溢れるメインテーマ、冒頭の登場人物の紹介(そこで自分の顔がどの役になったか確認できたそうだ)で流れる音楽、少し不気味な「ドゥクス」に関する曲、哀愁に満ちた伝説の地球の曲、戦いのシーンで流れる曲、「ドゥクス」の作動を止めるメロディー、地球帰還を果たしたフィナーレの曲など、オーケストラによる重厚な演奏により全体で組曲のような構成になっていて、独立した音楽として十分に楽しめる交響曲となっている。 彼は主題歌の作詞と歌唱を大貫妙子に依頼し、その結果出来上がったのが最後のエンドクレジットで流れる「Voyage」だ。オーケストラの伴奏による本曲は、映像に使用する関係で歌詞の一部がカットされて2分30秒の短いバージョンとなっている。本曲とボーナスとして歌抜きのトラックがサントラに収められ、同時に発売された千住のテーマ曲・CMソングを集めたコンピレーション盤「Best Wishes II "Next Door"」にも本曲が収録された。 大貫さんにとって千住とのコラボは、大貫さんのサントラ盤「アフリカ動物パズル」1985、安達祐実のシングル「風の中のダンス」1995に続く3回目で、本アルバムの約1ヵ月前に発売された彼女自身のソロアルバム「One Fine Day」1985に千住編曲よる別録音が収められた、そこではストリングとともにギターとベースが入り、アルトサックスがイントロのメロディーを奏でるバンドサウンドになっていて、サントラではカットされた歌詞を含む4分42秒の演奏時間だった。そして4年後発売のコンピレーション・アルバム「Palette」1989には、6分4秒の「Long Version」が入っていた。その相違は追加の歌詞と間奏によるもの。なお両者の録音自体は同じで、時間の相違は編集作業により発生したものと思われる。 以下歌詞の引用により、3者の違いを示す。 瞳の中に映っていた A 遠ざかって行く青い星 どんなに遠く離れていても この手のぬくもりを はなさない 窓を流れてく銀河の海 B ぼくらは渡る 青くて小さな 孤独な美しい星 失った時へと旅立つ船は C 夢の中へ 長い長い旅を続けて行くのだろう 心で聴いていた あのメロディー D それは潮騒の子守唄 時は未来からやってくる E 記憶をつれて はじめて笑った まぶしい子供のように そして今帰ろう 生まれた星へ F 生きるすべての命の海へと ぼくたちの故郷へ 遥か時をこえて ふたたび出会う G 愛する人と ぼくたちは 今 帰ろう 愛する人と H ぼくたちは 今 帰ろう 時は未来からやってくる I 記憶をつれて はじめてみつけた きらめく宝石のよう 1. Grand Odysseyサントラ 2:30 ABC G 2. One Fine Day 4:42 ABC DI FGH 3. Pallette (Long Version) 6:04 ABC DE FG 間奏 IGH 愛知万博は2005年9月に終了したが、「Grand Odyssey」は好評により、2年後の2007年にほぼ同内容で長崎県佐世保のハウステンボスに移され、10年後の運営終了まで観ることができた。その際にはスキャンされた自分の顔写真をお土産に持って帰れるという有料特典が追加されたそうだ。「フューチャーキャスト」の性質上、映像が残されていないが、現在はプロモーション用に制作された3分45秒の動画をYouTubeで観ることができる。 [2025年10月作成] (お断り)2025年10月17日にホームページにあげたのですが、手違いで消してしまい、10月28日に再作成しました。 |

|

| 2007年 One Fine Day (2005/2/16) UTAU (2010/11/10) の頃 | |

| めがね オリジナル・サウンド・トラック (2007) バップ | |

|

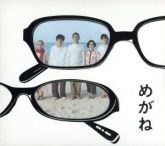

1. 「めがね」 [作詞 太田恵美、大貫妙子 作曲 大貫妙子 編曲 フェビアン・レザ・パネ] 17曲目 大貫妙子: Vocal フェビアン・レザ・パネ: Piano 金子飛鳥ストリングス: Strings 写真上: 表紙 (2007年8月22日発売) レンズの部分が穴になっていて、そこからブックレットの一部が見えるようになっている。 写真中: ブックレット(左から もたい、加瀬、光石、小林、市川) 写真下: 映画: めがね (萩上直子 監督、脚本 2007年9月22日公開 106分、DVD (2008年3月19日発売) 1. 「Megane」(Glasses) [Words: Emi Ota, Taeko Onuki, Music: Taeko Onuki, Arr: Febian Resa Pane] 17th track by Taeko Onuki from original soundtrack album "Megane"(Glasses) on August 22, 2007 |

| 「かもめ食堂」2006が大ヒットした荻上直子監督(1972- )が2007年に発表した映画「めがね」は、前作に劣らない脱力系の作品だった。都会から旅に来た中年女性が、南の小島の宿に滞在する。最初は当地の人々の言動や、何もせずに「たそがれる」ことに違和感ばかり感じていたが、次第に同化して自由で解放された境地に達するという話。出演者は小林聡美、市川実日子、加瀬亮、光石研、もたいまさこで、薬師丸ひろ子が「とんでもない役」でゲスト出演している。映画では言及されていないが、与論島ビレッジ(宿)、寺崎海岸(メルシー体操、かき氷小屋)、茶花漁港(岸壁の釣り)などで撮影された。フードスタイリストの飯島奈美が作った映画に出てくる食事が美味しそう。また「珍しいキノコ舞踏団」の座長である伊藤千枝が振り付けた「メルシー体操」も個性的で面白い。 起伏が無くゆったり流れてゆくストーリー展開で、観ている者の凝り固まった心を解きほぐしてくれる。登場人物についての出自はほとんど明らかにされず(映画の中で尋ねられても答えない)、キャラが際立った各人による風変りな会話と役者の演技力、そして醸し出される何とも言えない雰囲気で楽しめる。尾道を舞台とした大林宣彦監督の名作「転校生」1982で、男子生徒と心が入れ替わった女子生徒を熱演していた当時17歳の小林聡美は、ここでは42歳。また演技派女優もたいまさこ(当時55歳)の怪演も見ものだった。 音楽担当(作曲・編曲)は、米米Club、Big Horns Beeでサックスを吹いていた金子隆博(1964- )。彼は病気のため2012年以降はサックスを休業し、その後はキーボード奏者、作曲家、編曲家、音楽プロデューサーとして活躍している。彼が音楽を担当して大貫さんが別途主題歌を作曲して歌った映画、テレビドラマは、本作以外に「マザーウォーター」2010、「パンとスープとネコ日和」2013がある。最近の作品ではNHK朝の連続ドラマ「カムカムエブリバディ」2021かな。 冒頭の「たそがれの予感」は映画のテーマ・メロディーとして、色々な楽器、異なるアレンジで別の曲として繰り返し演奏され、他の曲も映画の雰囲気に沿ったゆったりとした感じ。ドラムなどの強いリズムはなく、少ない数の楽器による静かな演奏だ。なかには「ハルナとユージのマンドリン」5曲目のように、登場人物(光石研と市川実日子)による海辺のシーンの実際の演奏がそのまま収められている。ちなみに大貫さんが関わった曲のみについては金子は参加していない。 主題曲「めがね」(曲目表示が括弧付きになっているのは、映画のタイトルと別にするためなのかな?)の歌詞の共作者太田恵美は、コピーライターが本職の人。本作ではこれ以外に登場人物が浜辺で詠むドイツ語詩の作者としてもクレジットされている。インターネットで調べた限りにおいては、彼女が他に作詞した記録はなかった。映画の世界を歌詞に落とし込んだ感じのおおらかな曲で、ピュア・アコースティックの常連であるフェビアン・レザ・パネ編曲によるピアノとストリングスの伴奏と合わせ聴く者の心を和ませてくれる。 小林聡子出演作に大貫さんが音楽を提供した初めての作品。 [2025年10月作成] |

|